FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集

ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!

TOPICS - 1999※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。

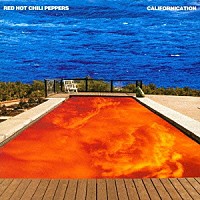

Red Hot Chili Peppers

今のオレたちのすべてがここにある

No.6

Photo: Redferns

改めて説明するまでもないだろう、音よし、曲よし、ライブもよし、加えて公衆の面前で真剣におバカをやるところもまたよし、いろいろな角度からわれわれを目一杯楽しませ、よろこばせてくれる、その四拍子そろい踏み的なところが、そう言われるゆえんだ。が、実はここ数年、彼らはその“世界最強バンド”っぷりを発揮したくても発揮しようのない状態にあった。『ワン・ホット・ミニット』(95年)より参加し、台風直撃を食らった「FUJI ROCK FESTlVAL'97」で豪雨、強風吹き荒れる中、壮絶なライブを披露、新たなライブ伝説を創った時のギタリスト、デイヴ・ナヴァロ(元ジェーンズ・アディクション)が脱退、さらにフロントマン、アンソニー・キーディスの薬物問題再発という追い打ちもあり、ピタリと動きを止めたからだ。そんな彼らが後任のギタリストを迎え、ここに新作『カリフォルニケイション』を発売、大復活した。

「再び動けるのを待っていたからね、今オレたちはすべてに対してヤル気満々さ。新作にも大満足さ。全力を注いだこの作品は今のオレたちのすべてだし、すごくいいものが出来上がった」と、アンソニーもハッピーそう。

今回の大復活劇のシナリオはあまりにも劇的で、旧友との深く、温かい友情によって綴られている。それがロック・エンタテインメント・ビジネス界特有の演出や仕掛けなんかではなく、すべてが自然に動き、進んで行った結果なのだ。ここに、“世界最強バンド”たる運の強さを見た。その後任のギタリストで旧友とは『母乳』(88年)、『ブラッド・シュガー・セックス・マジック』(91年)のころ一員だったが、92年春の再来日公演中に失踪、脱退したジョン・フルシアンテのことだ。それが原因で再来日公演は途中で中止、それ以降約2年も後任が固定しないなど、彼の脱退はバンドに大きなダメージをもたらした。考えてみてほしい、結果的にそこまでのことをしてしまった人間と、また、一緒に何かをやりたいと思うだろうか。普通は思うはずもない。が、彼らは違った。また一緒にやりたいと切に願ったのだ。そしてアンソニーがドラッグ中毒のリハビリ中であった彼を見舞い付き合いを再開、続いてベースのフリーが話し、一気に復帰が決定したのだ。フリーが言う。「彼は世界一のギタリストだから、ほかの候補なんて考えもしなかった。彼と一緒にプレイすることほどパワフルで美しいものはないんだ。

ジョンが続ける。

「心より信頼できる友達っていいもんさ。バンドを離れてしばらくして人生がいい方向に向き始め、フリーもそれに気付き、もう一度戻らないかって誘ってくれた。オレはクリエイティブなことをしつつ一生を過ごすのが理想だから、新作を作れてハッピーだし、今からライブをやるのが待ち遠しいよ」

リラックスした穏やかな雰囲気も

彼らの魅力の一つとして、また強烈なイメージの一つとして挙げられるのが、ブッ飛び力ッ飛びのハチャメチャさ、だ。が、それは新作からはほとんど放たれて来ない。その代わりというわけじゃないが、今回は人間味にあふれ、随所に暖かみ、優しさが満ち、聴く者を大らかに包み込むかのような包容力もある。ロック+ヒップホップ+ファンク的な、いわゆるミクスチャー・サウンドに、バリエーション豊かな楽曲群を乗せ、時に心地よく体を揺らしてくれて、時にじっくりと聴き込ませてくれるところも、もちろんゴキゲンだ。「新作には、リラックスできる穏やかな雰囲気があるよ。友達と一緒にいる時がー番リラックスできるわけだし、パッションも生まれる。だから新作にはいろんな思いが凝縮されているし、今のオレたちを取り巻く世界すべてが新作で表現されていると言えるね」

4月下旬にハリウッドで彼らと会った時痛感させられたのだが、ジョンの復帰で今彼らは最高にハッピーそうで、実にいい状態にあるように見えた。時間こそ要したが、また、“世界最強のバンド”を発揮する時が来たようだ。

(インタビュー・文/有島博志)

Jamiroquai/ジャミロクワイ

僕たちは人生と自然と音楽とを結びつけることに成功したんだ

No.13

人生のひとつの節目の中で

「もうすぐ30歳になろうとする今、いずれ持つ家族のことも考えたりする。10年近くも続けた、鞄ひとつでツアーするような生活のことも考えてみた。そして、自分に関係することすべてを身の周りに置きたいと思うようになったんだ。そこで、ここに引っ越し、周りからは無理だと言われながらもちゃんとしたスタジオを作り、家と仕事場を同じ場所に持つ夢を叶えた。しかも、こんな素晴らしい環境の中にね。たぶん僕は今、先を見て、何かを見つけようとしているんだ。人生の中のひとつの節目を迎えているんだと思う」

穏やかな笑顔を浮かべ、相変わらずのボサボサ髪をかき上げながら、こんなことを語るのは、ジャミロクワイのリーダー、ジェイ・ケイ。約3年ぶりとなるニュー・アルバム『シンクロナイズド』を完成させたばかりの彼にインタビューした。場所はジェイが“素晴らしい環境”と語る彼の家にて。ここがまぁ、本当に素晴らしい所なのだ。ロンドンから車を飛ばして1時間強の田園地帯(本当に田園しかないような自然の中)に購入した自宅は、見渡す限りが庭だという広大な敷地と質素な石造りの母屋、そして本格的なレコーディング・スタジオを備えた、まさに理想的な環境。ここでジェイ・ケイは恋人と愛犬ルーガ(こいつが、かつてのジェイばりのヤンチャ坊主)とともに、落ち着いた暮らしを送っているようなのである。

「やっと走るのを止めて、一息ついてるって感じかな。僕は精神が安らげる場所を見つけたんだ。朝起きて散歩して、有機野菜を作ったり、犬と遊んだり……。で、何かアイディアが浮かんだらここ(スタジオ)に来ればいい。自然な流れを崩さずに、曲作りからレコーディング、ミックスまでのすべての作業がこのスタジオでできるんだ。これは音楽を作るうえではとても重要なことだと思うんだよね。だから、この家は僕の安らぎの場所であると同時に、僕たちのバンドにとってのプライベートな場所でもあるわけさ」

そんな環境の中で制作された『シンクロナイズド』は、なるほど、今までになく落ち着いた作風 とはならないあたりが、いかにもジャミロクワイらしいところ。70年代の華麗なディスコ・フレイバーをうまく取り入れたキャッチーなグルーブ・チューン「キャンド・ヒート」(アルバムからの1stシングルでもある)を筆頭とするジャミロクワイ流ファンキー・サウンドは健在どころか、輝きを倍増。さらに、サントラ盤『ゴジラ』に提供した「ディーパー・アンダーグラウンド」(これが98年の唯一の表立った活動だった)で披露したデジタル・ロック的なアプローチをさらに発展させた「プラネット・ホーム」など 新しい側面も打ち出されていて、バンドの充実ぶりを物語る仕上がりなのである。しかし、だ。会心の仕上がりとは裏腹に、レコーディング自体は、かなり苦しい状況のなかで行われたのだという。

次の人生へのスタート地点

「レコーディングは98年の1月から始めて、秋口にはほとんど仕上がっていたんだよ。ところが、突然、ベースのスチュワート(・ゼンダー)がバンドを辞めてしまった。まったく予想もしてなかったことだから、ずいぶん混乱したよ。どうやってバンドを続けていけばいいんだ、とかね。でも、やっぱり自分たちがやりたい音楽をちゃんと通したいって強く思ったんだ。だって、音楽は僕たちの生きる道だから。そして、6週間かけて新しいベーシストを見つけて、今まで録ったものをすべて捨てて、また一からこのアルバムを作ったんだ。だから、このアルバムにはいろいろな問題が引き起こした“怒り”が少し反映されている。<キャンド・ヒート>は明るい曲調だけど、実は怒ってる曲だしね。でもね、それ以上にフレッシュでハッピーなアルバムなんだよ。今、僕たちは次の人生のスタート地点にいる。だから、この4枚目のアルバムは、ある意味では1stアルバムのようなもの。人生と自然と音楽をシンクロナイズできるようになった僕たちにとっての、ね」

(インタビュー・文/染野芳輝)

魅惑のラテン・ポップ(1)

この夏を彩る情熱と知性のリズム

No.17

このところ、米国大手メディアがラテン・ポップ・ミュージックに熱い視線を注いでいる。わけてもタイム誌(5月24日号)、ニューズウィーク誌(日本版では6月9日号)の特集記事が異常に目を引く。話題の筆頭は、目下(6/5付)ビルボード・チャート・トップ独走中、98年度のグラミー賞にも輝いたスター、リッキー・マーティン。タイム誌などは、特集号の表紙に彼を起用しているほどだ。

また、かつて英語メディアがスペイン語圏諸国からの移民と子孫を「ヒスパニック」と総称したのに対し、ここにきて「ラティーノ(Latino)」、複数形「ラティーノス(Latinos)」と、表記されるようになってきた。

つまるところ、これすべて米国人種構成比率に起因する。先ごろの全米レコード協会の発表によれば、現在の米人口2億6千万のうち、ブラック系3千3百万人、ラティーノ2千3百万人という数字が出ており、西暦2009年までには、増加の一途をたどるラティーノ人口がブラック系をしのぐと予見されている。もはや米国社会において、政治経済も文化も、ラティーノを無視できなくなったということだ。単なる結束の固い移民コミュニティなどと、悔ってはいられなくなったのだ。選挙戦のごとく「某議員はサルサを踊って人気獲り」といった映像に遭遇する。音楽マーケットとて同じこと。票田ならぬ、潜在購買層は、今や音楽業界の空母「浮沈の舵」をにぎっているからだ。

●英語圏文化との対峙

一方、ラティーノたちは、長いこと米国で「強靭なマイノリティの闘い」を繰り返してきた。移民一世らは、たとい英語が話せようと、家ではスペイン語で語り合うことに重きをおいてきた。家庭の中では、子孫にもその美学を求めた。ルーツとは文化にほかならず、文化とは独自の言語で紡ぐものにほかならないからだ。だが、それゆえに、ラティーノたちはコミュニティからさらなる巨大マーケットでの成功をつかむため、アングロサクソン系人口を常に意識し、彼らを懐柔させるべくあらゆる戦略を練り、英語圏カルチャーの壁と常に対峙せねばならなかった。

1930年代、ザビア・クガート(スペイン生まれ、幼少期にキューバ移住)は、ビング・クロスビーと録音、ハリウッド映画へ進出して世界的ルンバ・ブームを巻き起こした。ニューヨークはスパニッシュ・ハーレム生まれの「ティンバレス・キング」ティト・プエンテは、1940年代末から果敢な闘いを続けてきたが、英語資料によるプロモーションが功を奏すまで、グラミー受賞を何十年も待たなければならなかった。1984年、長年の夢かなって世界のポップ・スターとしての頂点に輝いたフリオ・イグレシアス(スペイン生まれ、マイアミ在住)も、幾度となく英語圏マーケットの壁にてこずされてきた。

1985年、「コンガ」の大ヒットで世界を制覇したグロリア・エステファン(キューバ生まれ、幼い時マイアミへ移住)の成功のきっかけは、ラテンにディスコ・サウンドをつき混ぜ「英語で」歌うところにあった。彼女のご亭主は、フォーブス誌の「エンターテインメント界長者番付」世界31位のエミリオ・エステファン。前述のタイム誌で「マイアミ・サウンドのゴッドファザー」と称されるのが、言い得て妙。

つまるところ、戦略の勝利なしに成功もまたない。彼らは、かたくななアングロサクソン懐柔のツボを、見事にとらえたのだ。

●若きラティーノたち

「ヒスパニック」でなく「ラティーノ」と呼ばれるこの時代に至り、ラテン・ポップ・シーンの若きスーパースターたちは、いきなりトレンド扱いだ。破格の成功を収めている。

プエルトリコ出身のリッキー・マーティンは、14歳のころに「メヌード」なるアイドル・グループのメンバーとして来日した。いちばん歌唱力で稚拙だった彼が、当時いちばん歌のうまかったメンバーのロビー・ロサとアルバムで強力なタッグを組んでいるのも、なにやら不思議な因縁だ。盟友のみならず、リッキーには天才的仕掛け人エミリオ・エステファン、英語シンガーの先輩ジョン・セカダらがついている。世界的スーパースターの大先輩フリオ・イグレシアスも、裏でアドバイスしているはずだ。鳴呼、素晴らしき連携術。

98年のワールドカップ大会テーマ・ソングに続き、ビルボード・チャートNo.1に輝く「リヴィン・ラ・ヴィーダ・ロカ」。踏み込みと切れ味の鋭利な“スカ”は、痛快でめちゃカッコいい。売れて当然、納得のシングルだ。

大御所フリオの次男、エンリケ・イグレシアスも健闘中だ。最新作『シングス・オブ・ラブ』の1曲目「バイラモス」は、父親の声を彷彿とさせて驚かされるが、打ち込みサウンドの上を泳ぐ彼の甘美ボイスも、また一興。

サルサ系歌手のマーク・アンソニー人気も見逃せない。タイム誌特集でも特別扱いだ。踊ってよし、しっとり聴くによしの歌は、文句なしにつややかだ。最新作『コントラ・ラ・コリエンテ』のセールスも上々。

コロンビア出身、魅惑ボイスの持ち主、シャキーラも、最新作『ドンデ・エスタン・ロス・ラドロネス?』で、再び英語圏マーケットの打破に挑戦している。

全編英語作をまだ発表していないため、トレンド気運からちと乗り遅れているとみえるが、個人的な好みで圧倒的一押しは、プエルトリコ出身のチャヤンだ。ことにカリビアン・ダンス・リズムの昇華と、バラードでの表情の豊かさに、女はじっとり泣かされる。

●今後の課題

だが、なぜ今、かくもラティーノたちばかりが脚光を浴びているのか?結論である。「完熟トマトはやっぱり旨い!?」つまり、ラティーノは、ちゃんとした人の成熟を求める社会だ。未成熟のままの大人を、社会が許容しない。幼児性を残した妙な甘えを認めない。肉体も精神も熟成して世に出るから、人との無意味な軋轢を引き起こしたり、卑劣で病的な心理状態に苛まれたりすることが少ない。

ラティーノ独自の巨大芸能社会が、まずその性質を備えている。メキシコ、マイアミなどを拠点とするラティーノ文化の土俵で、彼らはあらゆる芸能人としての切磋琢磨を経験し、それから世界へ躍り出る。だから、ひところの小汚いグランジ・ファッションのスターやラッパーたちのように、取材発言を撤回する愚かなケースなど皆無だ。みな、全発言に責任をもって臨む。ゴシップもまた常にスマートでなければいけない。彼らは、自分の社会的影響力の強さを、身をもって知っている。

また、ラティーノは、未成熟のままの肉体をよしとせず、母性を信奉し、男性的美学希求のため肉体の鍛練を怠らない。だから眺めているだけどで、なんとも美しいのである。

しかしながら、ラティーノ戦略術にも課題はある。アングロサクソンが惹かれる安易なスペイン語のキーワードばかりちりばめた詞作は、母国語で描かれる愛の歌より、遥かに語彙も乏しく凡庸だ。「アモール(愛)」「バイラール(踊る)」「ラ・ヴィーダ・ロカ(クレイジーな人生)」「クイダード・コン・ミ・コラソン(私の心に注意して)」など、響きの良さを狙ったものばかり。またアングロサクソンがラティーノに抱く短絡的な概成イメージに合わせてか、「リオのカーニバルで会った娘と玄関先でタンゴを踊ったよ」ときたところで、熱情のルンバ・フラメンカのジプシー風ギターがかき鳴らされ、一幕ドラマが終わったりする。これらの物語は、全ラテンアメリカ・ネットで流されるTV連続ドラマよりずっと通俗的で、涙が出そうになる。

言語の障壁を越えての成功とは、かくも難儀なものなのだろう。今日では、世界のかなりの人間が複数言語をあやつれる。ネット回遊時代は訪れ、共通言語としての英語の必要性も高まった。そこで、非英語圏人のあいだでウケる痛烈なジョーク「未来永劫、一カ国語しかしゃべれない国民は?」「アメリカ人!」が登場する。英語だけしかしゃべれない巨大なマーケットと互角に戦うには、知性の一部を破棄し妥協せねば…でも、そんな態度をおくびにも出さぬラティーノは、立派に成熟した人類の大人なのだ。

(文/佐藤由美)

魅惑のラテン・ポップ(2)

メイン・ストリームに躍り出たラテン・ポップ

No.17

今全米では降って湧いたようなラテン・ブームが起きている。その火付け役で、中心的存在がリッキー・マーティンだ。初の英語アルバム『リッキー・マーティン~ヒア・アイ・アム』からの1stシングル「リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ」が、まずビルボード・チャート4部門で1位獲得の新記録を作り、続いてアルバムも全米No.1となった。そして、そのリッキーのライバルとして登場し、デビュー曲「イフ・ユー・ハド・マイ・ラブ」でリッキーから1位を奪ったのが、ジェニファー・ロペス。女優でもある彼女は、全米でも特に多民族がひしめくNYのブロンクスで育ったが、両親はプエルトリコからの移民だ。

リッキー・マーティンとジェニファー・ロペス。2人は、プエルトリカンという共通点に加え、レコード会社が同じソニー・ミュージック系。彼らの成功に他のメジャーが色めきだったのは当然のこと。第2のリッキー・マーティンを探せということで、各社のターゲットになったのが、エンリケ・イグレシアス。エンリケは、フリオ・イグレシアスの息子という血統の良さに加え、過去3枚のアルバムをスペイン語圏で1500万枚以上も売っている実績がある。彼の争奪戦には、ユニバーサル・ミュージック、ワーナー・ミュージック、BMGのメジャー3社が参戦し、最終的には映画「ワイルド・ワイルド・ウェスト」のサントラで一歩リードしていたユニバーサル・ミュージックの傘下、インタースコープ・レコードが競り落とした。うわさではその契約金は、4千万ドル(約49億円)とも伝えられている。そして、現在早くもエンリケは、ダイアン・ウォーレンらと英語アルバムのレコーディングを進めており、11月にはリリースを予定しているという。

リッキー・マーティンとジェニファー・ロペス、そしてエンリケ・イグレシアス。20代の彼ら3人に共通するのは、スペイン語と英語のバイリンガルで、ラテンがルーツ。でも、子供のころはラテン文化より、どっぷりアメリカ文化に浸って育ったということだ。リッキーも、エンリケも70年代、80年代のアメリカン・ロックを聴いて育ち、成長する過程で自分のルーツに目覚め、その時点ではじめてラテン・ミュージックの魅力に開眼している。ジェニファーもブロンクスで、R&Bやヒップホップなどあらゆる音楽に親しんで育った。

そんな彼らが作る音楽が今のラテン・ポップ。コアなラテン・ミュージックのアーティストやファンから見れば、本来の純粋なラテンじゃない、アメリカ化した音楽だと眉をひそめるかもしれないが、反対に肉感的な情熱を全面に打ち出した、コテコテの濃さが影をひそめ、都会的に洗練されたところが大きな魅力。だからこそ、ラテン系以外の人たちにも受け入れやすいんだと思う。

後天的にラテンのルーツに目覚めた20代が自分の肌になじむ音楽を自然体で作った。それが今の新しい世代のラテン・ポップスの特徴であり、魅力だと思う。そして、ラテンのルーツが英語圏に進出した時の最強の武器となっている。3人のメインストリームでの活躍がラテン・ポップの新しい活路、可能性を切り拓いてもいる。

(文/服部のり子)

バックストリート・ボーイズ

イメージとは大きく異なるその波乱万丈の物語

No.18

Photo: FilmMagic Inc.

●知られざる苦難の時代

3作目にあたる『ミレニアム』が全米チャートのトップに輝いたバックストリート・ボーイズ。前作がアメリカだけで1000万枚以上を売り上げた実績を考えると当然の結果ではあるのだが、彼らの人気の象徴は、単にナンバー・ワンになったというのではなく、リリース日からたった1週間で113万枚を売り、ガース・ブルックスの記録を大きく塗り替えたという大きなオマケがついていることにある。

また、ローリングストーン誌のカバーを飾ったことは、ティーン向けのポップ・グループという枠を超える存在になりつつあることを意味している。カバー・ストーリーの見出しは、「バックストリート・ボーイズ~地獄の1年」。この記事の意外な展開に、驚いた人もいたはず。順風満帆にポップ・シーンのトップ・グループとなった彼らの知られざるストーリーが明らかにされたからだ。

「アメリカでようやくブレイクした97年から98年、すべてがハッピーな状態だと思われていたけど、実は精神的にとても揺れていた。家族の死を経験、音楽面で最も影響を受けたデニス・ホップの死、さらにメンバーのブライアンの心臓手術、その上マネジメントとのトラブルを抱えていた。ローリングストーン誌の見出しは、ずいぶんきびしいなと思ったけど、そうしたことを経験して、僕たちは新作で大きく成長できた」と最長年者のケヴィンは、この数年を振り返った。

考えてみれば、彼らのデビューにいたるまでのストーリーも、かなり苦労話となって伝えられている。また10代の少年たちの苦労なんて、と思うかもしれないが、93年、5人が運命的な出会いを果たしてから、ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロックのネクストはいらないと、レコード会社25社から拒絶され、ようやく契約が決まりそうだったレーベルからも突然の契約却下、マイケル・ジャクソンのレーベルが興味を示すものの、マイケルのプライベート問題から白紙になるなど、当時ポップ・シーンに対する逆風と不運を一気に受けてしまった。

そんな状況のなかでも、彼らはアメリカでスクール・ツアーを敢行し、パフォーマンスを繰り返していた。現在のレーベルからデビューしてからも、音楽シーンはポップ・グループの存在を必要とせず、彼らは家族と離れ、ヨーロッパへその拠点を移す。そして96年、デニス・ポップとの運命的な出会いにより、BSBサウンドが生まれるのである。

●若者らしい純粋な愛を歌う

デビュー当時のサウンドは、テイク・ザットがそうであったように、ダンス・フィーリングを押し出したポップ・ダンス・ミュージックで、歌とダンスが一体化したパフォーマンス・グループとしての印象があった。セカンドからは、R&Bフレイバーをより強く取り入れ、ラブ・バラードを中心とした歌を伝えていくグループへと変化していく。また、パフォーマンスは、完璧なまでのエンタテインメントの世界を繰り広げ、これまでの彼らのダンスの持ち味をショーで見せていった。

『ミレニアム』はデビューからの集大成としてのサウンド作りに徹底している。歌の内容は確実に幅を広げていった。ラブソングで愛を語るだけでなく、母への愛、友への愛、そして力強く生きることをファンへメッセージするなど、さまざまな愛を歌っている。

生真面目すぎて、音楽に対して純情すぎるバックストリート・ボーイズだが、こんな世の中だからこそ、彼らのような真っ白な心の歌が安心するし、あったかいのだ。母親が、こどもにプレゼントしたいCDが『ミレニアム』だという。きっと、このアルバムを子供と聴き、大人も純粋な想いを懐かしむことができるのだろう。

「もし世の中の何かを変えられるとしたら、すべての兵器を月に送ってしまいたい」。19歳のニックの発言だ。きっとバックストリート・ボーイズこそ、新しい時代の中心となって存在すべき若者たちであり、神様が最後に送りこんだ天使なのかもしれない。

(インタビュー・文 今泉圭姫子)

ローリン・ヒル

全米の10代が思う自分たちが誇れる理想像

No.27

Photo: Redferns

来年の大統領選を控え、早くもTVのニュース番組では予備選の模様を報道し、ブッシュ氏優勢と伝えている。でも、それは政党に所属し、活動に関与している大人たちの間での話。若者は、ブッシュ氏の大統領は望んでいない。では、彼らが一番大統領に適任だと思っているのはだれか。10代を対象に行ったアンケートによると、彼らが尊敬し、ぜひ大統領になってほしいと思っているのはなんとローリン・ヒル。彼女の態度、歌詞、そこに含まれるメッセージや意見が10代からのリスペクトを厚め、彼女なら大統領にふさわしいと思わせているということだ。ちなみにアンケートに答えた4人中1人がローリン・ヒルを推薦している。また、5人中1人がいいと思ったのはビースティ・ボーイズ。確かに彼らのMTVアウォードでの発言。ウッドストックでのレイプ事件を例にあげ、女性が安心して楽しめるコンサートにしようと提案したあの発言は、感動的だった。

(共同)