FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集

ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!

TOPICS - 1975※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。

特集:つねに新しい前進 ジャズ界の帝王、マイルス来日

佐藤秀樹

No.2

Photo: Getty Images

現在、発表されているメンバーは、マイルス以下、ソニー・フォーチュン(サックス)、レジー・ルーカス、ビート・コージー(ギター)、マイケル・ヘンダーソン(ベース)、アル・フォスター(ドラムス)、ムトウーメ(パーカッション)の七重奏団。いずれにしても、75年の幕開きが、マイルスやマッコイ・タイナーのコンサートではじまること自体、ファンにとってうれしい出来事である。

思えば、74年もずいぶん多くのジャズ・グループが来日したが、マイルスに対する期待は、これらをさらに上回る。それは現在の彼の演奏を認めるか、認めないか、の問題ではなく、マイルスの演奏を耳にしないでは、ジャズ・シーンの現況を完全には語れないことを意味している。

ジャズ界のピカソ

現在のマイルスは、トランペッターというよりも、一人の偉大なリーダーであり、ジャズの推進者でもある。彼は自分の音楽に早くも電化楽器を導入し、リズム面の革新を図るなど、70年代にふさわしい生命力溢れるサウンドを生み出している。こうした時代の先取りとも言える先見性は、過去の実績からも十分に評価出来る事柄だが、これから先のマイルスの動きを予想しても、決して裏切られることのない成果を約束してくれるだろう。

マイルスといえば、およそ彼ぐらい一カ所に停滞することを嫌う人間もいまい。それはこれまでの約30年間の音楽生活を振り返ってもわかることだが、驚くべきことに、どの時代においても、彼自身は、常に前進を続けており、新しいイディオムの提唱者となっている。「変化するだけのイマジネイションを持たなければ本物のミュージシャンではない」というマイルスにとって、音楽とは自分の作品を含め、既製のものを拒絶するところにはじめて成立し、強さを持つものと思われる。

このような要素からマイルスはしばしばジャズ界のピカソと呼ばれるが、両者の共通点を単に存在感の大きさとか、表現方法の変転さの面からだけ眺めるだけではなく、その基本点にある創造性に対する間断なきエネルギ一の発散と意欲を認めなければ、意味があるまい。マイルスの特色は、あくまでも演奏家としてと同時に、真のイノベイターの素質を持っていることだ。例えば、モダン・ジャズの発展段階の上で、これまでもいくつかの重要な転換期が数え上げられるが、その全てのイベントにマイルスが必ず関与し、示唆を与えているとはよく知られている。ことにそうした各イベントにおいても、彼はほかのミュージシャン達よりも絶えず一歩先を歩いており、次の時代をリードする先駆的作品を残している。

クールの誕生

具体的な例で言えば、49年から50年代にかけて吹き込まれた九重奏団による「クールの誕生」は、個々のミュージシャンの触発性に依存したパップに、グループ表現の必要性を導入し、次のクール時代を誘発、さらにウェスト・コースト・ジャズの音楽的規範ともなった。また50年代初期の「ディグ」は、当時の黒人ジャズメンの鬱積した意識を代弁し、続く「ワーキン」、「パグス・グループ」では彼らイースト・コースト・ジャズメンの優位性を示し、ウェスト・コースターたちからジャズの主導権を再び奪還させる契機を作った。こうしたマイルスの持つ重要性は60年代においても相変わらず続いている。ことにこの時代の最も主要なテーマであるくモード>手法の探求においても、彼の場合は、59年の「カインド・オブ・ブルー」で、すでになされており、また70年代ジャズにおいても同様、「イン・ア・サイレント・ウェイ」から「ビッチェズ・ブリュー」に到る演奏は、現在のジャズ界を特色づけているポリリズムの提示と電化楽器の大胆な使用による新しいサウンドの形成を完全になしとげている。

マイルスの偉大さについては、これだけでは十分でない。それはハービー・ハンコック、チック・コリア、キース・ジャレット、あるいは「ウェザー・リポート」のようなグループを含め、70年代を代表するミュージシャンたちが例外なく、かって「マイルス・スクール」の一員であったという事実を挙げるだけで十分であろう。それに加えて、今流行のブラック・ファンクの要素にしても、すでに、「ピッチェズ・ブリュー」から「オン・ザ・コーナー」といった作品でマイルスはちゃんと採用しているし、そこでは何よりも黒人の生活と意識に密着したサウンドを生み出している。

生命への限りない讃歌

マイルスの音楽--それは彼自身も言うように、決して「ジャズ」という言葉だけでとらえられるものではない。むしろそこにはわれわれ現代人の失った生命力への限りない欲求と讃歌があり、自然の中での人間性の復権を叫んでいるようだ。前回のコンサートでも感じたことだが、マイルスたちの生み出す、強烈さとやさしさに満ちた無限のリズムを聴いていると、自分の感覚がより根源的な世界へと逆流して行くような気持ちを覚える。それはわれわれ人間にとって、母親の胎内回帰への憧れを同時に抱かされるが、こうした受け取り方ははたして、疲れ果てた筆者個人の心情だけのものであろうか。

いずれにせよ、マイルスのステージに対するファンの期待は大きい。はたして今回の演奏は私たちをどのようなすばらしい魔力的サウンドの世界に誘い込んでくるであろうか。

75年も恐らくマイルス・デイビスの年になるだろう。

(佐藤秀樹)

特集:明治の「演歌」昭和のフォーク―ぴたり重なるその軌跡―

小西良太郎

No.5

レコード界はフォークばやりである。ヒットパレードには、ロマンチックなフォークが続々と顔を出し、LPのベスト10は、よしだたくろう、井上陽水らでにぎわっている。そんな顔ぶれの歌が「案外、演歌に近付いているのではないか?」という声もチラチラ出はじめた。おりから歌謡界は、演歌ブームの声しきりである。フォークと演歌、一見両極端ふうに異質と思えるこの二つのジャンルに果たして相通じる要素はあるのだろうか―。

☆大勢に聞いてもらいたい

1月、2月のシングル盤が、このレポートのテーマ然として、世に出た。ビクターに移籍した三上寛の第1作「今度お前に会う時は」と、昨年「母に捧げるバラード」で大当たりした海援隊の新曲「心を石に」がそれである。二つとも、演歌的な色彩の非常に濃い作品で、三上にしろ、海援隊の武田鉄矢にしろ、「演歌に挑戦する」と、はっきり言い切っているところが面白い。「泥くささや、アクの強さばかり前面に出ちゃって、三上といえばわめき散らすということになっちゃった。その辺を脱皮して、今度は単純化した歌で、大勢の人に聞いてもらうことをねらった。歌謡曲と呼んでもらっていいし、演歌と呼んでもらったってかまわないよ」と、三上は「スターらしく見えるかも知れねえから」と、かけはじめた黒のサングラスで笑った。

もともと津軽出身で、アングラから出て来たこの男、詞の発想もメロディラインも、実に演歌的だったが、今は、自分なりのブルース仕立てにしたいという。「今度お前に会う時は」は、そんな音楽的処理の分だけ、ムードっぽく甘くなっているのも面白い。

海援隊は、デビュー・アルバムで歌謡派宣言をしているくらいの連中で、あの「母に捧げるバラード」にしてからが「僕の中にあるド演歌の部分を正直にいったもの。歌謡曲がとりあげる母親とは違う角度、怒れる母を歌ってみたら、コミック・ソングみたいに受けとられちゃって、困ったりしたもんです」と武田鉄矢は勢い込んで話す。「最近じゃ、酒に酔った時にしか、つぶやけないような、そんな人間の演歌的部分を歌にしていきたい」と「演歌寄りフォーク」が、気まぐれではないことも力説した。

ディスコで出会って、ギシギシ揺れる2階の小部屋で傷つけ合いながら暮らして、別れときたら、投げた灰皿でガラスが割れて、はだしで雨の中へかけ出しただけの二人。男は女に、今度お前と会う時は、赤いスポーツカーに乗せ、毛皮のコートでも買ってやろう……と、語りかけているのが三上の歌。男にしろ女にしろ、とどのつまり傷つき、信じ合えなくなってしまうのが、恋だの愛だのだとしたら、いっそのこと心を石にしてしまおう……と歌うのが、海援隊の新曲である。

この2曲、森進一が、よしだたくろう作曲の「襟裳岬」でレコード大賞と歌謡大賞をせしめ、小室等の作曲の「湯けむりの町」を出すレコード界の「流れ」の中で、大いに注目されていたりする。

☆メッセージから世話物へ

どうやら「後ろ向き」である。メージャーよりはマイナーの曲想、詞の心情煮つまれば、哀惜のムードが強くなっている。字であてるならば「演歌」よりは「艶歌」の方が似合いそうだ。と、ここまで考えてきて気付くことがある。演歌の生い立ちと、フォークの生い立ちの類似点についてである。

「演歌」はもともと、明治時代、自由民権思想を大衆に広めるために壮士たちが、バイオリン片手に町で歌いだしたところから始まった。一種の辻説法、メッセージ・ソング。

フォークが熱っぽい盛り上がりを見せたのは、70年の安保闘争をピークにしていた。高石友也(現とも也)岡林信康、中川五郎……当時のフォーク歌手たちは、メッセージ派がほとんどだった。現に岡林は、当時、「人々に伝えたい考えがあるから、主張があるから、歌うんだ。決して歌を歌うことが好きだから歌手になろうと思ったわけじゃない」と語ったし、高石も「一つの歌で、一つの考え方が広まる。同じ考えや、似た考えの人が、それを軸にして大勢集まる。そこから何かが始まるかも知れない」と語っていた。そして彼らの「山谷ブルース」や「くそくらえ節」や「自衛隊に入ろう」や「主婦のブルース」は、芸能界とは全く別の、新宿西口広場のフォーク・ゲリラの動きにつながっていった。明治の演歌と、昭和のフォークは、同じ役割を果たし、歌っていた人達はその役割に意義を感じていた……。違うところは、明治のころよりも、メロディが数段、西欧化していることだけではないか?

「演歌」は、大正から昭和にかけて、歌い広めるべき主張や考えの核を失い、「艶歌」に変質した。男女の色恋沙汰の、うらみつらみを切なげに歌って、世話物になったのだ。70年を過ぎて、フォークがたどった道も、とても似ている。よしだたくろう、泉谷しげる、井上陽水らをスターに、ガロの「学生街の喫茶店」南こうせつとかぐや姫の「神田川」からグレープの「精霊流し」にいたる線も、一種の世話物化である。「演歌」は一つの時代、一つの時期を過ぎて「艶歌」に変身した。フォークも、70年を境に、プロテスト・フォーク、メッセージ・フォークから、ロマンチック・フォークに変わっている。

☆時代の解放度浮き彫りに

艶歌とフォークの類似点を、実例で見てみよう。

~伊豆の山を、月あわく、あかりにむせぶ湯の煙……というのは、戦後の代表的艶歌「湯の町エレジー」(野村俊夫作詞)。この歌の主人公は旅のギター流しで、初恋の女をたずねて湯の町に来た。風の便りでは彼女は、この町で人の妻になっているという。男は、会ってはならないと自分に言いきかせて、一人切なくギターをつまびいているのである。

~思い出に降る雨もある、恋に濡れゆく傘もある……というのは「おんなの宿」(星野哲郎作詞)で主人公はどうやら芸者ふう。妻子ある男との一夜の恋に「燃えて火となれ灰になれ、添えぬ恋なら、情なら」とすがりついているのである。

~ゆかたの君は、すすきのかんざし……というのは、ご存知よしだたくろうの大ヒット曲「旅の宿」(岡本おさみ作詞)。主人公は男、ほれた女と一緒に湯の町に来ていて、湯あがりの君、色っぽいねエなどといい、ヒザ枕に俳句の一つもひねろうかとし、そのうちにいい気分に酔ってきて、君を抱く気にもなれないみたい……などといっている。

歌の舞台や、恋の物語である点などは、3曲とも、全く同じなのが面白い。違っているのは、主人公たちの境遇と、それぞれの思い入れの分である。その違いの中に、時代の流れが浮き出てきたりするから、また面白い。戦後すぐの「湯の町エレジー」では、どんなに恋しい女でも、人妻なら会うべきではない……と、すこぶる禁欲的である。それが昭和30年代も最後の「おんなの宿」となると、一応芸者という設定はあれ、不倫の恋でも命がけ……と居直っている。40年代後半の「旅の宿」となると、実にもう解放的であっけらかんとしており、セックスするの当たり前……という内容。つまりはフォークにしろ艶歌にしろ、湯の町ものだとこうして三色に色分けされたのは、ヒットしたその時代の性の解放度、人間関係の解放度、社会的、心理的拘束からの解放度……ということになる。文字通り「歌は世につれ」ているわけだ。

☆「心もよう」をめぐる論争

井上陽水の「心もよう」をはさんで、レコード・プロデューサーと新聞記者が、カンカンガクガクの議論をしたことがある。要旨は新聞記者が「心もよう」を、艶歌ないしは艶歌的なものとし、レコード・プロデューサーが、むしろポピュラーそのもの……と考えた点にあった。なぜ「心もよう」が艶歌であるか?の理由は、詞が、はなれて住む女への哀惜の念を、しみじみと描き切っていることがあげられ、その心情の凝縮のしかたこそ、まぎれもなく艶歌であると言い募る形になったのが、新聞屋氏であった。「しかし……」とレコード屋氏は、反論をもっぱら音楽的な面を理由に展開した。メロディ・ラインが、日本古来の艶歌とは、根本的に趣を異にしていること、リズム感もまた、艶歌とは程遠く西欧的な匂いを持っていることなどがあげられた。

フォークが演歌に寄っているかどうか?の議論は、実は、この二色の考え方に、どうしても行きついてしまう気がする。なぜかといえば、艶歌自体が、定義づけしにくいくらいにふくれ上がり、フォークもまた、それ自体が、何がフォークか?を、定義づけしにくいくらい、流動的で拡散の一途をたどっているせいなのだ。

艶歌を狭義で考えると、4行詞を原形に、生きていることへのうらみつらみや切なさつらさを詞にし、古来の日本音階を軸にしたメロディで、起承転結をはっきりさせたもの……ということになる。しかし、ことメロディとリズムに関しては、歌謡曲総体が、西欧化の大きな波の中にあって、艶歌も、ポピュラー寄りのバタくさいメロディの中へ、発展的にふくらんできている。ことに、さきごろのグループサウンズ・ブーム以後は、艶歌もふくめて、大方の歌謡曲が、8ビートのリズムに乗るくらいに変ぼうしていれば、曲の面から、ポピュラーと艶歌の区分けをするのは、ほとんどムリな状況ができ上がってしまった。そこで広義の艶歌が登場するわけだが、これの目安は、西欧のヒットに追従しているジャンルとは一応、一線を画したメロディで、詞の心情的凝縮度の濃いもの……というバク然とした内容となってくる。

そして詞の心情的凝縮度を目安にしはじめると、ぴったりとフォークに重なってしまう面が出てくる。フォークが、シンガー・ソング・ライターと呼ばれる、自作自演の人たちを軸にしているせいで、フォーク歌手たちは、歌づくりの基本的な形として、己れの心情を吐露することに懸命になり、結果、このジャンルの作品は、ほとんどが心情的所産になってしまったからだ。

青春の心情を、物語に託して歌にしようとすれば、自然、テーマは恋愛になる。去っていった女への哀惜の情を歌うフォークが、きわだって多いのはこのせいで、艶歌を作る作詞、作曲家たちとの、年齢的な違いは、詞にそれを書こうとする時の、発想や着眼点に現れるだけになる。井上陽水の「心もよう」論議に現れるように、メロディやリズムの音楽的処理は、若い世代なりに、西欧ふうな色あいが濃くなるが、これとても、艶歌作家たちの年齢が若返りつづければ、体質的には同じようなものになっていくのだ。

☆オトナとヤング結ぶりりィ

いずれにしろ、レコードを聞くファンの側は、艶歌やフォークというジャンル分けには、さしてこだわらない。最も艶歌的で、オトナのファンに支えられているといわれるネオン街の有線放送からさえ、若者のフォークの、一つの代表であるりりィの「私は泣いています」が、大ヒットのきっかけをつかんでいるくらいである。

本来、はやり歌は、歌そのものの情感で、ファンと結ばれていくものであれば、フォークの連中が、非艶歌と気負っている曲でも、艶歌としてファンに支持されるものが出てきて不思議はない。それに、フォークが新鮮で、若いファンの心にフィットする理由は、レコード業界が押しつけてくるおびただしい作品にあき足りなくなった人達が、自ら歌いはじめ、自らの世代の歌を取りもどしたせいで、フォークは、新しく巷から生まれた歌として、当然のように巷の艶歌的要素を内蔵しているようだ。

(小西良太郎)

井上陽水らが新会社設立?

「認めればレコード業界が混乱を起こす」

No.7

井上陽水、吉田拓郎、小室等、泉谷しげるの4人が進めている新レコード会社設立の動きが、レコード会社に対して大きな波紋を投げかけている。何しろ、いずれもフォーク界の売れっ子で、4人合わせれば年間100億円近いレコードの売り上げになる。レコード会社にしたらこれは脅威だ。

陽水をかかえるポリドールはじめ各関係会社は必死の引き止め工作に出た。その販売をどこにするかでポニー、ビクターが食指を動かしたが「認めればレコード業界が混乱を起こす」と、日本レコード協会がこの問題をとりあげ、業界のお家騒動にもなりかねぬところまでいった。

結局、レコード会社はいずれも手をひいたが、4人の結束は「それなら通信販売でも」と固く、10月スタートを目標に準備を進めているが、この問題、まだまだ尾をひきそう。

(共同)

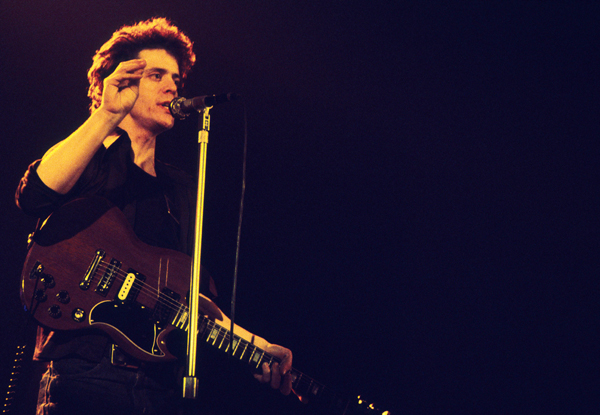

狂気のロッカー ルー・リード 7月に初来日

実像なのかあるいは虚像なのか、楽しみな日本初公演

No.15

Photo: Getty Images

Photo: Getty Images

アンディ・ウォーホルが、グラフィック・デザイナー、前衛映画作家として特異な存在ならば、そのウォーホルの感覚をロック・サウンドに託したのが、7月に初来日する「狂気のロッカー」ルー・リードといえようか。

一見、重く鈍いビートをバックに、たれこめるように不気味なボーカルをかぶせていくルー・リード。深くおおわれた夕霧の中を、手探りでよろけながら歩いていくちょうどそういった彼のシャウトは、強い主張に裏づけられた60年代ロックグループをフォローするかもしれない。バイタリティにあふれた60年代のロックとは、あまりにも対照的なロックを展開する。

今年の3月、ロンドンのハマー・スミス・オデオンで開かれたコンサートでも、彼の鋭い感性の表現に熱狂するファンと、ある種のとまどいをみせたファンと、聴衆の反応は複雑だったといわれる。むしろ、そのファンの複雑な反応が、ルー・リードのねらいなのだろうか。ルー・リードが、実像なのかあるいは虚像なのか、楽しみな日本初公演である。なお、来日記念盤として、「ルー・リード・ライブ」(RCA)が発売される。

(共同)

イーグルス 砂漠から来た”鷲たち”

「ワン・オブ・ザ・ナイト」がこのところアメリカでビルボードのトップに

No.19

Photo: Redferns

Photo: Redferns

イーグルスというロック・グループのアルバム「ワン・オブ・ザ・ナイト」がこのところアメリカでビルボードのトップに昇っている。

数年前、インディアンの呪術紙ドン・ファンの教えを受けたという人類学者、カルロス・カスタネダの”ドン・ファンの教え”という本がアメリカで大変売れ、日本でも翻訳された。イーグルスはこのドン・ファンに教えに学び、モハービ砂漠でテキラとペイヨーテを飲みながら瞑想の日々を過ごしたという変わった経歴の持ち主。イーグルスという名前も宇宙の重要な霊である鷲にちなんでつけた。

新しいアルバムは、成功、ロマンス、安定といったものを目指してそれが得られた後にくる幻滅に伴う感情の変化をさぐったものだという。モハービ砂漠で得た現実に対する彼らの特殊な見方は、彼らの自我と才能にまで及んでいるらしい。「お互いに違った考えを出し合うので我々の間には常に緊張がある。レノンとマッカートニーが分裂してからはビートルズはもう生産的ではあり得なかった。」と彼らは語っている。

(共同)

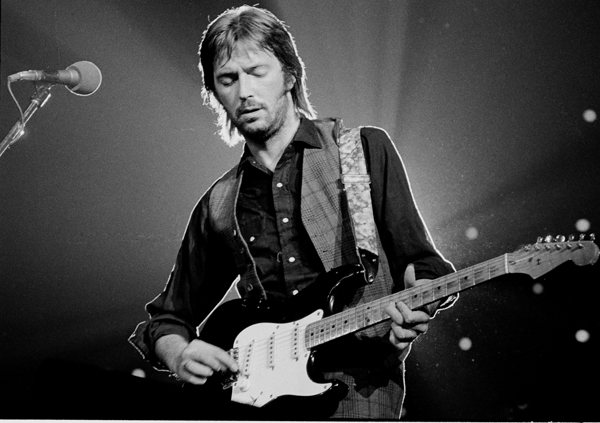

ブルースに魅せられて~エリック・クラプトン来日公演

最後の曲が終わっても、観客の拍手は鳴りやまず

No.24

Photo: Getty Images

Photo: Getty Images

エリック・クラプトンが昨年10月以来、ちょうど一年ぶりに来日した。11月1日、東京・日本武道館にはスーパー・ギタリスト、クラプトンを一目見ようと、熱心なファンが続続とつめかけた。

開演前に「座席に立ちあがるなどして、騒がないでほしい。きっと満足させるから」というクラプトンからのメッセージがあった。しかし、彼が登場するや観客はせきを切ったように、ステージめがけて突進した。ブルースに深く根ざしたクラプトンの音楽そのままに、ブルースを基調としながら、ところどころにポップなナンバーを配してコンサートは進行、随所でギター・ソロを聴かせた。

クラプトンを神格化するファンの心が、現実に彼の姿・演奏に接することによって、より一層大きな興奮となってあふれ、彼らはそれに酔い、そして体をゆする。

最後の曲が終わっても、観客の拍手は鳴りやまず、マッチの灯りでアンコールをうながした。ギターの神様にほんの少しでも触れようとステージにかけ上がるファン、それをさえぎる係員との間に、アンコールの間中、格闘が続いた。

(共同)