FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集

ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!

TOPICS - 1969※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。

特集 ジャズ’69への期待 「停滞から新しい脱皮へ」

児山 紀芳

No.2

Photo: Redferns

1967年にジャズの指導的な立場にあったジョン・コルトレーンが急死して、1968年のジャズ界は、なんら画期的な成果をみることなく、停滞したまま新しい年を迎えた。

しかし69年が、ジャズにとって飛躍の年になりうる可能性は全くないわけではなく、いくつかの明るいきざしが68年中にも芽生えたことは事実であり、その意味でジャズの現況は決して悲観的ではない。

新旧世代の交代

たとえば、68年はよくゲーリー・バートン・イヤーだったといわれるが、さる12月上旬、来日したばかりのゲーリー・バートンは若冠24歳にして、ヴァイブの不動の王者ミルト・ジャクソンの王座を奪う快挙をなしとげた。ミルトといえば過去13年、ダウン・ビート誌の読者人気投票でヴァイブ部門の首位を独走しつづけてきた巨匠のひとりだが、バートンの今回の同投票での首位奪取は、そのままジャズの世代が新旧交代期にさしかかっていることを象徴しているともいえる(バートンは68年度人気投票でヴァイブのポール・ウイナーになったばかりか「ジャズマン・オブ・ジ・イヤー」の第1位にも選ばれて、68年がゲーリー・バートン・イヤーだったことを証明もした)。

こうしたジャズの新旧世代の交代は、単にヴァイブ部門ばかりでなく、ギター部門ではラリー・コリエルがジム・ホールなどをおさえて一躍第2位。(1位はケニー・バレル)に躍進した事実、ピアノ部門でもハービー・ハンコックがかつてのモダン・ジャズの巨人セロニアス・モンクやオスカー・ピーターソンにとって代わって首位の座についたことなどにもあらわれている。

ジャズとロックの結合

当然のように、ジャズの世代が新しくなれば、ジャズそのものも脱皮する。68年度にこうして新登場したジャズの新しい動きは俗にいうジャズとロックの結合だった。ロック時代に育った20代の若手ジャズメンが、ロックのビートやサウンドをジャズ演奏のなかに自然な形で反映させたとしても不思議はないが、ゲーリー・バートンやトム・スコットやスティーヴ・マーカスらは、ロックのコンセプトをむしろ意織的にジャズに導入してそこから何か新しいものを生み出そうと意図しており、若い世代のファンの共感を呼んだ。

この傾向は、ことし69年にはより一層本格化するだろうが、一方で、ジャズとロックの結合をジャズの堕落とみる向きもある。ロックを低俗な音楽ときめてかかっているからだ。しかし今日のすぐれたロック・グループ、たとえば「クリーム」や「トラフィック」は、グループのミュージシャンたちがジャズ・ミュージシャンと同格の実力を備えはじめていることを見のがしてはならないし、すでに、アメリカやイギリスではロック・グループとジャズメンの共演、あるいはロック・グループに身を投じるジャズ・ミュージシャンが出はじめていることにも注目しなければならない。

エレクトリック・ジャズの課題

ジャズとロックの結合-----とともに68年になって盛んとなったエレクトリック・ジャズの実験も、ことしは何か成果をもたらしそうだ。エレクトリック・ジャズとは近年開発された特殊なアンプを接合した電化楽器によるジャズの演奏をさすが、この分野は、昨年まだある種の可能性を見出しただけにとどまっており、今後のジャズの課題となっているものだ。たとえば、電化楽器の使用によって演奏者は生の楽器では表現不可能なエレクトリック・サウンズをスピーカーを通して創造することが可能であり、アンプによっては実に数十種類もの効果を発揮する機能を備えているものがあり、電化楽器の登場はジャズ・サウンドの限界をほとんど無限にしたといっていい。また、単にジャズの分野ばかりでなく、電化楽器の使用は、特に大音量を要求するロックの分野でも盛んになりつつあり、この分野の創造的なミュージシャンたちが、やがては電化楽器から音楽の世界に新しい何かをつけ加える可能性も多分にある。

ところで、これまでのところエレクトリック・ジャズは、多分にアンプの操作による、あるいはアンプを媒体にして偶発的なサウンドを追求するにとどまっているが、こうした実験が定着したあとで課題となってくるのはエレクトリック・ジャズのための作品(スコアー)をどのようにして生み出してゆくかということであろう。

エレクトリック・ジャズでは、アンプのボタンやフット・ペダルやボリュームの調整といった「操作」と楽器そのものの「演奏」とが一体となるし、従来の楽譜ではエレクトリック・ジャズの演奏は意味をなさなくなるから、作曲家にとっては、いま電化楽器の機能を熟知することが急務となってきた。こうした課題が解決されたときジャズも世界の音楽も、その様相は一変する可能性がある。そして、このときジャズがぶつかるのは、現代音楽の分野ではすでに確立されている電子音楽との対決であり、ジャズが目ざしているのは、それよりももっと生命力のある、血の通った音楽の創造である。

期待のゲーリー・バートン

その意味でジャズはいまこの分野におけるイノベイターの登場を待望しているが、今日、もっとも期待されるミュージシャンは前述のゲーリー・バートンだと思う。バートンは、ことし1月に完成される予定の電化ヴァイブ第1号(ラディック・ドラムが開発した)を完成と同時に使用することになっており、この楽器によってバートンの音楽はいっきょにエレクトリック・サウンズを中心とした方向に向かう可能性がある。彼はまた、前衛音楽にもニュー.ジャズにも傾倒しておりすでに最新作「葬送」(RCA)ではニュー・ジャズの集団と共演を試みて大きな成果を収めているところから、期待は一層高まるのである。

これまでのところ、アメリカ・ジャズ界の動向をとらえてきたが、69年はジャズがますますインターナショナルな性格を持ちはじめる年になるだろう。すでにイギリスを含めてヨーロッパ全域でジャズはいまかつてない隆盛をみつつあり、とくにアメリカのジャズメンの多くがヨーロッパに移住して活躍をはじめだしたここ数年来、ヨーロッパ・ジャズの水準はアメリカのそれに比して決して劣らないほどの高度な域に達しはじめている。

たとえば西ドイツの作曲家兼ピアニスト、アレキサンダー・フォン・シュリッペンバッハが率いる「グローブ・ユニテイ・オーケストラ」などは、その革新性において、むしろアメリカ・ジャズ界のいかなるオーケストラよりも新しく、かつ、大胆な試みに挑んでおり、このオーケストラ出身のカール・ベルガー(ヴァイブ)などはいまや第一級の実力者として世界で認められている。

さらにフランスのヴァイオリン奏者ジャン・リュック・ポンティ、デンマーク出身のベース奏者ニールス・ヘニング・オルステッド・ペデルセン、さきごろマイルス・デイヴィス五重奏団に抜てきされて話題になったイギリスのベース奏者デイヴ・ホランドなど、アメリカのジャズメンと互して実力を競い合うすぐれたミュージシャンは増加の一途をたどっており、ドン・チェリーの「ニュー・コンテンポラリー・ファイブ」などはリーダー以外はすべてヨーロッパのミュージシャンという国際色豊かな編成になっている。

こうしたヨーロッパ・ジャズの高水準をおもうとき、68年度、予想外の隆盛をみた日本のジャズ界は、その表面的な活気とはうらはらに、実力の面で大きく立ちおくれていることを痛感する。69年は、日本のジャズ界にとっては、真にその実力が問われる年となろう。

(児山 紀芳)

ブラック・パワー・・・R&B スティービーワンダー

世界中を激しいビートの渦に巻き込んだ音楽界のブラック・パワー

No.15

Photo: Getty Images

Photo: Getty Images

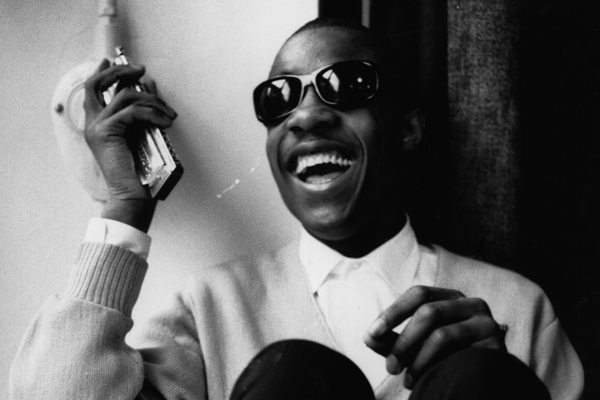

スティービーワンダー…生来の盲目にもかかわらず、その迫力あるフィーリングはすばらしく、ソロ・シンガーとして不動の人気をえている。またその歌に加えて演奏するハーモニカも、彼のナンバーのひとつの魅力になっている。「太陽のあたる場所」「フィンガー・ティップス」などが彼のヒット曲として有名。

ここ数年にわたって、世界中を激しいビートの渦に巻き込んだ音楽界のブラック・パワー・・・・・・。エキサイティングなR&B(リズム・アンド・ブルース)をひっさげてアメリカに登場した数々の黒人歌手たちがそれである。

彼は、古くから黒人たちの心の底に、抑圧されながらも受けつがれてきた魂の叫びを、そのエネルギッシュな動きや、特有なフィーリングで力強く表現している。それは若者たちを興奮させ、そしておとなたちの心にも浸透していった。

日本でも、多くの若者たちの間に受け入れられ、この1、2年爆発的な人気を集め、いまはそれがポピュラー音楽として定着しつつあるようだ。

6回目の来日公演 ブラザーズ・フォー

No.19

Photo: Michael Ochs Archives

Photo: Michael Ochs Archives

ブラザーズ・フォーの面々は大の親日家だ。 その彼らが13日またも日本へやってきた。フ ォーク・スタイルを日本中に広めた”ブラ・フォー”も、10年間続いたメンバーのひとりを入れかえて新しく出発したばかり。リーダー格だったマイク・カークランドが医学を志す決意をしたためで、かわって22歳のマーク・ ビアソンが加わり、これがまた新しい魅力と なっている。

新曲に「アブラハム・マーチン・アンド・ジョ ン」「ザ・ストレンジャーズ・ドリーム」などがあり、東京、大阪、京都など全国各地で17回 の公演がもたれる(15日 渋谷公会堂)。

(共同)

マイルス・デイビスの豪華な2枚

ボブ・ディラン、ドノバンら モダン・フォークの傑作出そろう

No.26

ポピュラー1月新譜

■「ザ・マイルス・デイビス」

ジャズ・ファンから圧倒的支持を受けているマイルス・デイビスの決定盤というべき2枚組。日本で編集されたもので、CBSの初期から現在までの重要な13曲が選ばれている。オリジナルクインテットからビル・エバンス、キャノンボールのいた6重奏団を経て、現在のウェイン・ショーターの加わった新しい演奏までを聞くことができる。つまり「ラウンド・ミッドナイト」から「ソー・ホワット」「キリマンジャロの娘」までが聞けるわけだ。マイルスの最新ポートレートを使ったダブル・ジャケットも秀逸で、マイルスの生の声を収録した17センチのインタビュー録音が付録としてつけられているのも価値がある。

■「ブロンド・オン・ブロンド」ボブ・ディラン

CBS・ソニーでは新作と共にボブ・ディランの旧吹き込みを順次発売していく予定を立てている。ディランをはずして今日のニュー・フォ-クを語ることはできないからだ。ディランはこのところナッシュピルでの録音がつづいているが、その最初の作品となったのがこの2枚組である。1966年の1月から3月にかけての録音で、ディランの傑作として名高いアルバムである。「雨の日の女」「アイ・ウォント・ユー」「女の如く」「我が道を行く」など今日広く歌われている曲がいくつも入っている。

■「バラバジャガ」ドノバン

ボブ・ディランがアメリカを代表するモダン・フォーク・シンガーならドノバンはイギリスを代表するモダン・フォーク・シンガー、作曲家といえよう。ドノバンの詩的な作品は多くの人に愛されている。

このLPはドノバンの新作で「バラバジャガ」と「トゥルーディ」ではシングル盤でも発売され、大ヒットしている。この2曲では、いま人気の高いニュー・ロック・グループ、ジェフ・ベック・グループと共演、スーパー・セッション的な雰囲気を出している。ジェフ・ベックのギターもよく利いており、ドノバンの歌もリズムによく乗っている。この曲以外にもすぐれたナンバーが多く、ドノバンの新作として注目される一作だ。

■「スーザン・ムーアとダミオンの為の組曲/ニュー・フォークの旗手ティム・ハーディン」

「イフ・アイ・ワー・ア・カーペンター」や「レディ・カム・フロム・ポルティモア」などの作曲で知られていたティム・ハーディンが作詞、作曲家としてだけでなく、フォ-ク・シンガーとしても本領を発揮したアルバムである。詩的でロマンチックな歌と作曲を得意にするハーディンのよさがよく出たレコードだ。

レコードのタイトルとして用いられているスーザン・ムーアとダミオンは彼の家族である。スーザンは彼の愛妻であり、ダミオンは息子である。このアルバムは2人に捧げられたものであり、ヒューマンな美しさにみちあふれている。

■「モンク・イン・トーキョー」

先に「マイルス・イン・トーキョー」という日本公演の実況録音盤が発売されて話題となったが、これも同じく日本放送が録音したテープをレコード化したもので、貴重な日本公演の記録である。録音は「マイルス・イン・トーキョー」の約1年前1963年5月21日で、東京サンケイ・ホールでの演奏が収められている。このときの日本公演は大へん評判がよかっただけに演奏内容も充実したものになっている。クァルテットの演奏でモンク(p)のほかチャーリー・ラウズ(ts)フランキー・ダンロップ(ds)ブッチ・ウォーレン(b)が加わっている。「ブルー・モンク」「ストレート・ノーチェイサー」「ベムシャ・スイング」などが聞かれ、モンクの名曲、名演集ともなっている。

■「聖なる鳥/フリートウッド・マック」

白人モダン・ブルース・バンド、フリートウッド・マックの3枚目のアルバムである。最近のニュー・ロックにおける白人プレイヤーや歌手たちは白人ブルースという黒人のブルースとはまた違った世界を確立しつつあるが、フリートウッド・マックはブルースにアプローチして成果を上げつつある。リーダーのミック・フリートウッドはドラマー。リード・ギターを担当するピーター・グリーンのB.B・キングばりのブルース・ギターが強い印象を与える。彼はまたいくつもすぐれたブルース曲を書いている。白人ブルースの愛好家には見逃せないアルバムである。

■「ジョニー・キャッシュ、西部の伝説を歌う」

カントリー&ウェスタンの大御所ジョニー・キャッシュが、十分な準備のもとに取り組んだ西部歌集である。彼はナレーションもはさみながら、西部に伝わる数々の歌を本格的なアプローチの仕方で歌う。彼の研究心がよく出た労作だ。われわれは西部のいくつかのおもしろい伝説を知るとともに、おなじみのウェスタン・ソングをたくさん聞くことができる。「ラレドの通り」「俺を寂しい草原に埋めないでくれ」など美しい歌に満ちている。カントリー・ミュージックとして価値の高いアルバムといえよう。

■「ある日突然/ある恋の物語」

ディスクジョッキーとして有名だった帆足まり子ことマリキータを加えたメキシコのラテン・トリオ、ソサヤ・トリオの日本で企画、録音されたアルバム。マリキータ嬢は6年も前からラテンを歌っているだけに歌はなかなか堂に入っている。ラテンのスタンダードのほか、おなじみの日本の歌「時には母のない子のように」「風」「フランシーヌの場合」「恋の季節」などをスペイン語の歌詞で歌う。

これも魅力があって、たいへん親しみやすいラテン・コーラスとなっている。

■「ポピュラー・ヒット・パレード'69」

CBSのスター・オン・パレードともいうべきレコードで、1969年度にヒットしたポピュラーなナンバー12曲が収められた便利なレコード。

昨年大ヒットしたものといえば、やはりピートルズ・ナンバーがあり「ヘイ・ジュード」がO.C・スミスの歌で、「オブ・ラ・ディ・オブ・ラ・ダ」がザ・マーマレードによって聞かれる。このほかサイモンとガーファンクルのヒット「ボクサー」があり、また「スカボロー・フェア」はブラザーズ・フォーのコーラスで聞くことができる。映画音楽のヒット「ピープル」(バーブラ・ストレイザンド)「チキチキ・パンパン」(ニュー・クリスティ・ミンストレル)といったところも収録されており、ヒット・ソング・ファンには喜ばれるアルバムだろう。

■「映画音楽グレーテスト・ヒット集」

このところ映画音楽のヒットがつづいているが、映画音楽のファンもぐっとふえてきた感じだ。ここにはこの2、3年内にヒットまたは再流行したものが収録されている。「サウンド・オブ・サイレンス」「男と女」「ピープル」「ロミオとジュリエット」などがさまざまな楽団や歌で聞ける映画音楽ファン必携のレコードである。

(共同)

特集:ニュー・ロックのすべて

亀淵昭信

No.7

●若者を熱狂させる新サウンド

ニュー・ロック------最近ポピュラー音楽界でこのことばをよく耳にしたり、目にしたりします。ラジオ・プログラムの中にもニュー・ロック特集などというタイトルが目立つようになりました。

別名アート・ロック、プログレッシブ・ロックと呼ばれるニュー・ロック(New Rock)。ロックというのはロックン・ロールのこと。過去十数年ポピュラー音楽の中心となっている音楽。・・・・・とすると、アート(Art)ロックというのは「芸術ロックン・ロール」、プログレッシブ(Progressive)ロックというのは「進化したロックン・ロール」、ニューロックというのは「新しいロックン・ロール」ということになります。

エルビス・プレスリーがギターをかかえ、腰をふりふりポップス界に登場したのは1956年、今から13年前のことです。当時、PTAに「あんな下品な音楽は子弟の教育のさまたげになる・・・・・」といわれたロックン・ロールが一瞬にして芸術的なものになったのでしょうか?そんなバカなことはありません。多くの若者の支持を得ながらも「品のない」「低級な」音楽として、他のジャンルのポピュラー音楽に比べ一段低い地位にあったロックン・ロールは1年ごとに発展し続け、今日では逆に他のポピュラー音楽はもとよりジャズ音楽、クラシック音楽にまで影響を与える大きな存在となりました。それが新しいロックと呼ばれるニュー・ロックなのです。

ロックの救世主

ロックン・ロールはペリー・コモやフランク・シナトラ、ナット・キング・コールらに代表される、いわゆるアメリカのポピュラー音楽、それに黒人の音楽でブルースより進化したリズム&ブルース、そして白人の音楽であるカントリー&ウェスタン、この3つが一緒になって生まれたものだといわれます。

こうして1955~1956年ごろ既成の音楽のまじりあい、雑種として生まれたロックン・ロールはその後約7年間発展に発展を続け、多くの歌手、多くのヒット・ソングを生み出しました。しかし、それらのヒット・ソングの多くは、同じようなメロディーと同じような歌詞を持ったもの。いくらロックン・ロールが多くの若者たちの支持を得ていたとはいえ、アイデアいきづまりではあきられてしまいます。ロックン・ロールがマンネリ化し始め、その結果レコードの総売り上げが下降線をたどり始めた1963年暮れ、突如、ロックン・ロールの世界に救世主が現れました。

ビートルズとボブ・ディランです。イギリス生まれの4人組ビートルズも、フォーク・ソングのプリンスといわれたボブ・ディランも、もちろんこの年にデビューしたアーチストではありませんが、この1964年を契機として、大きくクローズアップされ、その後のポップス界を前進させる原動力となった人々です。

ジョン、ポール、ジョージ、リンゴの4人組、ビートルズは、沈黙ムードにあったアメリカのポップス界に大きなショックを与えました。アメリカで生まれたロックン・ロールがマンネリ化し、落ち目になったとき、それを救ったのが、遠く海をへだてたイギリスの4人の青年だったことはおもしろい事実です。

1964年春「抱きしめたい」のミリオン・ヒットを放ったビートルズ、その後約1年半ほどは「恋愛」がテーマのごくありきたりの歌を歌っていましたが、1965年夏発表したLPアルバム「ヘルプ」、続くアルバム「ラバー・ソール」あたりから人生を歌った、ビートルズ自身の主義主張をとりいれた歌詞、それに新しい録音テクニックをとり入れた音などによってロックン・ロールの新しい道をさがし始めていたのです。

一方、アメリカ生まれのフォーク・ソング歌手ボブ・ディランは「風に吹かれて」「時代は変わる」などのプロテスト・ソングを次々に発表、それまでのロックン・ロールにあきた若者に、新しい型の音楽の存在を知らせると同時に、そのアジテーションに近い、刺激の強い歌詞によってロックン・ロールがもはや週末にティーンエージャーのためだけのものではなく、文学、演劇のように特定の人間の意志を他の人に伝えるコミュニケーションの一手段であることを知らしめました。

ビートルズに続いてポップス界に登場したイギリスのグループ、ローリング・ストーンズは、ボブ・ディランよりもビートルズよりも直接的に、すべてが仕組まれた社会への反発、30歳以上のおとなには理解することのできない若者の気持ち、秩序正しく作られた一般常識や道徳の破壊を激しいロックのビートと歌詞にのせて歌いまくったのです。

共産圏の若者も熱狂

こうしてニュー・ロックへの道は開かれました。より自由な、より高い思想を、より高度な録音方式を取り入れた音楽が誕生したのです。現在、ニュー・ロックということばの中には、いわゆるプレスリーの時代にはなかった新しい形のロックのすべてが含まれているようです。そして、事実、いま流行しているニュー・ロックのほとんどはプレスリー、ボブ・ディラン、ビートルズ、ローリング・ストーンズといった前にのべた流れから生まれたもの。

しかし、ひとつだけ例外があります。それはブルースとロックとが結びついたブルース・ロック、あるいは白人が演奏するブルースであることから「ホワイト・ブルース」などと呼ばれる種類の音楽です。この種の音楽はロックン・ロールがそれを構成している一分子となっていることは当然ですが、ホワイト・ブルースという名前から想像出来るように、アメリカ黒人の間で生まれたブルース音楽を白人青年たちが研究追求したことによって始まったもの。ホワイト・ブルースは人種差別の激しいアメリカよりも比較的差別の少ないイギリスでより多くの優秀プレイヤー、グループ(たとえばジョン・メイオールとブルース・ブレイカーズ、エリック・クラプトン、フリートウッド・マック、ティアーズ・アフターら)を生み出しました。

アメリカでロックン・ロールが盛んになって以来、ロック熱は世界中に広がり、共産圏の若者をも熱狂させましたが、特にイギリスではその熱狂ぶりが激しかったようです。これはロックを救ったビートルズがイギリス生まれだったこと、また、ホワイト・ブルースの探究者がイギリスにも多くいたことなどから理解いただけると思います。

録音方式に新機軸

さて、1966年夏、ビートルズが発表したLPアルバム「リボルバー」の中に「トゥモロウ・ネバー・ノウズ」という曲が収められています。アルバム自体も当時としては全く新しい感覚のものでしたが、特にこの「トゥモロウ・ネバー・ノウズ」という歌は、その歌詞の面白さと同時に、新しい音、全くざん新な録音技術を取り入れ、録音されたものとして大変な話題を呼んだものです。

ロックを演奏するのに一番多く使われている楽器はエレクトリック・ギター、俗にいうエレキ・ギター、それにエレキ・ベース、電気オルガン、ドラムスなど、圧倒的に電気楽器の使用が多いようです。電気楽器を多用した録音も、それまであったようなごくあたり前の録音テクニックで録音されていたのが従来の方式でしたが、ビートルズはこれを改め、電気楽器には電気楽器の録音が、またもっと効果的な録音方式があるのではないかと考えたわけです。多チャンネル録音、イコライザー、フィード・バックなどの録音テクニックを新しい観点からとらえ、またその後ポップスに大きな波紋を投げた東洋の、特にインド音楽の影響を多分に盛り込んだ「トゥモロウ・ネバー・ノウズ」は、その年の1966年暮れからアメリカンのサンフランシスコを中心に誕生したサイケデリック・サウンドを生むきっかけとなり、現在あるニュー・ロックの母型を作ったものということができるでしょう。

ジェファソン・エアープレーン、グレートフル・デッドらのアーチストの先導で生まれたサイケデリック・ロックは、その名の示すようにLSDやその他の麻薬と呼ばれるものを飲んだ時に起こる幻想的な状態を音にしたものといわれていますが、幻想状態はともかく、サウンド的にも全く新しい感覚のものでした。

激しいメッセージを、自分たちの不満を電気というより電子音楽として呼ぶ方がふさわしい、ポピュラー音楽としては画期的な録音方法、演奏方法で歌ったこの種の音楽はたちまちファンを増やし、次から次へと、新しい演奏スタイルのグループを生み出しました。

アドリブを多く取り入れモダン・ジャズと結びついたジャズ・ロック、あくまでもロックン・ロールのリズムをベースに電気楽器を多用したエレクトリック・ロックと呼ばれるもの、歌詞に重点を置いて歌うメッセージ・ロック、そしてさきほど少し触れたブルースを追及するブルース・ロック、その他クラシックと結びついたもの、ブルースもクラシックもジャズも全部一緒にしたようなロックといろいろな型のロックが存在します。現在、われわれはこれらをまとめて「ニュー・ロック」と呼んでいるわけです。ですから一口で「ニュー・ロック」といってもその型は、全く複雑、たくさんの種類の音楽がまじりあったもの、また、それは社会情勢と無関係ではないのです。

(1969年7号掲載)