FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集

ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!

TOPICS - 1986※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。

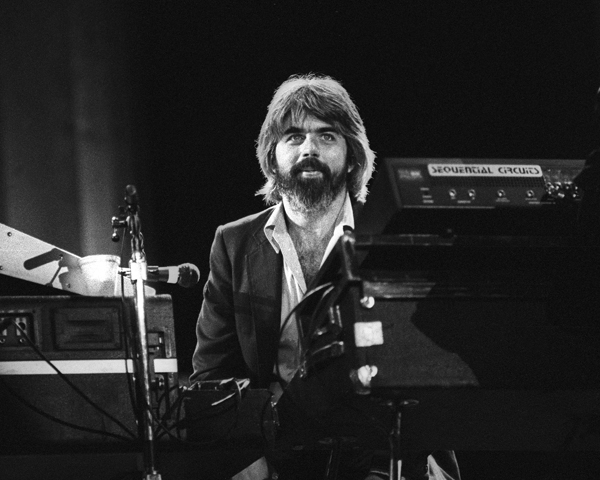

マイケル・マクドナルド 静かなる男の軌跡

増渕英紀

No.4

Photo: Redferns

アメリカン・ロックシーンの中にあって、最もコンテンポラリーなシンガー・ソングライター、キーボード奏者として知られるマイケル・マクドナルドが1月末に3年ぶりのニューアルバム「ノー・ルッキン・バック」を引っ下げて来日、2度めのソロ・コンサート・ツアーを行った。そこで、マイケルの来日インタビューを交じえながら、彼の音楽の足跡をたどってみた。

●R&B少年マイケル 恵まれた少年時代

マイケル・マクドナルドは、1952年2月12日ミズーリ州セントルイス生まれ。恵まれた家庭環境だったらしく、幼少のころから音楽教育を受け、音楽の道に進むに際しても両親、家族から励まされたという。そして5歳の時にはバンジョーをマスターして、ボブ・クロスビーズ・ボブキャッツのボーカリストだった父とデュエットするなど、少年時代からすでに音楽的才能を発揮していたようだ。やがて彼の興味はバンジョーからピアノへと移ったが、紋切り型の音楽教育に飽き足らなさを覚えたマイケルは独学でピアノを弾き始めた。 17歳になると、ハイ・スクールで知り合った友人とともに、"ブルー(Blue)"というR&B(リズム&ブルース)バンドを結成してリード・シンガーとして活躍、これが彼のプロ第一歩であった。この時のメンバーには新作『ノー・ルッキン・バック』に収録されている「エニー・フーリッシュ・シング」の共作者、チャック・サバテイーノがおり、二人ともR&Bに深く傾倒していたようだ。そのころのことをマイクはこう語っている。「60年代中ごろのことで、ほかの連中はアシッド・ロック・バンド(サイケデリック)を結成して活動していたけど、僕はR&Bバンドをやっていた。だけどセントルイスという土地柄は昔からR&Bが盛んだったんだ。だから、モータウンやスタックスがなかったとしたら、セントルイスがR&Bの一大マーケットになっていたに違いないよ。」そんなマイケルにとって当時最大のアイドルはレイ・チャールズだったそうな。"ブルー"はその後もセントルイスおよび中西部のクラブ・サーキットを中心に活動、マイケルはハイ・スクールを辞めて音楽活動に専念することになる。

●デビューそして、スティーリー・ダンへ

70年に入るとマイケルは単身ロサンゼルスに出て、セッション・プレイヤーとしての活動を開始した。そして72年にはリック・ジェラードのプロデュースで初のソロ・アルバム「ザット・ワズ・ゼン/The Early Recording Of Michael McDonald」をベル・レコードでレコーディングしている。また、その間にセッション・プレイヤーとしてジャック・ジョーンズやデヴィット・キャシディのレコーディングに参加。マイケルは、このセッション時代にドナルド・フェイゲンやウォルター・ベッカーらと知り合い、74年にはキーボード奏者としてスティーリー・ダンに正式メンバーとして加入することになったのだった。

マイケルが参加したころのスティーリー・ダンはちょうど第3期にあたり、メンバーは ドナルド・フェイゲン、ウォルター・ベッカー、デニー・ダイアス、ジェフ・ポカロ、ジム・ホッダー、ロイス・ジョーンズ、ジェフ・バクスター、それにマイケルを加えた8人編成で、3作目の『プリッツェル・ロジック』リリース後の全英、全米ツアーに同行している。

ツアー終了後、スティーリー・ダンは再びメンバー・チェンジを行い、ジム・ホッダー、ロイス・ジョーンズ、ジェフ・バクスターの3人が抜けて5人編成となる(第4期)。そしてスティーリー・ダンは4作目のアルバム『嘘つきケティ/Katy Lied』をレコーディング。この4作目は75年4月にリリースされたが、マイケルはほぼ時を同じくしてスティーリー・ダンを脱退、新たにドゥービー・ブラザーズのメンバーとして迎えられるのである。

●ドゥービーに加入、バンドの色を塗り替える。

マイケルのドゥービー入りのきっかけは、スティーリー・ダン時代の同僚で一足先にドゥービーのメンバーとして活躍していたジェフ・バクスターからの誘いだった。ドゥービーはリーダー格のトム・ジョンストンが病気で倒れたために代わりのメンバーを探している最中で、マイケルはジェフの要請で、すぐにニューオリンズに飛んだ。そして全米ツアーを控えてリハーサル中のドゥービーと合流、2日間のリハーサルの後にルイジアナ州立大学アッセンブリー・センター(キャパシティ18,000人)のステージに立った。

結果は大成功に終わり、マイケルはドゥービー・ブラザーズの正式メンバーとなったのである。それにしてもわずか2日間のリハーサルーで全米ツアーに同行し、ツアーを成功に導いたというのだから、今さらながらマイケルの音楽的センスと勘のよさには感服するばかりだ。

ところでマイケルの加入はドゥービー・プラザーズに大きな音楽的変化をもたらした。それまでのドゥービーといえば、トム・ジョンストンとパット・シモンズのツイン・ギター、あるいはジェフ・バクスター加入後のトリプル・ギターを主体としたギター・サウンドと持ち前のノリのよさで押しまくるロックン・ロール・バンドだったと言っていい。そして意外なことにゲストにキーボード奏者を迎えたことはあっても、キーボード奏者の正式メンバーはかつて一人もいなかったのである。いずれにしろ、マイケルの加入とドゥービーの音楽的変化は切っても切れないものであったことは間違いない。果たして、マイケルの加入後の初アルバム『ドゥービー・ストリート/Takin' It To The Streets(76年3月)では、ギター・サウンド中心のロックン・ロール・バンドから、マイケルのキーボードをフィーチャーしたR&B、ジャズ・ファンク色の濃い都会的で洗練されたスタイルへと大きな変化を見せたのである。

特にリズム・アレンジに凝った高度な即興演奏が随所に繰り広げられ、マイケルのR&Bに根ざしたブルー・アンド・ソウル・スタイルのボーカルもドゥービーに新生面をもたらしたのだった。

その辺の事情をジェフ・バクスターは「ドゥービーの音楽はトムが抜けてから大きく変わったよ。オレはもともとジャズも大好きでね、だから少々変わった面白い試みをしてみたかったのさ。そこである日、マイクに電話してバンドに入ってみないかって誘ったわけさ。マイクが適任だと思ったからね」と説明する。

一方、マイケルは当時を振り返って「僕が加入する以前のドゥービーはギター・サウンドを前面に押し出していた。僕はキーボード奏者だから、最初はどうすればドゥービーのサウンドに合ったアレンジができるのか悩んだよ。難しいと思ったけど、R&Bやジャズなどスタイルの異なった音楽的要素をもっと積極的に取り入れるべきだと主張したんだ。そしてできる限りメロディアスな曲を書くことに自分自身トライしてみたのさ。レコード会社や周囲は、本当にそんなにサウンドを変えちゃってだいじょうぶなのか、と盛んに心配するし、僕白身も多少の不安は感じたよ。でも、いざ蓋を開けてみたらファンがついてきてくれたし、最終的にはレコード会社も納得してくれた、よかったよ」と語る。

実際、新生ドゥービー・プラザーズによるアルバム『ドゥービー・ストリート/Takin' It To The Streets』からは3枚のシングル・ヒット(「ドゥービー・ストリート」76年6月13位、運命の轍」76年8月87位、「イット・キップス・ユー・ランニン」77年1月37位)が生まれ、ファンのドゥービー離れは起こらなかった。なお、76年には最初のベスト・アルバム『ベスト・オブ・ザ・ドゥービーズ』がリリースされ、こちらも大ヒットを記録している。

翌77年1月には病気で戦列を離れていたトム・ジョンストンが正式にグループを脱退、ちょうどニュー・アルバムのレコーディング中であったが、レコーディング゙はそのまま残りのメンバーの手によって続行された。そして同年7月、アルバム『運命の掟/Livin'On The Fault Line』を発表、前作の路線をさらに推し進めた内容で、マイケルがグループの中心的存在であることはだれの目から見ても明らかになったのである。

続いて78年12月にはアルバム『ミニット・バイ・ミニット』をリリース。このアルバムからは『ホワット・ア・プール・ビリーブス』(1位)、「ミニット・ パイ・ミニット」(14位) の大ヒットが生まれ、後期ドゥービーの代表傑作と呼ぶにふさわしい完成度の高さを誇った作品だった。

また、「ホワット・ア・フール・ビリーブス」はケニー・ロギンスとマイケルの共作曲で、ケニー自身もアルバム『ナイトウォッチ』に収録しているほかアレサ・フランクリンをはじめ多くのカバー・バージョンを生み出している。

翌79年2月、76年1月に続き2度目の来日公演を行ったが、4月にはジョン・ハートマンとジェフ・バクスターの二人がグループを正式脱退、この時点でオリジナル・メンバーはパット・シモンズー人だけとなった。しかし、5月にコーネリアス・パンパス(サックス、キーボード、フルート)、チェット・マクラッケン(ドラムス、パーカッション)、ジョン・マクフィー(ギター、フィドルほか)の3人を新たに加えて7人編成で再スタート。そして80年2月、79年度グラミー賞が発表され、ドゥービーはレコード・オブ・ジ・イヤーで『ホワット・ア・プール・ビリーブス』、ソング・オブ・ジ・イヤーでマイケル・マクドナルド(『ホワット・ア・プール・ビリーブス』に対して)など4部門を独占、ここにマイケルの名声と評価は極まったと言っていいだろう。

やがて80年9月には新編成による新作『ワン・ステップ・クローサー』をリリース、ほぼリリースと同時にタイラン・ポーターが脱退し、代わってトップ・セッション・ベーシストのウイリー・ウィークスが加入。その後、準メンバーだったパーカッショニストのボビー・ラカインド(矢沢永吉のプロデューサーとしても知られる)も正式メンバーに加わって8人の大型編成となっている。

しかし、82年になるとドゥービー・ブラザーズはグループの解散を表明、解散に伴う"フェアウェル・ツアー"を行うと発表した。ツアーは7月30日のバージニアを皮切りに全米77か所、計24回公演で行われ、9月10、11日の地元サンフランシスコ近郊のバークレー・グリーク・シアターのファイナル・コンサートで有終の美を飾って惜しまれながら幕を閉じたのである。中でもグリーク・シアターでのファイナル・コンサートにはトム・ジョンストンをはじめ、タイラン・ポーター、マイケル・ホザック、ジョン・ハートマンらのOBも加わり最高の盛り上がりを見せた。

一方、マイケルは82年9月にソロ・アルバム『思慕(ワン・ウェイ・ハート)/If That's What It takes』を発表、アルバム・チャートの6位まで上がる大ヒットを記録、シングル・カットされた「アイ・キープ・フォーゲッティン」も4位を記録している。また、私生活では83年春にシンガー・ソングライターのエイミー・ホランドと結婚し、現在ロスを離れてサンタ・バーバラに住んでいる。

●マイケルの作品を歌っているアーティスト

ケニー・ロギンス、マリア・マルダー、ローレン・ウッド、カーリー・サイモン、アレサ・フランクリン、クインシー・ジョーンズ、ニコレット・ラーソン、パブロ・クルーズ、ミリー・ジャクソン

●ドゥービー解散の真相

それでは、ここで当時さまざまな憶測を呼んだドゥービー解散の真相について、マイケル自身に語ってもらうことにしよう。「正直言ってドゥービー解散の理由は、それまでバンドのみんなでコントロールしてきたものができなくなったからなんだ。一つにはドゥービーというグループ自体がいつの間にかビッグになってしまったために、金銭的にも規模が大きくなって政治力や力関係によって動かされるようになったってことかな。何事もメンバーのところへ決断権がくるのは一番最後になっちゃって、そのころにはもう周囲がさまざまな手を打っていてすっかりお膳立ができちゃってるっていったたぐいさ。決断権はあっても選択の余地がないようなね。本来メンバーによってコントロールされるべきはずのものが、メンバーの手を離れてしまっていたんだ。それじゃ話が違う、これは早いとこ辞めないとドゥービー(アメリカのスラングでマリファナタバコの意味、フリークなニュアンスを持っている)の名がすたる!ってみんなが感じたわけさ。それで解散したんだ。だからメンバー同士は今でも仲がいいし、付き合いもあるよ。再結成?絶対ないとはいわないけど、ベネフィットとかスペシャル・イベントなら可能性はあるだろうね。でも、パーマネントなグループとしてはありえないと思うよ。」

すでに解散して3年半余り。いまさら解散の真相を隠す必然性もないはずだから、どうやらあまりにも巨大化し過ぎたロック・ビジネスのシステムによって、知らぬ間にがんじがらめにされてしまったということが原因のようだ。そして、アーティスト側の最後の切り札が解散だったに違いない。恐るべきかな管理主義、ロックの世界にもジワジワと管理主義が浸透しつつあるようだ。

●生の音を大切にしたい。

ところで、マイケルといえばドゥービーにシンセ・サウンドを持ちこんだ人だが、その本人が最近は多少疑問を感じ始めているようで、反省を込めて面白いことを語ってくれた。「70年代に飛躍的な進歩をとげた技術革新には長所もあるけど、短所もある。というよりは進捗の課程で必ず何かを失ってしまうことに気づいたんだ。たしかに進捗はレコーディングにおいても、ライブにおいても、ミュージシャンの可能性を広げたいという意味ではよかったけどね。だれでも一度は試してみたい、試してみないと分からないということもあって、70年代初めから中ごろにかけてはだれもが盛んにマシーンを遣いたがった。実際、僕もドゥービーにシンセ・サウンドを持ちこんだんだから・・・。10年以上前のことだけど、クラブで演る時にはメンバー全員がお互いの顔を見ながらタイミングを合わせて演奏していたことを思い出す。今はドラム・マシーンにシークエンサー(波長を一定に保つ機械)だね。今回のステージではシークエンサーやクロック(ドンカマ)を使わない曲もあるけど、10年前の感覚がなくなってきているのが残念だし、さびしいね。お互いに顔を見合せてタイミングを合わせるのは大変だけど、それでもあのころの方がよかった。でも、現実問題は僕自身演奏する時クロックに合わせて演奏するし、ほかのメンバーも同様、われながら寂しいんだ。若いミュージシャンたちがクロックや機械に合わせて演ることを先に覚えてしまって、いざライブでドラマーやベーシストと一緒に演った時、ライブのリズム・セクションが完全にタイムをキープしてくれないことに苛立ちを覚えてしまう。そんなシーンを見ていると、それは違う!人間的な不完全なところ、人間らしい小さなミスがライブのいい所なんだと言いたくなるんだ。今回は僕のレコーディングでも、結局一番時間がかかったのはシンセだった。始めはシンセでアコースティックでは生み出し得ない音を作るつもりだったのに、結局は生のシンバルの音の方が全然いいし、アコースティックな響きはとてもシンセでは表現できないことに気がついたんだ。そういった意味では、もう一度生の音が見直されてもいいんじゃないか?そんな気がするんだ」と、マイケルはそう言いながらも、むしろ自分自身にいい聞かせるように語っていた姿が印象的だった。

●友人ケニー・ロギンス、最愛の妻エイミー

ケニー・ロギンスとの共作に触れると、「同じサンタバーバラに住んでいるし、近所づき合いって感じでお互いの為に書いて、お互いにアルバムに入れたりしちゃう。」と雄弁に語るが、エイミーとの共作に触れると、とたんに両手で顔を隠して「僕はほとんど出来上がった作品にちょっと手伝って完成させるだけだよ」といってしきりに照れる。評判通り、真面目でシャイな心優しいロッカーなのである。

●スティーリー・ダン、ドゥービー・ブラザーズそしてソロへ

『嘘つきケティ』スティーリー・ダン

マイケルが正式メンバーとして加入したスティーリー・ダンの四作目。ウイルトン・フェンダー、フィル・ウッズらが参加しており、ソウル・ジャズ色の濃い内容のアルバム。B-④ではマイケルの特徴的なコーラスも聴ける(75年)。

『幻想の摩天楼』スティーリー・ダン

これまでは、どちらかといえばメロウなサウンド主体だったスティーリー・ダンにしては珍しくパワフルでハードなサウンドが特色。この時点でマイケルはドゥービーにいたが、レコーディングにはゲストとして参加している。(76年)

『ドゥービー・ストリート』ドゥービー・ブラザーズ

ドゥービー・ブラザーズの音楽的ターニング・ポイントとなったアルバム。新旧のドゥービー・サウンドが共存しているというのがミソ。トム・ジョンストンのボーカルが一曲だけ収められている。(76年3月)

『運命の掟』ドゥービー・ブラザーズ

マイケル主導の大勢が固まったドゥービーの通算7作目。ビッグ・ヒットこそ生まれなかったが、アルバムとしてはトータルな魅力にあふれている。モータウン・サウンドを今日的にしたような歯切れのよいサウンドが魅力。(77年7月)

『ミニット・バイ・ミニット』ドゥービー・ブラザーズ

マイケルの最高傑作といわれる「ホワット・ア・フール・ビリーブス」と「ミニット・バイ・ミニット」をフィーチャーした後期ドゥービーの代表作。キーボード主体のリズム・アレンジに絶妙のものがある。(78年12月)

『ワン・ステップ・クローサー』ドゥービー・ブラザーズ

スタジオ録音盤としてはこれがドゥービー最後のアルバムとなった。新加入のコーネリアス・バンパスのサックスをフィーチャーしたサウンドはより黒っぽさを増し、しかも極めてポップな音作りになっているのが特徴。(80年9月)

『フェアウェル・ツアー』ドゥービー・ブラザーズ

82年7月から9月にかけて行われたドゥービーの”フェアウェル・ツアー”を収録したライブ2枚組。新旧ドゥービーのメンバーがそろい新旧サウンドの対照が聴きもの。ライブとレコードの違いも明確。(80年9月)

『思慕(ワン・ウェイ・ハート)』

スティーヴ・ルカサー、エドガー・ウィンター、トム・スコットなど多彩なゲスト陣を向かえてのマイケルのソロ第一弾。(72年の『ザット・ワズ・ゼン』を含めると2作目)大ヒット作の「アイ・キープ・フォーゲッティン」収録。(82年8月)

『ノー・ルッキン・バック』

ジョー・ウォルシュ、ランディ・グッドラムらをゲストに迎えてレコーディングされたマイケルのソロ第2弾。前作とは対照的にシンプルで整然とした音作りを繰り広げ、マイケルのボーカルが冴えに冴えている。(85年8月)

『南から来た男』クリストファー・クロス

マイケルがハイ・トーンなボーカルとメロディ・メーカーとしての才能をベタ褒めしたというクリストファー・クロスのデビュー作。メロディ作り、リズム・アレンジなどはマイケルに通じるものが感じられる。(83年12月)

(増渕英紀)

ティアーズ・フォー・フィアーズ ビデオディスク「ルール・ザ・ワールド」が大評判

日本の「夜のヒットスタジオ」出演時の舞台裏が…

No.1

「ルール・ザ・ワールド」「シャウト」「ヘッド・オーバー・ヒールズ」と立て続けに大ヒットを飛ばし絶好調のティアーズ・フォー・フィアーズ。彼らのビデオディスク「ルール・ザ・ワールド」が、いまちまたで大評判だ。というのも、このビデオ、最新のコンサート、ビデオクリップ、それに各国で行ったインタビューから構成されているのだが、その一部に日本の「夜のヒットスタジオ」出演時の舞台裏が収められているため。本番前のてんてこ舞いの間も、地元ロンドンからの衛星中継という気楽さからか、メンバーは実にリラックスしたもの。「番組のスポンサーがホンダなんで、『シャウト』をやめてほかの曲にしろって言ってきたよ。スズキが『シャウト』をCMのイメージ・ソングとして使ってるからね」(ローランド)なんてことをポロリと暴露しちゃったりして。結局「シャウト」を歌ったのだが、テレビ局ではこの一件で大騒ぎになったらしい。ま、そんな生々しい部分はさておいても、興味深いインタビューがいっぱい収められているこのビデオは一見の価値あり。10月までの全米ツアーを終えて、次のアルバムまで2年間のオフをとるといううわさがある彼ら。たっぷり時間をかけた2枚目のアルバムが素晴らしい出来だっただけに、今回はビデオでも見ながら待つのも悪くない。

(共同)

かつてのブラック・パワーの時代は終わった― ニュー・ブラック・パワー時代

大野祥之

No.5

Photo: Getty Images

Photo: Getty Images

今年4月までのチャートを振り返ってみて、オヤッ!と思う。「このブラック・ミュージシャンたちの勢いはなんだ!?」今やブラック・チャートだけの独自性は薄れ、R&B、ソウル、そしてR&Rを生み出したブラックは、今やチャートをも制覇しつつある。

86年5月、オーティス・レディングやサム・クックがやけに新鮮に聴こえる。それは現代ブラック・ミュージシャンたちのルーツだからだろうか。そのルーツと彼らを培ってきた土壌を確認しながら、現代ブラック・ミュージシャンたちの動向を追う。

それは、なんとあっけないものだったのだろう・・・。67年12月10日、いや、正確に言えば12月12日の朝刊だった。小さな囲み記事で、オーティス・レディングがツアー中に、飛行機事故で死亡した事が報じられていた。

その一ヶ月後、胸がかきむしられるような、悲しいメロディ・ラインと、消え入りそうな口笛に、全世界は包まれた。26歳で他界した不世出のソウル・マン、オーティス・レディングの遺作となってしまった名バラード、それが「ドック・オブ・ザ・ベイ」だった。

故郷のジョージアを離れ、サンフランシスコ湾の岩壁に腰を降ろし、水墨画のような淡いタッチで描かれていた。それゆえに、聴く者の心を震わせた名曲・・・。

●86年世界をリードするブラック・ミュージシャン

あれから12年後の79年。再びこの曲に出逢った。しかも、思いもかけないシンガーのシングル盤だった。

サミー・ヘイガー。ヴァン・ヘイレンに参加して話題になっている彼が、オーティスのレコードでもギターを弾いていたスティーヴ・クロッパーやアルヴィン・ライラーとともにレコーディングしたシングルだった。しかも、ジャケットにはサンフランシスコ湾の岩壁に座り込んでいるサミー自身が写っていた。

ともすると、ハード・ロック一筋と思われがちなサミー・ヘイガーだが、「ドック・オブ・ザ・ベイ」を歌う彼の声にはオーティス・レディングへの限りない敬幕の念が感じられた。

そして今、86年の現代。ウィルソン・ピケットやオーティス・レディング、サム・クック、サム・デイヴといった60年代のソウル・マンたちが打ち立てたブラック・ミュージックが、世界の音楽シーンをリードしている。

特に80年代に入ってからは、マイケル・ジャクソンが『オフ・ザ・ウォール』、それに続く超傑作アルバム『スリラー』を全世界に向けて叩きつけたことによって、ブラック・ミュージックが、一般的なレベルで社会現象化するきっかけになったように感じられる。

マイケル・ジャクソンがブームとして持ち上げられる一方で、シックのナイル・ロジャースとバーナード・エドワースが、デヴィッド・ボウイの『レッツ・ダンス』をプロデュース。

プリンスが着実に人気を得て、映画「パープル・レイン」によって、その才能を全世界に認めさせるなど、ブラック・ミュージックを支えるミュージシャンたちの活躍が目立っている。

今年に入ってからの全米チャートをチェックしても、昨年12月には映画「ビバリーヒルズ・コップ」の主演で大人気のエディ・マーフィが歌った「パーティ・オール・ザ・タイム」やシャーデーの『プロミス』、ビリー・オーシャンが歌う映画の『ナイルの宝石』のテーマソングである『ゲット・タフ』。それに「すべてをあなたに」に続いて全米チャートのトップを獲得し「恋は手さぐり」で人気を不動のものにしたホイットニー・ヒューストンなどが、次々と1位を獲得している。

ブルース・スプリングスティーンの『ボーン・イン・ザ・USA』にはじまり、ヒューイ・ルイス&ニュース、ジョン・クーガー・メレンキャプなどが広げたアメリカン・ハートネスの心意気は、Mr.ミスターやスターシップ、ハートなどの活躍のおかげで、まだまだ衰えを見せていない。だが、そういったアメリカン・ハートネスと並行して、今ブラック・ミュージックが、60年代以上に熱い視線を浴びているのだ。

●再評価はミュージシャンたちからはじまった。

80年代の最先端に生きるこういったブラック・ミュージックが注目を集めるとともに、60年代ソウル・マンたちの再認識も、ここにきてかなりなされている。 少し前の話になるが、フイル・コリンズが、ダイアナ・ロス&シュープリームスの「恋はあせらず」をリメイクしてヒットさせたり、バナナラマがベルベッツの「リアリー・セイイング・サムシング」を取り上げたりしたことは、まだ記憶に新しいし、アルバム『プライベート・ダンサー』で、ティナ・ターナーが見事なカムバックをなし遂げたことにしても、かつてアイク&ティナ・ターナーとして活躍していたころの彼女を覚えていた人が多かったことが、成功につながる第一歩であった。 また、カルチャー・クラブが音楽的なベースに、かつてのモータウン・サウンドを意識していたり、ホール&オーツがテンプテーションズのボーカリストだったエディ・ケンドリックスとデヴィッド・ラフィンをゲストに、再オープンされたアポロ・シアターのこけら落としに出演して、テンプテーションズのメドレーを演奏。ライブ・エイドでも、このセッションを再現して、ひときわ大きな拍手を巻き起こしていたものだ。 どちらかといえば、モータウン・サウンドの見直しに近かったこういう動きに加えて、サム・クックが他界してから20年もたった昨年には、彼の未発表ライブ・テープが発見されて、『サム・クック・ライブ/ハーレム・スクエア・クラブ1963』というアルバムとして発売されている。この動きに呼応してか、日本のワーナー・パイオニアでも、オーティス・レディング、サム&デイヴ、アレサ・フランクリン、ウィルソン・ピケットが、60年代にアトランティック・レコードから発表した作品を集め、それぞれのベスト・アルバムを『アトランティック・ザ・ベスト・オブ・R&Bコレクション」というシリーズで発売している。 シャーデーやビリー・オーシャンといったロンドン系のブラック・ミュージック、マイケル・・ジャクソンやプリンス、ホイットニー・ヒューストンといったアメリカ派のミージシャンたちが、80年代のサウンドを確立しようと努力している一方で、ブラック・ミュージックのルーツに対しても、再び評価が高まっているのだ。

●USA・フォー・アフリカもう一つの見方

さて、ここで85年最大の話題であり、音楽が社会に影響を与えることを証明した「USA・フォー・アフリカ」を振り返ってみよう。「バンド・エイド」を提唱して、それをイギリスとで実行に移したボブ・ゲルドフはアイルランド人で、参加したミュージシャンも白人が多かった。それに対して、USA・フォー・アフリカで主導権を握っていたのは、マイケル・ジャクソンであり、スティーヴィー・ワンダーであり、ライオネル・リッチーといったブラック・ミュージシャンたちだった。確かに、彼らのルーツをたどってみれば、アフリカ大陸が出てくるし、そのアフリカを救うために集まったというのもうなづける。しかし、ただそれだけの名目で彼らほどのミュージシャンが集まったのには、もう一つの見方がある。つまり、マイケルにしてもスティーヴィーにしても、ライオネル・リッチー、ダイアナ・ロスも、モータウン・レコードの同窓生であるというのも連帯感だ。モータウン・レコードは、今は亡きベリー・ゴーディJr.が59年に創立したレコード会社で、タムラ、モータウン、ゴーディの3つのレーベルを主軸にして、60~70年代にブラック・ミュージックから、ポップスへのアプローチを展開した独特のカラーを持つレコード会社だ。モータウンのアーティストというと、スモーキー・ロビンソン&ミラクルズ、テンプテーションズ、ダイアナ・ロス&シュープリームス、ジャクソン・ファイブ、スティーヴィー・ワンダー、マーヴィン・ゲイ、コモドアーズ、フォー・トップスなどが有名だ。最近では、「リズム・オブ・ザ・ナイト」をヒットさせたデバージや、リック・ジェームス、メリー・ジェーン・ガールズ、ロックウェルなどの活躍で、相変わらずブラック・ミュージックの最高峰としてのレーベル・カラーを持ち続けている。

60~70年代にかかえて、現在のブラック・ミュージックの原型を作りあげたモータウン・レコードと、そこに所属していたミュージシャンたちの持つ共通意識が、USA・フォー・アフリカを実現に導いたことは、確かといえるだろう。このモータウンに先がけて、50、60年代のソウル/R&Bブームを支えていたのが、アトランティック・レコードだ。最近でこそ、ハード・ロックやアメリカン・ポップ・サウンドのビッグ・ネームとして知られるアトランティックは、ベン・E・キングが在籍していたドリフターズやレイ・チャールズ、コースターズ、ルース・ブラウン、プロフェッサー・ロングヘア、ウィルソン・ピケット、オーティス・レディング、サム&デイヴといったミュージシャンを擁し、ソウル/R&B/ドゥー・ワップといったサウンドを定着させている。

つまり、アトランティック・レコードが築いたブラック・ミュージックを、ポップ・ソングの次元に推し進めて、70年代のソウル/ブラック・コテンポラリーのブームに結び付けたのが、モータウンだったといえるだろう。50年代から現在につながるブラック・ミュージックの進化が、ここにきて一気に大きく花開いた。だが、現在のブラック・ミュージック・シーンを総体的に見た場合、かつての流れのような単純明解ものではないことに気が付くはずだ。

●80年代、多様化するブラック・ミュージック・シーン

ここ数年のブラック・ミュージック・シーンは、ジミー・クリフなどに代表されるレゲエ・ミュージシャンや、フェラ・クティやアフリカ・バンバータなどの民族音楽系のミュージシャンといったソウル系以外のミュージシャンの活躍も目立ってきているし、70年代のフュージョン以降、ジョージ・ベンソンやアル・ジャロウ等の活躍により、ジャズ的なアプローチなども入り混じって、ひと口にブラック・ミュージックといっても、あまりにも幅広く、奥の深いジャンルになっている。だが、そういったことを別に考え、あくまでも一般的な見方をするならば、現在のブラック・ミュージックは、明らかにいくつかの派に分かれて、それぞれが新しいスタイルを追求しているのだ。

まず、マイケル・ジャクソンをリーダーとするジャクソン・ファミリーがいる。ラトーヤ・ジャクソン、ジャネット・ジャクソン、それからジャーメイン・ジャクソンなど、ジャクソン・ファミリーの活躍は、今やブラック・ミュージックの主流として、大きな期待と注目を集めている。65年に結成され、69年にデビューしたジャクソン・ファイブが、モータウン時代に培った交友関係は、スティーヴィー・ワンダーやダイアナ・ロスといった大物の影響力も持ち合わせ、ブラック・ミュージックの流れを左右するほどの存在といえるだろう。特にジャクソン・ファイブのデビューに力を貸したダイアナ・ロスとジャクソン・ファミリーとの交際は、親密すぎるほどのものがある。

●リック・ジェームスに要注意!

このジャクソン・ファミリーに対抗する勢力が、プリンス・ファミリーだが、その前にジャクソン・ファイブやスティーヴィー・ワンダーと同じく、モータウン・レコードに所属して、その中で独自の世界を築いているのがリック・ジェームスだ。ファンカデリックなロジャーなどが注目され、P-ファンクという旗のもとに、強烈なファンク・ビートを打ち出した80~81年。P-ファンクとは少し違った過激なファンク・ベースを売り物に、ブラック・ミュージック・シーンで頭角を現し、"パンク・ファンク"と呼ばれたのが、リック・ジェームスだ。78年にアルバム『ユー・アンド・アイ』でデビューして以来、85年の『グロウ』まで、8枚のオリジナル・アルバムと、1枚のベスト・アルバムを発表しているリック・ジェームスに、今年は注目が集まることが予想される。エディ・マーフィの「パーティ・オール・ザ・タイム」のビデオを見たことがある人ならば、スタジオのミキシング・コンソールの前で踊っているブロンドの長髪の男が印象に残ったことだろう。彼がリック・ジェームスであり、エディ・マーフィのプロデュースを担当しているのだ。確かにエディ・マーフィのタレントとしての人気は素晴らしいものがあるが、それだけで全米1位を獲得することはできない。リック・ジェームスが音楽的な部分を、しっかりと固めたからこそ、「パーティ・オール・ザ・タイム」は、あれだけの支持を集めることができたのだ。エディとリックの関係は、なかなか深くて、「ビバリーヒルズ・コップ」の中でも、リック・ジェームスの「キャント・ストップ」が使われていたものだ。この曲はおもしろいことに、『ビバリーヒルズ・コップ』のサントラ盤で、初回プレスされたレコードには収録されたのだが、その後何らかの事情があったらしく、再プレス分からは外されている。もちろん、日本国内で発売された『ビバリーヒルズ・コップ』にも収録されていない。

さて話が横にそれてしまったが、エディ・マーフィのプロデュースをしたことで、リック・ジェームスの知名度も上がってきた。しかし、エディ・マーフィ以前にも、メリー・ジェーン・ガールズやストーン・シティ・バンドなどをプロデュースし、プロセス&ドゥ・ラグスとかバル&ザ・ボーウズという若手のバンドを育てるなど、自分自身の活動以外のプロデュース・ワークを精力的に行っているのだ。そういった活動をみても、ジャクソン・ファミリーやプリンス・ファミリーと並ぶ勢力を、今年から来年にかけて見せてくれるに違いない。79年にセカンド・アルバム『愛のペガサス』を発表したプリンスが、80年にリック・ジェームスの前座でツアーしたことは有名だが、その時にリック・ジェームスが温めていたメリー・ジェーン・ガールズの構想を、プリンスが耳にしてヴァニティー6(現在のアポロニア6)をデビューさせたという説もある。

●台風の目 プリンス・ファミリー

そのプリンスに目を移してみると、シーラ・E、ファミリー(元タイム)、アポロニア6といった古くからのファミリーのメンバーに加えて、『アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ』のリリースをきっかけにして、ペイズリー・パークという自分自身のレーベルを設立。シーラ・Eやファミリーに続いて、新人のマザラティを世に送り出してきた。これまでのプリンス・ファミリーは、プロデュースにプリンスがかかわった場合などは、「The Starr★Company」としてクレジットすることが多かった。シーラ・Eのデビュー作である『グラマラス・ライフ』のジャケットにも、そうクレジットされている。このマザラティの場合には、プリンス&リボリューションのベーシスト、ブラウン・マークがプロデュースを担当している。現在のところ、プリンス・ファミリーはこのマザラティを加えて、リボリューション、シーラ・E、ファミリーを中核に、ガッチリ固まっているが、プリンス・ファミリーを離れたヴァニティ(元ヴァニティ6)、モーリス・デイ(元タイム)、ジェシー・ジョンソン(元タイム)、ハイスクール時代からプリンスの親友だったというアンドレ・シモーンなども、それぞれがプリンスから受けた影響を消化して、自分自身のサウンドを作っている。特に、ジェシー・ジョンソンは、ジャネット・ジャクソンのセカンド・アルバムに収録された2曲をプロデュースし、今後もプロデュース活動を続けるようだ。こうして見てみると、脱退組をも含めて、プリンス・ファミリーが大きく広がりつつあることが理解できるはずだ。ファミリーのボスであるプリンスも、8枚目のアルバム『パレード』が好調な出足をみせているし、シングル・カットされた「キッス」もNo.1を獲得。ついで「パープル・レイン」に続く2作目の映画「アンダー・ザ・チェリー・ムーン」も、夏には公開されるなど、話題は尽きず、まさに、時代の申し子といった存在といえそうだ。

ジャクソン・ファミリーを中心に、ライオネル・リッチーやスティーヴィー・ワンダー、ダイアナ・ロスたちが、いわば“モータウンの同期生”的なつながりと、モータウンに根付いたポップなブラック・ミュージックを送りだしているのに対して、そのライバルであるプリンス・ファミリーはブラック・ミュージックにロックを取り入れたり、実験的なアプローチを試みながらも、ファンクをベースにしたサウンドを作りだしている。そして、プリンスのライバルであるリック・ジェームスは、その両者の持つアプローチを取り入れたうえで、ブラック・ミュージックの新しい可能性を追求しているのだ。この3つのファミリーを中心に展開しているブラック・ミュージック・シーンの中で、シックのナイル・ロジャースとバーナード・ピータースが繰り広げるNY風なアプローチや、ビリー・オーシャンやシャーデーなどのイギリス出身のブラック・ミュージシャンによるロンドン・ブラック・サウンド、そして、アレサ・フランクリンやチャカ・カーン、ディオンヌ・ワーウィックといったベテラン・シンガー陣、ディオンヌ・ワーウィックの姪であるホイットニー・ヒューストンなどが、それぞれの音楽性を展開している。

とてもおもしろいことに、70年代の一時期スライ&ファミリー・ストーンなどが、“ブラック・ビューティ”を合言葉にして、黒人である自分たちを主張し、アフロ・ヘアーを振りたてた時代ではなく、黒人と白人の偏見がなくなったかのようにみえる現代でも、ヒット・チャートに進出して、高い人気を獲得するブラック・ミュージシャンは、マイケル・ジャクソンにしても、プリンスにしても、ホイットニー・ヒューストンやシャーデー、シーラ・Eなど、いわゆる“美形”ばかりなのだ。マイケル・ジャクソンの『スリラー』が成功して以来、サウンドだけでなく、見た目の美しさや、ダンス、ショー・アップしたステージなどが、より重要視されている。昨年来日したシーラ・Eのステージなどは、芸術の域にまで達していたといっていい。その点でも、ただステージに登り、これまでと変わらぬステージングでコンサートを行う多くの白人ミュージシャンよりも、プロ意識、ショーマン・シップを前面に押し出したブラック・ミュージシャンの方に高い人気が高まるのは当然のことといえるだろう。

●進歩し続けるブラック・パワー

今、まさにブラック・ミュージック・シーンは総開花しようとしているのだ。86年前半のブラック・ミュージックを、ちょっとチェックしただけで、そのことが分かってもらえたのではないだろうか。マイケル・ジャクソンの新作がもうすぐ完成するというウワサもある。86年が終わった時に、このシーンから誕生するスーパー・スターたちの豪華な饗宴によって、また一つブラック・ミュージックが進歩していく姿をたのしみにしていよう。

(大野祥之)

VAN HALEN ON “VIRGIN” TOUR!! YOU REALLY GOT THE WORLD

レポート&インタビュー/清重宗久

No.14

Photo: Redferns

Photo: Redferns

デヴィッド・リー・ロスに代わり、サミー・ヘイガーをリード・ヴォーカルとして迎えたスーパーグループ〝ヴァン・へイレン〟が、ニュー・アルバムのリリースと同時に全米ツアーを開始した。11月まで続くといわれるこのツアー、スタッフとメンバー全員がバスで北米大陸を移動する。「バスの中だとゆっくり寝られるからね。気持ちの良いツアーだよ。それにレイナード・スキナードの事故もまだ頭の中に残ってるしね」。ドラマーでビッグ・ブラザーのアレックス・ヴァン・へイレンはこう語っていた。さて、そのステージの中身は……。

「11年間探し続けていたサウンドがコレなんだ」

4月29日、小雨の降るセント・ポール。街の中心部にあるセント・ポール・シビック・センターは、15,000人の観客でふくれ上がっていた。もちろん、メンバー・チェンジをした“新生”ヴァン・へイレンの初のステージを肌で感じに来た人たちだ。オープニング・アクトは何とバックマン・ターナー・オーバードライブ。彼らの巨体が気持ち良いほどヘビーでウェットなサザン・ロックをたっぷりと奏でた後、いよいよヴァン・へイレンの登場となる。ステージの上はきれいに片付けられ、もう彼らが十分に暴れ回るだけのスペースが出来上がっている。ライトの火が落ち、客席は既に総立ちの状態である。と、その時、歓声をかき消すかのようなギターのうねりでコンサートはスタートした。オープニングは「ユー・リアリー・ガット・ミー」。デヴィッド・リー・ロスの卑猥さを強調した動きはサミーには見られないが、アメリカン・ロック・スピリットの真髄ともいうべき姿が満員のアリーナを圧倒している。サミーのソロLPからの「オンリー・ワン・ウェイ・トゥー・ロック」、そしてニュー・アルバムからの「サマー・ナイツ」と続くころには、「これが新しい本物のヴァン・へイレンだぞ!」といわんばかりのボルテージにハネ上がっている。

コンサートの直前、インタビューに応じた4人のメンバーの中で、予定より30分も前にひょっこり姿を現したアレックスは、個人的にはこの「サマー・ナイツ」が(ニュー・アルバムでは)一番好きだと言っていた。「理由?この曲がサミーが参加して最初にレコーディングした曲だからさ。あのときはすごかったよ。初めてのセッションとは思えないほど気持ちがピッタリと合ってね、ワン・テイクですべて終了さ」。

なるほど4人のバランスは素晴らしい。真ん中の一番後ろのデンと腰を下ろし、タイトなリズムを刻み続けるアレックス。ステージ右にはベースのマイケル・アンソニーが骨太のベースラインを刻み、エディはあの超絶技巧をさり気なく見せつけ、そのバックの演奏に乗せてサミーが気持ち良さそうに歌いまくっている。そしてドラムセットを中心に、3人がステージ上をまるで運動会にやってきた小学生のように駆けずり回っている。4人4様にこのピッタリと合ったアンサンブルを楽しんでいるようだ。そしてニュー・アルバムからの「ゲット・アップ」、ドラム・ソロと続き、いよいよ全米No.1シングル「ホワイ・キャント・ジス・ビー・ラブ」のイントロが始まった時に、このコンサートは最初の絶頂と迎えた。ステージの上にはもう既に大勢の女性の下着が投げ込まれ、アリーナの観客は前へ前へ押し寄せている。そんな観客にステージから身を乗り出して応えるサミー、この辺りがデヴィッドと違ったところだろう。

コンサート前のインタビューの中で、このアルバムにはどれくらいの時間がかかった?という質問にエディは「まあ2カ月ってとこかな」とクールに応じたが、アレックスは「いや、僕らヴァン・へイレンが11年間探していたサウンドがこれさ。もう一つ言いたいのは、77年にヴァン・へイレンが契約する時、最初の予定ではサミーがリード・ボーカルのはずだったんだ。いろいろ難しい問題があって結局デヴィッドになったんだけど、やっとファースト・チョイスを得た―そんな感じだよ」。サミー・ヘイガーはこう語る。「エディとは昨年9月、あるコンサートの楽屋で初めて会ったんだけど、その時は軽く言葉を交わす程度だったんだ。それまでの僕はモントローズ以来ソロ活動を続けていて、気安さを感じると同時に、自分一人でスタジオのブッキングやプロデューサー探し、メンバー集めなどをしなくてはならなかったんだ。その後ニール・ショーンやマイク・シュリ―ヴとアルバムを作って(『炎の饗宴』)、バンドの楽しさを思い出しちまった。そんな矢先エディから一緒にやらないかっていう話が来たんだ。最初は躊躇したけど、彼の話を聞いて、そして彼らの演奏を聴いて、もうこれは一緒にやるしかないと思ったわけさ。今は最高の気分だね」。この発言にエディもうなずきながら、「サミーが入ったことで、アルバムの曲をもう一度ステージ用に練り直すことが出来るようになったよ」。マイケルもこんなジョークを飛ばしながらサミーを賛えた。「彼は歌もうまいんだぜ(笑)」。

「これからもどんどんロックン・ロールの世界を広げてゆくよ!」

エディのいう“柔軟さ”は、ニュー・アルバムに収録されたバラード「ラブ・ウォークス・イン」にも如実に表れている。ステージでも「ホワイ・キャント・ジス・ビー・ラブ」の後に「5150」、そしてジャック・ダニエルズのボトルをデザインしたベースを抱えてのマイケルのベース・ソロ「パナマ」、さらに「ベスト・オブ・ボース・ワールズ」とハードなナンバーが続いた後に奏でられたこのナンバーは抜群の効果を上げていた。

「随分メロディックになったってよく言われるんだけど、それは僕らが自分たちの音楽と真剣に取り組んでいることの表れだと思う。だからそう言われるととてもうれしいんだ」とこれはサミー。

ステージは「グッド・イナフ」で再びヘビーなアメリカン・ロックの世界に突入して行く。このころになると、さすがに客席からエディのギター・ソロを催促する「エディ!!エディ!!」のシュプレヒコールが飛び始める。「グッド……」を終えた後、マイケルとアレックスがステージから姿を消し、サミーがマイケルの肩をたたきながら「さあ皆様、お待ちかねの時間です。E・D・D・I・E!!」と叫んだ。その瞬間、客席から今にも天井が抜け落ちるのではないかと思われるようなものすごい大歓声が沸き起こり、それにおおいかぶさるようにしてエディのギター・ソロがスタートした。客席の約半数強はエディのルックスに魅かれる女性ファンと、明日のギター・ヒーローを夢見るギター・キッズで占められていたが、その全員がうっとりとエディの指先を見つめている。確かに“スゴイ”ギター・ソロの後、サミーの最大のヒット曲「非情のハイウェイ55号」、そして「エイント・トーク・バウト・ラブ」で一応ステージは終了。耳鳴りがするような手拍子と歓声の後、彼らは再びステージに戻り、「ジャンプ」を演奏し始めた。エディはステージ奥のシンセの前に立ち、サミーは女性客の一人を呼び寄せ肩を組みながら楽しそうに歌っている。この直後その客がエディの方へダッシュし、スタッフに連れ去られるという一幕もあったが、曲の方はそのままレッド・ツェッペリンの「ロックン・ロール」へとなだれ込み、観衆を興奮の渦にたたき込んだ果てに、ようやく2時間近いコンサートは終了した。楽屋で出会った彼らにはステージで見せたカリスマ性は微塵もなく、まるで子供のようにはしゃぎ回っている。

「場所なんて関係ないよ。僕らの演奏を聴きたいのなら、どこへでも出かけていくさ」。アレックスはニコニコしながらこう答えてくれたし、エディもポツリとこんな言葉を漏らした。「音楽はもう僕の生活そのものになっている。いつでもどこでも音楽のアイディアが湧き上がってくるんだ。このツアー中にもね。僕の書いた曲はみんな自分の子供みたいなものだから、どれが好きでどれが嫌いかなんてとても言えないよ。これからもどんどんロックン・ロールの世界を広げていくからね!」。

LPタイトルの“5150”、これはエディのホーム・スタジオの名前であると同時に、ロスの警察無線のコードで「犯罪、犯罪者」を意味するものだという。この4人がアメリカン・ロックの波の中で“犯罪”にも例えるべきサウンドを作り続けていることを、このレコードあるいはコンサートから感じ取った人々も多いと思う。彼らの希望通り、早く日本でのコンサートが実現することを願うばかりだ。

(清重宗久)

記録をぬりかえる マドンナ旋風

世界中で記録的な大ヒットを続けているアルバム『トゥルー・ブルー』

No.20

Photo: WireImage

Photo: WireImage

現在、ビルボードで4週目のNo.1を獲得し、世界中で記録的な大ヒットを続けているアルバム『トゥルー・ブルー』だが、前作『ライク・ア・バージン』がビルボードの11週目でNo.1になったのに対して、5週目でNo.1を獲得。過去、2枚のアルバムを連続No.1にした女性アーティストは、キャロル・キング、オリヴィア・ニュートン・ジョン、リンダ・ロンシュタット、ドナ・サマー、そしてマドンナの5人。No.1シングルも「ライク・ア・バージン」「マテリアル・ガール」「クレイジー・フォー・ユー」「リブ・トゥ・テル」に続いて「パパ・ドント・プリーチ」が5曲目。トップ5入りしたヒット曲は、なんと2枚のアルバムから8曲も!「トゥルー・ブルー」のシングル・リリースが10月10日で、“6曲目”のNo.1ヒットになることは確実だ。なおマドンナ主役の映画「上海サプライズ」は10月上旬に日本で公開される。

(共同)

ヒューイ・ルイスがホール・イン・ワン!

公私ともに86年を最高の年に

No.22

シングル「スタック・ウィズ・ユー」を全米チャートの1位に送り込んで、10月3日まで続いた全米ツアーでもがんばったヒューイ・ルイス&ザ・ニュース。なんといっても、シングルとアルバム『FORE!』の大ヒット、全米ツアーの大成功で、今いちばんのっているバンドが彼ら。

その上昇ムードが、プライベート・ライフでも発揮されたようで、なんとテキサスはアマリロのカントリー・クラブでゴルフを楽しんでいたヒューイ・ルイスが、ショート・ホールでホール・イン・ワンを記録した。これでヒューイ・ルイスは公私ともに86年を最高の年にしたようだ。

(共同)