FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集

ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!

TOPICS - 1993※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。

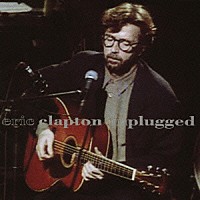

アコースティック・ブーム

MTV「アンプラグド」の商品化以来アコースティックに熱い注目が

No.1

Photo: WireImage

エリック・クラプトンの大ヒット以降、やたらアンプラグド、アコースティックという言葉が目につく。例えば大ベテランのニール・ヤングが72年に発表した『ハーベスト』の続編的アルバム『ハーベスト・ムーン』を全編アコースティックでリリースしたり、ボブ・ディランも27年ぶりのアコースティック・アルバム『グッド・アズ・アイ・ビーン・トゥー・ユー』を発表している。また、最新ニュースでは、ハートのアン&ナンシーがアコースティック・クワルテットの新プロジェクト、ラブマンジャーズでミニ・アルバムを完成させたし、エディ・マネー、マシュー・スウィート、ジーザス&メリー・チェインもアコースティックのアルバムを企画しているとか。

ブームと言えるほどになった、アコースティック旋風。第2のナタリー・コールによるスタンダード・アルバム・ブームになるかもしれない。それにしても、ちょっとやり過ぎなのでは。

(共同)

アメリカン・ロックの[究極]の表現 エクストリーム

ヘビメタ嫌いの人間も取りこむ魅力―

No.3

![アメリカン・ロックの[究極]の表現 エクストリーム](/common/special/time_machine/img/photo/1993-extreme-gettyimages.jpg)

Photo: Getty Images

「僕らエクストリームの個性はバンドのメンバー4人が、まったく別々のし好を持っていることから生まれたんじゃないかな。ツアーの途中、例えばホテルの部屋で流れている曲は、まったく脈絡のないバラバラなものだよ。僕自身はビートルズ、クイーン、レッド・ツェッペリン、エアロスミスあたりの影響がー番強いと思うけど、その他にもフランク・シナトラあたりのボーカル物にも興味があるからね」

ボーカリストのゲンリー・シェロンが言うように、エクストリームは保守的と言われるハード・ロック~ヘビー・メタル界のなかでは異色のバンドだ。その最新アルバム『スリー・サイズ・トゥー・エブリ・スートリー』は曲によってはファンキーなグループ感を全面に押し出し、彼らが単なる類型的なメタル・バンドから大きく踏み出したことを感じさせた。

昨年11月、ヨーロッパ、ツアー中の彼らの最新ステージを、ドイツのハノーバーで見たが、後半ホーン・セクションを従えて演奏された「キューピッズ・デッド」や「ゲット・ザ・ファンク・アウト」といった曲は、もはや旧態依然としたメタル・サウンドのかけらもなく、いわばコンテンポラリーなミクスチャー・ロックの域に達していた。

『確かに、ハード・ロック、特に、ヘビー・メタルというジャンルは長い間、あまり変化を必要としなかった。でも、90年代に入って例えば ニルヴァーナやパール・ジャムのように新しい世代による、新しい動きが出て来て、確実に動きつつあるよ。僕自身についてもラップやダンス・ミュージックは大好きだし、そういうアーティストのアルバムをプロデュースするという予定もある。こういう風にいろいろなジャンルが混ざり合うのは、音楽にとって健康的なことだと思う」

バンドの音楽的な要ともいえるギタリストのヌーノ・ベッテンコートは言う。エクストリームは、そのデビュー当時から「ファンク・メタル」なビと呼ばれ、他のバンドとはひと味違う個性を発揮していたが、ここへ来て、そんな彼らのアイデアがますます広がり、ついにはコンサートにホーン・セクションを導入するに至ったらしい。

ヘビメタ嫌いの人間も取りこむ魅力―

「新作に対する評価は、まちまちでなかには離れていったファンもいたかもしれない。典型的なヘビー・メタル・サウンドから僕らは、どんどん音楽を広げているからね。それによって従来のファンを失うことになっても新しく僕たちを気に入ってくれる人が増えればそれでいいと思う。僕らは、アメリカのロック・シーンが大きく変化し始めた80年代後期に登場した典型的な新種なのさ」

新作に対する一部のファンの冷たい反応もヌーノは、意に介していないようすだ。こうした柔軟な姿勢こそがエクストリームの個性につながり、ひいては保守的と言われるヘビー・メタル界全体を変えて行く原動力となっている。

なにごとに関しても偏見は禁物だが、ことヘビー・メタルというジャンルは私にとって苦手だった。あの安全な予定調和の世界がどうにも肌に合わないのだが、どうやら、これこそが偏見というやつだったらしい。エクストリームは、さしずめ私のような「ヘビー・メタル嫌悪症」の人間にとって、ヌーノの言う通り「新種」である。そして、彼らのような

新しいバンドによって、ヘビー・メタルの重いドアは内側から開かれようとしているのかもしれないと思った。

ハノーバーで見たコンサートは、そんな新種ぶりを大いに発揮したものだった。

新作からの「ウォーヘッズ」で幕を開け、前半のいかにもハード・ロックという展開が後半、4人構成のホーン・セクションが加わると、にわかに活気を帯びる。

特に、ヌーノのギターと、このホーン・セクションの掛け合いの場面は圧巻。3月に予定されている再来日公演は大いに期待していいだろう。

(インタビュー・文/東郷かおる子)

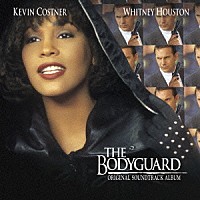

ホイットニー・ヒューストン 映画&サントラともに「ボディ・ガード」大ヒット中

「オールウェイズ・ラブ・ユー」は、シングル、R&B、ACの3チャートで同時にNo.1を獲得

No.3

Photo: Redferns

Photo: Redferns

映画「ボディ・ガード」は、興行成績で2位をマーク。サントラは全米アルバム・チャートで1位。1stシングルのテーマソング「オールウェイズ・ラブ・ユー」は、シングル、R&B、ACの3チャートで同時にNo.1を獲得、と絶好調のホイットニー・ヒューストン。そんな彼女にライバル意識を燃やしているのが、マドンナだとか。なんでもマドンナは、「彼女に次回作の話が出る前に、私がオスカーを獲る」と、ホイットニーの演技を評価しているらしい。ところが、すでにホイットニーには次回作の候補があがっている。現在、主役の候補として彼女の他にヴァネッサ・ウィリアムス、ジェニファー・ホリデイの2人の名もラインナップされているのは、ブロードウェイのヒットミュージカル「ドリーム・ガールズ」の映画版。10年前に上演された舞台では、ホリデイが主役を務めていた作品である。監督は、「リトル・ショップ・オブ・ホラーズ」のフランク・オズが担当。

(共同)

ジャネット・ジャクソン

新作のオンエアへの規制はかなり厳しいもの

No.12

ジャネット・ジャクソンのヴァージン移籍第1弾となるニュー・アルバム『janet』が、5月18日に全世界同時発売となるが、その詳細については発売直前まで公表されない見込みだ。通常、マスコミ間に配布されるアドバンス・カセットもない。本国では今回のアルバムの取り扱いに関しては慎重で、4月27日発売のシングル「それが愛というものだから」のコピーも、リークされないように、発売2週間前の4月14日に一斉に全米のラジオ局のプログラマーに配布された。しかも、そのコピー、不公平がないようにと、当日の朝7時から10時の間に到着するよう、スタッフが直接手渡すか、夜間メイルを利用するといった、念の入れようだ。これも、4,000万ドルという巨額移籍料を支払った金のタマゴならではかもしれない。

ジャネット自身はアルバム発表後、秋からワールド・ツアーを行う予定だが、6月には主演作「ポエティック・ジャスティス」が全米公開になる。

(共同)

U2 巨額契約、アダムの結婚とハッピーなニュースばかり

2億ドルという巨額で、アイランド・レコードとアルバム6枚分の契約を更新

No.17

Photo: Getty Images

2億ドルという巨額で、アイランド・レコードとアルバム6枚分の契約を更新したと伝えられているU2。さっそく、ニュー・アルバムも発表した彼らをめぐるニュースが、今一番多くの海外音楽情報誌を賑わせている。では、まずはおめでたい話から紹介。9月12日にアダム・クレイトンは故郷アイルランドで、スーパー・モデルのナオミ・キャンベルと挙式。すでに2人はダブリンで一緒に生活しているという。マドンナの写真集にも参加していたナオミには、かなりファンが多く、婚約後も元恋人のロバート・デ・ニーロが熱烈ラブコールを送っているという話もある。その結婚より数週間前の8月28日、彼らはヨーロッパ・ツアーの前哨戦として、ダブリンで大々的なコンサートを開催。この模様は、アメリカのWWIを通じて世界各国で中継される模様。そして、今回のアルバム収録曲「ステイ」が、ヴィム・ヴェンダース監督の次回作のサントラに起用された。

(共同)

プリンス レコーディングからの卒業を宣言 新しい仕事にチャレンジ

スタジオでのレコーディングはいっさい行わないことを発表

No.22

4月27日にプリンスのパブリシティ会社が、今後、彼がスタジオでのレコーディングはいっさい行わないことを発表した。声明文によれば、プリンスには、500曲近い未発表曲がある。それらを使えば、彼が約7カ月前の昨年9月にワーナー・ブラザーズと交わした1億ドルの巨額の契約分だけのアルバム・リリースはできるという。プリンスはレコーディングをしない代わり、オルタナティブ・メディアに進出して、新しい仕事にチャレンジする。例を挙げると、以前にも成功したバレエ音楽の作曲、サントラの制作、クラブ「グラム・スラム」の経営といったところ。もちろんコンポーザー、プロデューサーとしての仕事はこれまで以上に増える見込みだ。それにしても、たった7カ月で天国から地獄へ落ちたようなショックを、レコード会社側は受けたはず。今後は、重役として新人や他のアーティストの育成に関わっていくことに期待するしかない?

(共同)