FMfanのアーカイヴであの時代にタイムスリップ!タイムマシーン特集

ポップスからクラシックまで幅広いジャンルを網羅した音楽情報とオーディオ関連の記事で人気を誇ったFM情報誌「FM fan」のアーカイヴを一挙公開。伝説のライヴリポートや秘蔵インタビューなど、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツ満載!

TOPICS - 1990※当記事の著作権は全て株式会社共同通信社に帰属します。

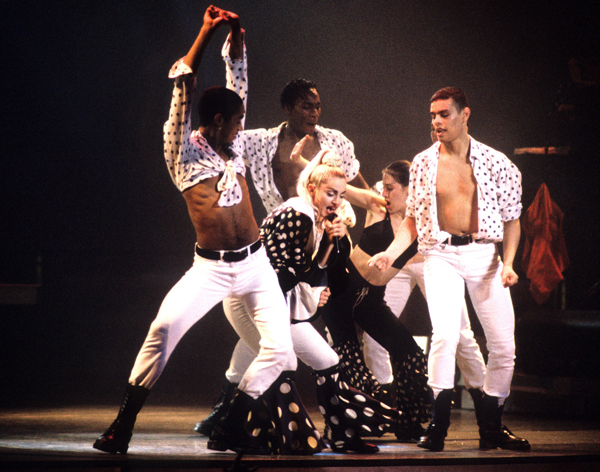

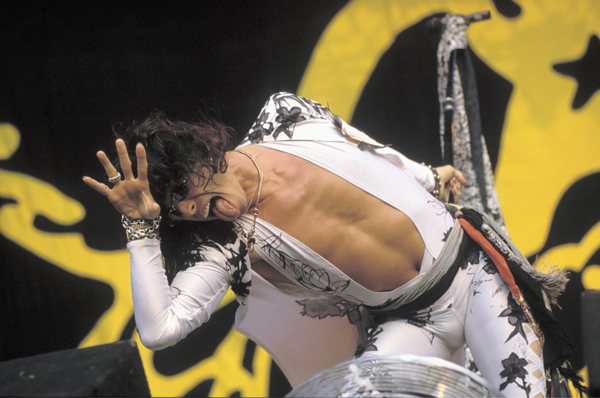

すべてをさらけ出した美しく刺激的なステージ

マドンナ ライブレポート

No.12

Photo: WireImage

雨の中でワールド・ツアーがスタート

今回のツアーは、”ブロンド・アンビション・ツアー”と題され、マドンナにとっては”フーズ・ザット・ガール”以来3年ぶりのもの。ツアーのオープニングは前回同様、日本が選ばれた。ミュージシャン7人、ダンサー7人、女性コーラス2人、そしてマドンナ。計17人がフル回転でステージを彩る。ショー構成はマドンナ自身の手によるもので、さまざまな顔をもつ彼女のすべての魅力を表している。全18曲180分間のステージ。ほとんどノン・ストップ。アンコールは「ホリデイ」、そして、ダンサー全員とマドンナが、イスを持ってダンスする「キープ・イット・トウゲザー」で幕を閉じる。

朝から雨。やむ気配もなく降り続いている。確か、3年前の初来日公演の初日も雨だった。風まで勢いよく吹いて、コンサートは中止になっている。まさか、と心配しながらも、完全防備で千葉マリンスタジアムへ向かった。

デビュー以来、マドンナのレコードを聴き続けてきたが、前作『ライク・ア・プレイヤー』で、ますます彼女のオンナとしての生き方に興味をもった私は、どんなことがあっても、今回のステージは見逃したくなかった。非常にパーソナルなスタイルを打ち出し、これまでのトーイ・ボーイ的イメージから抜け出した新しいマドンナが、どんなオンナをステージで演じてくれるのだろうか・・・・・。

変化と彩りを添えたゴルティエの衣装

雨はやまない。しかし、幕は上がった。「エクスプレス・ユアセルフ」がオープニング。マドンナはジャン・ポール・ゴルティエのパンタロン・スーツに身を包み、ブロンドの髪はきつく引きつめ、つけ毛のポニーテール。雨がステージまでも濡らしていく。少し踊りにくそうだ。

2曲目の「オープン・ユア・ハート」でジャケットを脱ぐ。やはり、ゴルティエだ。マドンナの豊かな胸元をあらわにしたコルセット風の大胆な衣装。踊りも徐々に過激になっていく。女性ボディピルダー顔負けの筋肉質な体を見せ、フィジカルにとらえたセックスを象徴したセルフ・ダンシングで驚かす。

踊りを中心にした第一幕が終わると、早変わりで、ステージは「ライク・ア・バージン」へ。オリエンタルなアレンジで妖艶な雰囲気を展開。そして、ステージにはステンドグラスが飾られ、曲はもちろん「ライク・ア・プレイヤー」修道着のような黒いロング・コートを着て尼僧に変身。そして「オー・ファーザー」を歌うマドンナに、肩の力がふと抜けた、無垢の姿を見た思いがした。

第三幕は、新作から3曲披露。映画のために書き下ろしたナンバーだからかもしれないが、いずれも40年代のアメリカン・ミュージックを彷彿とさせる曲が続く。グリーンを基調としたロング・ドレスからスカートを脱ぎ捨て、またまたコルセット姿に。計算されつくしたステージ展開。しかし、途中で「お願い!だれかステージを拭いて」とアドリブが飛び出し、ローデイまで紹介してしまうアットホームな雰囲気も楽しめた。

「マテリアル・ガール」ではコミカルに、ピンキッシュなバレエ・コスチュームで登場。そして、フレアを脱ぎ捨て「ヴォーグ」へと移る。ゴルティエの衣装は、ステージに次々と変化を与える。100分間のショーを飽きさせない。躍動的なマドンナにピッタリのデザインばかりだ。そして、それはマドンナの強さとしなやかさと、艶やかさ、温かさを七変化のごとく見せてくれた。

生き方が正直でわがままなオンナ。生き方にこだわりを持ち続けるオンナ。それは美しい。マドンナと同世代の私は、ステージを見て、大いに刺激された。美しく生きたいと思った。

MADONNA BLONDAMBITION TOUR 90

<演奏曲目>

1. エクスプレス・ユアセルフ

2. オープン・ユア・ハート

3. コモーション

4. パーティは何処に

5. ライク・ア・バージン

6. ライク・ア・プレイヤー

7. リブ・トゥー・テル

8. オー・ファーザー

9. パパ・ドント・プリーチ

10. スーナー・オア・レイター

11. ハンキー・パンキー

12. アイム・フォロイング・ユー

13. マテリアル・ガール

14. チェリッシュ

15. イントゥー・ザ・グルーブ

16. ヴォーグ

17. ホリデイ

18. キープ・イット・トゥゲザー

(1990.4.13. at CHIBA MARINE STADIUM)

■Movie

ウォーレン・ビーティ監督・主演による「ディック・トレイシー」で、マドンナはブレスレス・マホーニを演じている。アメリカでは、6月公開予定で、日本では来年のお正月映画として公開される。女優としては、88年、コロンビア映画と契約、3年間で3本の作品に出演することになっている。

■Vogue

新作からのファースト・シングルは「ヴォーグ」。ヴォーグとは、一流モデルと有名女優が登場するあの女性ファッション誌のこと。90年代はホンモノが求められる時代。マドンナは世の中の女性に、ホンモノを求め、ホンモノになることをメッセージしている。そして、「ダンス・フロアーでこそ、マリリン・モンロー、グレタ・ガルボ、ベティ・デイヴィスのようなホンモノのスターにあなたもなれるのよ」と歌っている。マドンナの”ポーズをとって”というフレーズで、ニューヨークのディスコでは、だれもがヴォーギング・スタイルをとるそうだ。プロデュースはマドンナのミキサーとして数々のヒットを生んだシェップ。ペッティボーン。

■New Album

映画「ディック・トレイシー」のために全曲書き下ろしたアルバムではあるが、サウンドトラックとしては扱われない。プリンスで言えば『バットマン』のようなリリースの形となる。アルバム・タイトルは『アイム・ブレスレス』。マドンナの役名ブレスレス・マホーニから取っている。コンサートでは「スーナー・オア・レイター」「ハンキー・パンキー」「アイム・フォロイング・ユー」を披露。

(文/今泉恵子)

テレンス・トレント・ダービー ニューヨーク公演のお話

ショーの最後には、ジミ・ヘンドリックスのメドレー

No.5

「デビュー・アルバムのサウンドと違うもんだから、みんなこのアルバムを聴いて戸惑ったようだね」と、テレンス・トレント・ダービーは最新アルバム『N.F.N.F.宣言』を語る。「だからツアーに出て、その全貌を見せる必要があるんだ」

そう、彼は去年の12月からニューヨーク公演を皮切りに、ツアーに繰り出している。最初のショーは「自分だけのためのもの」とは言いながら、ノナ・ヘンドリックスなどは終始踊りっ放し。聴衆も存分に楽しんだようだ。そしてショーの最後には、ジミ・ヘンドリックスのメドレーをレニー・クラヴィッツというミュージシャンに捧げた。

しかし、どうもノドの調子がイマイチで、「僕はすごくもがいてたんだよ、どうもニューヨークへ来るたびに、病気になるような感じだ。これって心理的なものか何かなのかな?」。日本公演は万全なノドでお願いしたい。

(共同)

スーパースター渡辺貞夫 アメリカで初めてのポップ・チャート入り

8都市14回のツアーを敢行

No.9

最新ビルボードによると『フロント・シート』はコンテンポラリー・チャート9位、シングル・カットされた「エニー・アザー・フール」はアダルト・コンテンポラリー・チャートで7位という快進撃を続けている最中、渡辺貞夫はアメリカでの3月11日、ニューヨークを皮切りに24日のハワイ公演まで、8都市14回のツアーを敢行、どのコンサートも超満員で大成功に終わった。

アメリカ・ツアー・メンバーは、長年にわたっての良きパートナー、野力奏一(Key)、ステラ・バーンバン(El-G)、キース・ジョーンズ(El-Bs)、ウィリアム・ケネディ(Ds)、スティーヴ・ソーントン(Per)、ウィリアム・ケネディ(Ds)、そしてボーカルに「ヒロシマ」で活躍中のマーチャンが参加した。

(共同)

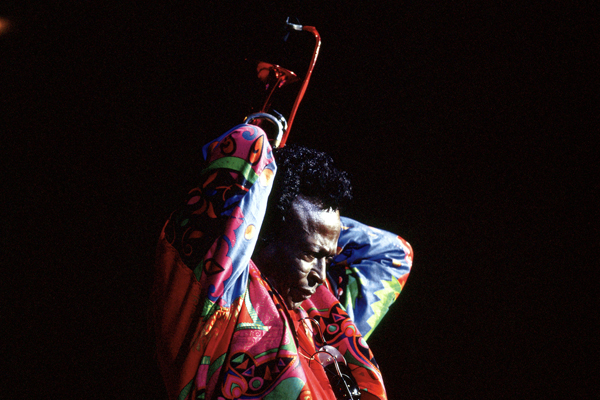

マイルス・デイヴィス 日本で初めてのクラブ・ギグ

9月に9回目の来日

No.17

Photo: Redferns

Photo: Redferns

帝王の名をほしいままにしているマイルス・デイヴィスが、9月に9回目の来日を果たすことになったが、注目すべきは、今度の来日で、マイルスは、日本で初めてのクラブ・ギグを披露してくれることだ。

そのクラブとは、ワシントンDCにある名門ジャズ・クラブ、ブルース・アレイと提携して9月17日に東京・目黒にオープンする「ブルース・アレイ・ジャパン」だ。つまりマイルスは、そのこけら落としに出演する。この「ブルース・アレイ・ジャパン」では、ミュージシャンのブッキングを、数々のジャズ・フェスを手掛け、フェスティバル男の意名をとるジョージ・ウインに一任しているというから、これからどんなミュージシャンが来るのか今後の動向にも要注目。加えて「ブルース・アレイ・ジャパン」では、東京だけでなく、そこを発信基地にして、アジアのジャズを世界に送ることもしていくというから、目が離せないところ。

(共同)

ラップ・ミュージック特集

RAP MUSIC STUDY~アメリカで吹き荒れるラップ旋風

No.18

Photo: Getty Images

Photo: Getty Images

言葉を音にする。この、人間が意思伝達の手段として行う動作の形態は、実にさまざまだ。それを英語で説明すると、より一層分かりやすい。まず、普段の会話の“話す”は“talk”、それよりかしこまった形態が“speak”で、そこから派生した単語が“speech(演説)”だ。また、“伝達”の意味合いが強いのが“tell”、自己主張を込めて“話す”場合は“say”である。こうしてみると“話す”という行為は、TPOによって違った様相を呈するのだと今さらながら再確認してしまう。

コツンとたたく + しゃべる =ラップ

では、最もくだけた“話す”という行為を、英語では何と表現するのか。日本語で言う“雑談”に匹敵するのは“chat”、さらに、“まくしたてる”は、“chatter”である。そして、原意の“コツンとたたく”から意味が拡大し、俗語扱いで“しゃべる”という意味の“rap”。コツンとたたく + しゃべる =ラップ------この公式を今ここで成立させるとするなら、その計算法は、コツンとたたいてリズムを刻む + しゃべりをのせる =ラップ・ミュージック-----つまり、今では一つの音楽ジャンルとしてすっかり定着した“ラップ”の基本がそこにある。

ラップは、俗に“ストリート・ミュージック”と呼ばれる。ストリートを母胎とする音楽だから、というのがその理由だが、それは、考えようによっては“アンダーグラウンド・ミュージック”の別称のようなものだ。今でこそ、ラップ・ナンバーはラジオで流れ、ビデオ・クリップもTVでオンエアされる。ところが、ラップがレコード化される以前、ラップが聴ける場所はストリートだけだった。昔からアフリカン・アメリカンの人々の間で行われている言葉遊び“dirty dozens(汚ない言葉で相手と言い合いをするもの)”-----ラップのルーツだと言われている------もまた、ストリート・キッズによって生み出されたものだ。 日本で言う“オマエの母ちゃん出ベソ”みたいなもので、“ああ言えばこう言う”的な複数の人間が言葉ではやし立て合う様は、ラップの掛け合いにも相通ずるものだろう。このように言葉遊びから発展した“ラップ”がストリートのあちらこちらで聴かれるようになったのが、1978年ごろのこと。ニューヨークのサウス・ブロンクスが、その発祥の地だと言われている。それからほどなくして、NYの各地(ハーレム、ブルックリン、クィーンズ)にもストリート・ラッパーズが出現し、そこで、今日の“ラップ・ミュージック”の原型がはぐくまれていった。

<オールド・スクール・ラッパーズ>

初めて世に登場したラップ曲のレコードは定かではないが、初めて世間が認めたそれは、シュガーヒル・ギャングの「ラッパーズ・ディライト」であろう。79年当時、同曲の12インチ・シングルは、NY周辺だけで200万枚の売り上げを記録したとされている。初めてアメリカン・トップ40入りヒットとなったラップ曲(No.36)で、シックの「グッド・タイムス」のバック・トラック(つまりカラオケ)をそのまんま再演奏して使い、それに言葉をリズミカルにのっけただけの極めて単純なものだった。同曲のヒット以降、NYにはラップのレコードを主にリリースするインディ・レーベルが無数に誕生し、ラップがアンダーグラウンドから脱出しつつあったころである。当時、ストリート・ラッパーから身を興し、レコード・デビューを果たした連中を、俗にオールド・スクール・ラッパーと呼ぶ。その特徴は、ビート・ボックス(大型ラジカセ)から音楽を流し、ノリ一発のパーティ・ラップ、あるいは、ゲットーの現実をありのままに伝えるメッセージ・ラップなどで、オールド・スクール・ラッパーズの活躍期間は、70年代後半~80年代前半(1983~1984年)とみられている。

「ラッパーズ・ディライト」に引き続き、一般チャートでヒットした曲はロック・グループ、エアロスミスの「ウォーク・ディス・ウェイ」のバック・トラックを使用し、さらにはエアロスミスとも共演したRUN-D.M.C.の同名曲(’86)。彼らによるラップ・バージョンは、当時、全米No.4を記録した。この時点で、ラップの存在が世界的に認められ、アンダーグラウンドの域をほぼ脱したと考えられる。RUN-D.M.C.を筆頭に、オールド・スクールの後を受けて活躍した他のラッパーズは、ファット・ボーイズ、フーディーニ、L.L.クールJ、クール・モー・ディー(オールド・スクール出身)など。しかしながら、80年代半ばから、ラップのコンサート会場での犯罪(窃盗、殺人)が急増し、ラップには悪いイメージがつきまとうようになる。特に、ラップ好きのストリート・キッズの親たちは、ラップに“子供たちに悪影響を及ぼす音楽”というレッテルを張り、ラップのコンサートを嫌悪していた。そのころのラップの内容はメッセージ性に乏しく、自己中心的で、ラッパーズのイメージ(ラッパーズになるための条件としてカネ、女《にもてること》、ゴールドの高級アクセサリーといったものが挙げられていた)も決して前向きなものではなかった。当時のラッパーズの天下が長続きしなかった要因は、そんなところにもある。

<ニュー・スクール・ラッパーズ>

オールドがあればニューもある。カネ、女、ゴールド(太いゴールドのチェーンを身につけることがラッパーズの自己主張でもあった)といったイメージを一掃し、過激で社会的なメッセージを発信するグループ(パブリック・エナミー、ブギ・ダウン・プロダクションズ)や、それまでラッパーズの必要条件だった典型的な不良(B・ボーイ=break boy)っぽさとは裏腹のスタイルを持つグループ(デ・ラ・ソウル、ジャングル・ブラザーズ)が登場した。彼らは俗にニュー・スクール・ラッパーズと呼ばれ、この中には、NY、ニュージャージー、フィラデルフィアといった、早くから多くのラッパーを排出していた東海岸よりも約10年遅れてシーンに登場した西海岸のラッパーズ(アイス-T、トーン・ロック、ヤングMC)も含まれる。ニュー・スクール・ラッパーズの勢力が増すにつれて、東、西の地区のみならず、マイアミ、シカゴ、さらに南部の各州から、続々とラッパーがデビューしているというのが現状だ。また、サウンド面だけでなく、例えば、M.C.ハマー(オークランド出身)のように“踊り”で人気を獲得したラッパーもいる。もはやラップは、かつてのターンテーブルを操るDJ + マイクを握るラッパー(MCとも言う)というスタイルだけにとどまらない。

ストリートに昔から存在した“言葉遊び”はいつしか“ラップ”と呼ばれるようになり、レコード化されてからは、実に10年以上も経過しようとしている。その間、“ラップももはやこれまでか”という危機が幾度か訪れたことも事実だ。しかし、単なる“おしゃべり”に過ぎなかったラップは、ストリートを飛び出して支持層を広げ、あらゆる伝達(自己主張、問題提起、呼び掛けなど)の手段として、今も成長し続けている。

<パーティ派>

聴いてるだけで気分がノッてくる。

ラップのルーツとされる”dirty dozens”がそうであるように、初期のライム(rhyme=ラップの詞)の特徴はメッセージうんぬんよりもまずは軽快な“言葉遊び”。

ストリートでの日常生活を、ストリートの言葉でラップする。そんな、聴いているだけで気分のノッてくるようなラップがパーティ・ラップだ。

オールド・スクール・ラッパーズの中で、シュガー・ヒル・ギャング、クール・モー・ディーが在籍していたトゥレチャラス・スリー、ファンキー・フォー+ワン・モアなどが、パーティ・ラップを得意としていた。当時はまだ一般化していなかったが、RUN-D.M.C.の「ウォーク・ディス・ウェイ」がポップス・チャートでも大ヒットしたことを機に、少しずつラップ・ナンバーが普通のポップスやロックと肩を並べてチャート・インするようになる。

最近では、ウエストコーストのラッパー、トーン・ロックが「ワイルド・シング」を大ヒットさせ、彼のレーベルメイトであるヤングMCは「バスト・ア・ムーブ」を各チャートで大ヒットさせた上に、グラミー賞までをも獲得した。それまで東海岸のラッパーズ台頭時代が続いたが、トーン・ロック、ヤングMCらの人気の上昇とともに、西海岸のラップもようやく盛り上がりを見せるようになったのである。

ニュー・スクール・ラッパーズの代表格と言えば、アフリカに自分たちのルーツが宿っているととなえるジャングル・ブラザーズ、朴訥としたしゃべりが大衆に受けたデ・ラ・ソウル。特にデ・ラ・ソウルは、スタイル、サウンドともに従来のラッパーズのイメージを覆し、はやり、「Me, Myself & I」なる曲をポップス・チャートで大ヒットさせている。彼らはその素朴でとぼけた味が新鮮だったが、それをもっとコメディ・タッチにしたラッパーズも、一般の受けが良い。ティーンエイジャーズの心理を代弁するDJジャジー・ジェフ&ザ・フレッシュ・プリンス、スリック・リック、声帯模写を得意とするビズ・マーキーやクワメイらが”おトボケ・ラッパーズ”として人気を集めている。ビート・ボックスの音を声帯模写することを“ヒューマン・ビート・ボックス”と呼ぶが、その元祖はダグ・E・フレッシュ、ファット・ボーイズのいずれかだとされている。彼らもまた、どこかしらとぼけたラッピンで一世を風靡した。文句なしに楽しめることが、パーティ・ラップの条件だ。

●ワイルド・シング/トーン・ロック

いきなり「ワイルド・シング」を大ヒット(全米No.2)させ、シーンに躍り出た。単純なリズム・パターン、やや下ネタ風のライムが白人層にも受け、LAのラップを盛り上げることに大きく貢献。口ごもったようなラップが特徴。

●3フィート・ハイ・アンド・ライジング/デ・ラ・ソウル

ネタ探し不可能の細切れブレイク・ビーツが、DJに大ウケ。加えて、攻撃的だった以前の自己主張ラップが、彼らの登場によって内省的になった。浮遊感覚のあるバック・トラックにほのぼのラップがマッチしている。

●ビズは眠らない/ビズ・マーキー

つい先ごろ、本作から「ジャズト・ア・フレンド」が全米TOP10ヒットになり、突如として人気ラッパーの座に昇りつめた。おフザケとおトボケが入り混じって、“笑い”をとることに焦点を絞ったコメディアン・タイプ。

●ストーン・コールド・ライミン/ヤングMC

トーン・ロック同様、LAを拠点とするラップ専門レーベル:デリシャス・バイナル所属、「バスト・ア・ムーブ」をポップス・チャートで大ヒットさせて彼の得意技は、早口ラップである。サウンドはポップス色豊か。

●ア・デイ・イン・ザ・ライフ/クワメイ・アンド・ア・ニュー・ビギニング

昨年デビューしたばかりのニュー・スクール・ラッパーの一人で、水玉ファッションをラッパーズの間で大流行させた。このセカンド・アルバムでは、ラップ、歌、声帯模写、楽器演奏と、芸達者ぶりを見せつけてくれる。

<メッセージ派>

ラップに”伝達”という可能性を与えた。

メッセージ・ラップを語る時、忘れてはならないグループがある。サウス・ブロンクスで結成された、グランドマスター・フラッシュ&ザ・フューリアス・ファイブだ。彼らは、DJのグランドマスターに総勢5人のラッパーズを従えて、パーティ・ラップを得意とする一方では、ゲットーの現実をあからさまに伝えた強烈なメッセージ・ラップで人気を博した。タイトルもそのものズバリの「ザ・メッセージ」(’82)ではゲットーの貧困を伝え、「ホワイト・ラインズ」(’83)では、ドラッグ問題を真っ向から取り上げている。それらは“やり場のない怒り”ではあったものの、だれも触れようとしなかった問題にあえて取り組み、ラップに“伝達”という可能性をもたらしたことを、高く評価したい。

その“やり場のない怒り”はしばらくの間くすぶっていたが、ラッパーたちがレーベルの壁を乗り越えて一同に集まったプロジェクト:ストップ・ザ・バイオレンス・ムーブメント(STV)の誕生により、ゲットーの現実に一筋の光明が差し込んだ。STVによるチャリティ・シングル「セルフ・ディストラクション」(’88)は“犯罪防止、ドラッグ撲滅”をとなえたもので、ゲットーの現実が抱える問題に何とか解決策を見いだそうとするライム(rhyme=ラップの詞)は、多くの共感を呼んだ。同曲が発表されてからラッパーズのタイプがポジティブ(正統派)とネガティブ(ギャング派/下ネタ派)に二分されるようになったと思われる。前者を代表するのは、STVに大きく貢献したKRS・ワン率いるブギ・ダウン・プロダクションズ、クール・モー・ディー、もとパブリック・エナミーのプロフェッサー・グリフ、後者には、もとギャングのN.W.A.、下ネタのライムで逮捕された2ライブ・クルーらがいる。また、社会問題への警鐘の度を超えた“過激”なメッセージで知られるのは、パブリック・エナミー、もとギャングのアイス-TやスクリーDなどの存在も決して看過できない。彼らのラップは、メッセージというよりはむしろ“現実暴露”に近い。

数年前、NYのある高校の校長(金属バットを持ち歩くことで有名。映画『Lean On Me』のモデルになった)が学校の講堂に生徒を集め、RUN-D.M.C.を招いてコンサートを実施させた。その理由は“生徒達は教師よりもラッパーの言うことをきくから”(校長談)というもの。

ラッパーズのメッセージにはウソがない。だからこそ、若い連中の心をとらえることができるのだろう。

●フィア・オブ・ア・ブラック・プラネット/パブリック・エナミー

“too strong, too black”が売り文句のPE。それは、彼らの過激さを物語っている。映画「ドゥ・ザ・ライト・シング」に使用された「ファイト・ザ・パワー」を含む3枚目のアルバム。サウンドも重い。

●ゲットー・ミュージック~ヒップ・ホップの青写真/ブギ・ダウン・プロダクションズ

自らを“純正哲学者”または“ティーチャー”と称するリーダーのKRS・ワンは、ムショ暮らし、ホームレス生活を経てラッパーになった強じんな精神力の持ち主。そのまなざしは、本作で、ゲットーから世界全体へと、幅広く向けられている。

●知識は王者なり/クール・モー・ディー

大学の博士号を三つも持ち、オールド・スクール・ラッパーズの中で、彼だけがシーンに君臨し続けている。GUYのテディ・ライリーを起用したサウンドは今風だが、その語彙の豊富さは、インテリ・ラッパーならではの賜物。

●アイス・バーグ/アイス-T

ギャング上がりのハードコア・ラッパーとしてN.W.A.とともに西海岸を代表する一人。放送禁止用語もタップリと含まれており、緊迫感のあるバック・トラックを従えて、ヤバそうな雰囲気のラップが繰り広げられる。

●ポーンズ・イン・ザ・ゲ-ム/プロフェッサー・グリフ・アンド・ザ・ラスト・エイジアティック・ディサイプルズ

新聞紙上のインタビューで”反ユダヤ発言”を行ったことが引き金となり、今年3月PEを脱退したプロフェッサー・グリフの初のリーダー作。彼が信仰するブラック・モズリムの思想を踏まえつつ、アフリカン・アメリカンの在り方を問う。

<ビジュアル派>

今やラップも”魅せる”時代

ラッパーズは、ストリート・キッズのファッションのお手本である。例えば、RUN-D.M.C.が身に着けていたアディダスのスニーカー、L.L.クールJのシンボルだったカンゴール・ハット、パブリック・エナミーのフレイヴァー・フレイブが首からぶら下げる大きな時計など、いずれもがストリート・キッズの間で大流行した。オールド・スクールの次の世代あたりから、ラップとファッションは切り離せないものとなっている。

ラップの隆盛に伴い、以前では珍しかったラップのプロモーション・ビデオがこぞって作られるようになった。そのきっかけを作ったのは、何と言ってもM.C.ハマーである。同じ“踊り”でも、器械体操を連続して行っているようなその激しい動きは、見る者の目を奪った。ラッパーとしての技量は今ひとつかもしれないが、他のラッパーズのみならず、ボビー・ブラウンを始めとする多くのシンガーにもM.C.ハマーの踊りは多大な影響を及ぼしている。今や、ラップも“魅せる”時代だ。

もともと、ラップはストリート・キッズの専売特許のようなものだった。子供たちに支持されるのは、やはりアイドル的な要素を備えたラッパーズである。真っ先にアイドル・ラッパーの座についたのがL.L.クールJで、彼は、ステージ上のセクシー・ムーブで女の子たちを魅了した。そう、ちょうど今のボビー・ブラウンのように。アイドル・ラッパーズはまた、多くの“wanna-be's(アイドルとして崇拝するラッパーのファッションなどをまねるファン)”をも生んだ。特に同性からの支持率が高いソルト・ン・ペパが、その最も顕著な例である。彼女たちは、セクシーさを売り物にする代わりに、元気はつらつな女の子像を作り上げ、同性/異性に同時にアピールした。もちろん、彼女たちにとっても、プロモ・ビデオは不可欠である。

スポーツ・ウェアの代わりに、オシャレなスーツとわざとボロボロにしたジーンズを着こなすファッショナブルなラッパーたち。ジャネット・ジャクソンの「オールライト」のプロモ・ビデオにゲスト出演し、その大きな体でステップを踏んでいたヘヴィ・Dは、決してハンサムではないものの、今夏、清涼飲料水『スプライト』のCMに起用されるなどして、アイドル・ラッパーの扱いを受けている。また、キュートなレッドヘッドは、L.L.クールJ同様、ステージ上でのセクシーな動きが女の子たちに受けて、アイドルになった。

●ビッグ・タイム/ヘヴィ・D&ザ・ボーイズ

ジャマイカ出身のヘヴィ・D(ラッパー)、DJ、ダンサー、2人から成るグループ。デビュー当初からテディ・ライリーを起用し、ニュー・ジャック・ラップの第一人者である。彼らの踊り中心のショーは非常に人気が高い。

●プリーズ・ハマー・ドント・ハーテム/M.C.ハマー

踊りとラップを一体化した張本人。セカンド・アルバムである本作は、ファースト・アルバムよりもかなりメロディアスで、リック・ジェイムス、プリンス、マーヴィン・ゲイらの曲も大胆にサンプリング。

●ア・シェイド・オブ・レッド/レッドヘッド・キングピン&ザ・F.B.I

スパイク・リーにボツにされた映画と同タイトルの「ドゥ・ザ・ライト・シング」を含むデビュー・アルバム。サウンド面にテディ・ライリーの弟が加わっているため、全般にニュー・ジャック・スウィング系で踊りやすい。

●ブラックス・マジック/ソルト・ン・ペパ

女性ラッパーズで最初に大成功したグループ。先ごろリリースされたばかりの本作では、歌への歩み寄りが顕著に現れている。また、旧作には見られなかったメッセージ性が色濃くなっており、アイドルから脱皮しつつある。

●BAD/L.L.クールJ

3年前にリリースされた彼のセカンド・アルバム。ビート・ボックス一発勝負ラップはデビュー当時からのスタイルだが、本人がアイドルであることを意識したラブ・ソング「アイ・ニード・ラブ」は傑作だ。

<サウンド派>

詞よりもビートやリズムに重点

ラップ・アーティストには、ラッパー + DJの形態をとっているコンビが圧倒的に多い。ストリートでラップが熱くなり始めていたころ、ブレイクダンス(アクロバティックな踊り)やラップの技を競い合う路上(またはクラブ内)でのバトルのほかに、DJ同士のバトルも頻繁に行われていた。昔ならクール・ハーク、グランドマスター、今ではマーリィ・マール、45キング、チャック・チルアウトあたりが有名なDJである。また、フレッシュ・プリンスとコンビを組むDJジャジー・ジェフのように、ラップ・コンテストで優勝した経験を持つ者も少なくない。ラップの技はもちろんのこと、良質のラップ・ミュージックを生み出すためには、DJの高度な技も絶対条件だ。

DJの技で大流行したのが、レコード盤とレコード針を摩擦させる“スクラッチ”今ではあまり耳にしなくなったが、80年代半ばから数年間は、猫も杓子もこのスクラッチの技を競い合ったものである。当時のラップのレコードには、必ずと言っていいほど、“ギュッ”或いは“ザリッ”というスクラッチ音が聴かれたものだった。そして、スクラッチ以上に、今もって多くのDJが夢中になっている“サンプリング”。これは、他人のレコードを使用し、ある一部の音を拝借して、ラップのバック・トラックに組み入れるもので、その部分を連続的に流すサウンドを俗に“ブレイク・ビーツ”と呼ぶ。今や巷にあふれんばかりのジェイムス・ブラウン一派のブレイク・ビーツを早くから取り入れたのが、ラキムとコンビを組むエリック・B.である。以来、JBネタは尽きることがない。

JB一派を中心に、60~70年代のファンクがブレイク・ビーツのネタに頻繁に用いられるが、ファンクに飽き足らない者は、他のサウンドへと走る。例えば、楽器の生演奏。ラップ界で最初のヒップ・ホップ・バンドであるステッツァソニックの存在が何と言っても目を引くが、現在、生演奏でレコーディングを行うラッパーズが少しずつ増えている。その他、ライムよりもビートやリズムに重点を置く、サウンド志向のラッパーズの存在も無視できない。ダンス・ミュージックのハウスとラップをドッキングさせたヒップ・ハウス系のMr.リー、ヘビー・ファンクを基調にラップを展開するブー・ヤー・ドライブ、レゲエをバックにラップするラガマフィン・ラッパーのシャインヘッドなどなど。

以前“ジャズでもラップできる”と言ったラッパーがいたが、サウンド面の可能性はますますふくらんでいる。

●ファンキー・ネイション/ブー・ヤー・ドライブ

リード・ラッパーはサモア出身で、何とあの小錦のいとこだそう。彼らのファミリーであるN.W.A同様、ギャングあがりのラッパーズである。アルバム・タイトルにもあるように、サウンドの全般はファンク。

●フルギア/ステッツァソニック

ラッパー3人(現在は2人)を含む、生演奏を行うバンド。DJのプリンス・ポールはデ・ラ・ソウルをプロデュースして一躍有名になった。ライムも凝っているが、生演奏ならではのサウンドの厚みが最大のポイント。

●フォロー・ザ・リーダー/エリック・B.&ラキム

早口がラッパーの最高の技だとされていたころ、ラキムはハスキー・ボイスのスロー・ラップで登場し、一つのスタイルを確立。彼らが先取りしたJBネタのサンプリングのほか、スクラッチでもエリック・B.の技が光る。

●ゲット・ビジー/Mr.リー

ハウスの発祥地、シカゴが生んだヒップ・ハウス(ラップ・ハウス)のスター。ミキサー/プログラマーもこなす彼のサウンドは打ち込みの嵐だが、そこにリズミカルなラップがうまくのって、ダンス用ラップとなる。

●オール・ヘイル・ザ・クイーン/クイーン・ラティファ

ラップのうまさは、女性ラッパーズの中でも随一。彼女自身はハウス好きで、ヒップ・ハウス系の曲を自らプロデュースしている。その他、ファンク、レゲエなどを用いているが、堂々としたラップはサウンド負けしない。

(文/泉山 真奈美)

エアロスミス パンプ・ツアー終了 数字で知るツアーのすごさ

スティーヴン・タイラーの宙返りは全652回

No.26

Photo: Redferns

Photo: Redferns

先日、エアロスミスの“パンプ”ツアーがオーストラリアで終了した。昨年10月18日に始まったツアーは、ほぼ1年を費やし、15カ国で163公演を行った。このツアーのすごさを発表された数字で顧みると、まず日本公演でも何回も披露したスティーヴン・タイラーの宙返りは全652回。メンバーの食事用にデリバリーされたトレイの数も652枚。そして、ステージ用機械運搬トラックは、約830,960kmを走り、述べ389,855リットルのガソリンを消費し、142,695kgの機械を運び続けた。メンバー用プライベート・ジェットも74,754km飛び続けたことになる。

この大盛況ツアー終了後も疲れをみせず、メンバーは来年早々レコーディングに入る。順調に進めば、秋ごろまでにはニュー・アルバムの音が聴けるはずだ。『パンプ』の全世界でのセールスは、600万枚。プレッシャーは相当なものだろうが、待つ方は『パンプ』以上を期待してしまうところだ。

(共同)