2018/11/22 14:27

豊潤なキャリアを浮かび上がらせるコンセプト

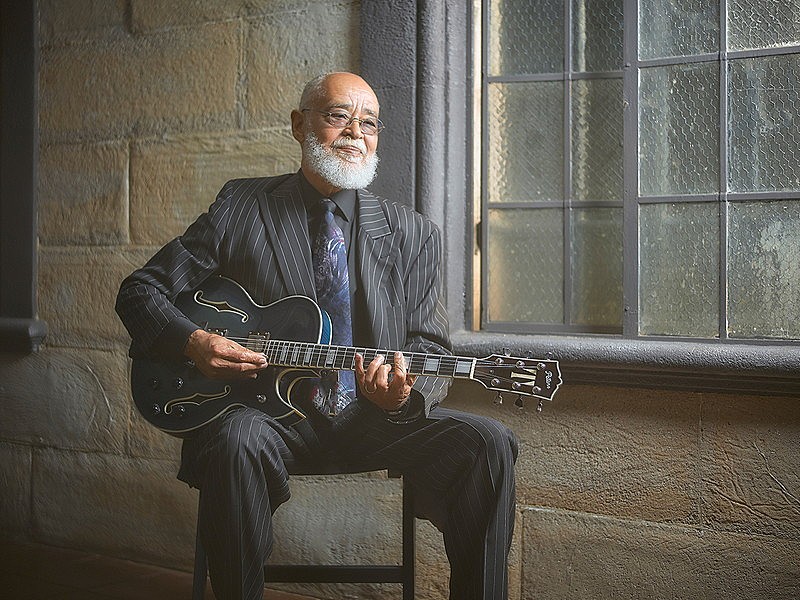

早くも会場の壁には雪の結晶の模様が映し出され、クリスマス・シーズンが間近になった11月中旬。15~17日までの3日間、ラリー・カールトンがファーストとセカンドのステージでコンセプトの異なる演奏を『ビルボードライブ東京』で披露した(大阪では一足先の13~14日に演奏)。ギター・レジェンドが自らのキャリアを振り返り、総括する――今回の彼のステージは、ベテラン・ミュージシャンのライブ・コンセプトとして、とても興味深い。

1970年代前半~半ばにフォーカスしたファースト・ステージの「The Crusaders remembered」と70年代半ば~後半にスポットを当てたセカンド・ステージの「The 1978 album and Steely Dan」。もちろん、“The 1978 album”とは彼の代表曲「Room335」を収録したソロ・アルバム『Larry Carlton』(夜の彷徨)のことだ。

八面六臂の活躍で70年代を駆け抜けたラリー。セッションマンとして引き手あまたの人気を得る一方で、ソロ・ミュージシャンとしての高い評価も獲得していったこの時期は、確かに今も語り継がれる“名演”が目白押しだ。今回、フィーチャーされたソロやクルセイダーズ、スティーリー・ダン以外にも、例えばマリーナ・ショウ(Who Is This Bitch, Anyway ?/75年)やジョニ・ミッチェル(Hejira/76年)、マイケル・フランクス(Sleeping Gypsy/77年)など、個人的にも忘れられない演奏が多い。

ヴァーサタイルなセンスを持つギタリストとして

ロック~ソウル~ジャズをボーダレスに行き来するラリー・カールトンのプレイ。振り返ってみれば、彼の柔軟性に富んだフレイジングと、一聴して判別できる透き通った響きを持つ音色は、現在もジャズ/フュージョン系ギタリストの1つの“基準”になっていると言ってもいい。影響を受けたウェス・モンゴメリー直系のハーモニー・センスやグルーヴ感覚、あるいはジョー・パスを想起させる伸縮するようなタイム感などは、彼のギタリストとしての個性を際立たせているし、ときに露になるエモーショナルな間の取り方やブルージーなメロディラインには、やはり影響を受けているB.B.キングの影を垣間見ることができる(クルセイダーズの「Sugar Cane」「Soul Caravan」「Sweet N’ Sour」、スティーリー・ダンの「Third World Man」などでのプレイに顕著)。身体に染み込んだそれらの要素を、彼は独自のセンスで洗練させてきたのだ。

ギターの鳴らし方に関しては文句なしのラリーだが、彼は決して速いパッセージや音数、あるいは突き刺さってくるような音色で自己主張することはしない。むしろ、リズム・セクションとの緊密なグルーヴの構築やサウンド全体でのハーモニーに意識を置いた押し引きの妙が真骨頂だ。加えてスリリングに切り込んでくる、流れるようなフレイジング。これこそがラリーを“ラリー”たらしめているファクターだろう。キャリアと共に蓄えてきた引き出しが、彼の多様なプレイを支えている。

今回のステージで目立ったのは、クルセイダーズの曲で紡ぐグルーヴとハーモニー感覚、スティーリー・ダンのナンバーで聴けるキャッチーなリフや鮮やかなフレイジングの妙味だ。洗練されたリズム・カッティングや絶妙のタイミングで切れ込んでくる間奏は、どちらも聴き手の身体にダイレクトに響いて高揚感を与えてくれるし、トーンの繊細なコントロールによって表現される音のヴァリエーションは、彼だからこその“ワン&オンリー”に満ちている。

1st. Stage――洗練されたファンキー・グルーヴ

ファンク・サイドからのジャズへのアプローチとも言えるファースト・ステージは、トゥインクル・タイムにスタート。70年代前半のクルセイダーズが宿していたテキサス・ファンク直系の跳ねるリズムに軽快に乗りながら、流麗なフレイズを挟み込んでグルーヴを加速させていくラリーのギター。また、『Southern Comfort』(74年)に代表される独特のアーシーな肌ざわりに洗練された音色で都会的なセンスを加えながら、リズム隊との間に発生する“摩擦熱”がサウンド全体にコクと奥行きを与えていく。同グループが垢抜けていくきっかけを作ったのは、間違いなく彼だろう。そのあたりの感覚は『Free As The Wind』(旋風に舞う/77年)に収録されたラリー作の「Nite Crawler」などに顕著だ。

軽快なリズムで始まった演奏は、冒頭の「Spiral」を温もり溢れるトーンで紡ぎ、ブルージーなフレイズを聴かせる「Soul Caravan」や「Greasy Spoon」、クリアなロング・トーンが印象的な「So Far Away」(メンバーになって最初に演奏した思い出深いキャロル・キングのカヴァーと紹介)など、アタッチメントを巧みに使いこなしながら繰り出す音の色彩感が演奏の幅を広げていく。鮮やかな響きから淡いトーンまでの繊細な音のグラデーションによって、さまざまな表情を弾き分けていくラリー。また、ハイライトの「Keep That Same Old Feeling」では心地好いグルーヴに乗せて人懐こいコーラス・リフが繰り返され、満席の会場にリラックスした空気が満ちていった。

2nd. Stage――次々に繰り出される鮮やかなリフとメロディ

ロック・サイドからジャズへのアプローチとも言えるセカンド・ステージは、夜の帳が降りた時刻に始まった。主旋律を中心としたストレイトな演奏で観客を惹きつけるラリー。スティーリー・ダンのレコーディング・セッションには、グループのユニット的な性格が顕著になった4作目の『Katy Lied』(75年)から参加しているが、彼の貢献が高いレベルで結実したのは77年の名盤『Aja』だ。このアルバムでは、いわゆる“パッチワーク方式”の中で存在感を示したナチュラル・ディストーション・サウンドと、縦横無尽にリフとコード・ワークを交えた“揺れるグルーヴ”がミュージシャンやリスナーの間で話題に。特に、タイトル曲のイントロで聴けるフレイズはピアノとの絡みが美しく、楽曲のノーブルな印象を定着させている。

推進力のあるグルーヴが印象的な「Black Friday」でスタートした演奏は、ジャズやR&Bをベースにしたリズムに乗って、流れるようなフレイズや耳ざわりのいいリフを弾いていく。4曲目には人気曲の「Black Cow」が披露され、会場は一気に高揚。リフを駆使して紡がれるスウィングするようなグルーヴが心地好く、観客は釘付けになっている。続くソロ曲の「(It Was)Only Yesterday」(昨日の夢)ではジェフ・ベックが演奏したスティーヴィ・ワンダーの「Cause We’ve Ended As Lovers」(哀しみの恋人達)を彷彿させるロマンティックなメロディが奏でられていく。ロック・サイドからのジャズ/クロスオーバーへのアプローチという意味で双璧を成す両曲の比較は面白い。その後、場面は一転してタイトな「Josie」や美しいパッセージに胸が熱くなる「Rio Samba」など、ダンとソロのナンバーが矢継ぎ早に弾かれ、ステージは佳境に。全体にソリッドなリズムとキレのあるメロディがサウンドをドライヴさせ、ややラウドな響きがロック色を感じさせるセットになった。個人的にはスティーリー・ダンの『Gaucho』(80年)に収められた「Third World Man」の間奏(実際には『Aja』のセッションでレコーディングされた演奏らしい)が以前から大好きな僕だが、この夜はそれにも勝る素晴らしいフレイズが際限なく繰り出され、メロディメーカーとしてのラリーのセンスと才能を堪能することができた。

80分におよぶ両ステージとも、アンコールでは“名刺代わりの1曲”である「Room335」が演奏されて会場が沸いたのはもちろん、表情を変えながら奏でられた「Nite Crawler」は、特にクルセイダーズ・ヴァージョンで聴かせてくれたロマンティックなトーンが、夜の空気に溶け込んでいくような深い余韻を感じさせてくれて……。まさにフィネス。ステージの後ろに広がる摩天楼の景色と一体になって、思わずため息を漏らしてしまうほど美しかった。

今後も新鮮な切り口のステージに期待

例えばアルバムにもなったデイヴィッド・T.ウォーカーとの共演(Larry Carlton & David T. Walker @ Billboard Live Tokyo/2015年)など、歌心溢れる演奏を数多く繰り広げてきた『ビルボードライブ東京』だけにワクワク感も大きかった今回のステージだが、果たしてその期待は完璧に満たされた。ファンにとっては、まさに垂涎の内容になった今回のライブ。異なるコンセプトを携えて早目の再来日を心待ちにしているのは、きっと僕だけではないはずだ。

閑話休題。スティーリー・ダンの『Aja』に収められている7曲で唯一、ラリーが参加していないナンバーは「Peg」だが、同曲のリズム・アレンジは同じ時期にレコーディングされていた(はずの)「Room335」と、とても似ている。もしかすると彼は「オレならこんなふうに演奏するぜ」とばかりに瓜二つのリズムを採用したのか?そんなことを想像しながらアンコールに耳を傾けたのも楽しかった。

◎公演情報

【ラリー・カールトン】

~the Crusaders remembered~(1stステージ)

~the 1978 album and Steely Dan~(2ndステージ)

ビルボードライブ大阪

2018年11月13日(火)・14日(水) ※終了

ビルボードライブ東京

2018年11月15日(木)・16日(金)・17日(土) ※終了

Photo:Masanori Naruse

Text:安斎明定(あんざい・あきさだ) 編集者/ライター

東京生まれ、東京育ちの音楽フリーク。15日に迎えた今年のヌーヴォー解禁。ノヴェッロやディア・ノイエ、ホイリゲなどヨーロッパ各国の新ヴィンテージ・ワインが楽しみな晩秋ですが、今年は日本の“ヌーヴォー=新酒”にも注目したい。山梨の勝沼では3日に解禁された新酒。甲州種やマスカット・ベーリーAが国際品種に登録されたり、先月の30日にはワイン法が施行されたりと、日本のワインを取り巻く環境は、まさに追い風。この冬は、ほっこりと身体が温まる鍋料理などと一緒に、日本のヌーヴォーを楽しむのがトレンドになるかも!?

関連記事

最新News

関連商品

アクセスランキング

インタビュー・タイムマシン

注目の画像

ラリー・カールトン、来日公演と様々な“節目の年”を記念した日本企画のベスト・ワーク・アルバムが発売

ラリー・カールトン、来日公演と様々な“節目の年”を記念した日本企画のベスト・ワーク・アルバムが発売 デヴィッド・T. ウォーカー、2019年3月に東阪ツアー決定

デヴィッド・T. ウォーカー、2019年3月に東阪ツアー決定 コナー・ヤングブラッドの初来日公演が決定 ボン・イヴェールやライ、スフィアン・スティーヴンスとも比較される新星

コナー・ヤングブラッドの初来日公演が決定 ボン・イヴェールやライ、スフィアン・スティーヴンスとも比較される新星 ブライアン・カルバートソン、新作を携え2019年3月に来日公演を開催

ブライアン・カルバートソン、新作を携え2019年3月に来日公演を開催 サザン・ソウルの名ソングライター・デュオ、ダン・ペン&スプーナー・オールダムの来日公演が決定

サザン・ソウルの名ソングライター・デュオ、ダン・ペン&スプーナー・オールダムの来日公演が決定