Special

“インストゥルメンタル・ミュージックの無限大の可能性とは?”―エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイ 来日インタビュー

1999年に米テキサス州オースティンにて結成、翌年『ハウ・ストレンジ・イノセンス』でアルバム・デビューを果たしたマーク・スミス、クリス・フラスキー、マナフ・ラヤニ、マイケル・ジェームズによる4人組インストゥルメンタル・ロック・バンド、エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイ。2003年リリースの3rdアルバム『ジ・アース・イズ・ノット・ア・コールド・デッド・プレイス』収録の代表曲「Your Hand in Mine」は、これまでに数々の映画やTVドラマに曲が起用され、2004年にはソフィア・コッポラやマイク・ミルズ監督作品で知られるブライアン・レイツェルが音楽監修を務めた映画『プライド 栄光への絆』(原題:Friday Night Lights)のスコアを担当。その後もデヴィッド・ゴードン・グリーン監督作品のスコアを手掛けるなど、インストゥルメンタル・ミュージックの可能性を多方面から追求してきた。最新スタジオ・アルバムとなる2011年リリースの『テイク・ケア、テイク・ケア、テイク・ケア』では米ビルボード・アルバム・チャート16位を記録、翌年出演した【FUJI ROCK FESTIVAL '12】のホワイト・ステージでの圧巻のライブ・パフォーマンスも大きな話題となった。そして約2年ぶりにファン待望の再来日を果たしたメンバーのマナフとマイクに話を訊いた。

ディストーションが効いたギター、アップダウンが激しい

ディレイがあるサウンドだけが、EITSじゃないんだ

――近年では、オリジナル・アルバム以外にも、映画スコアも頻繁に手掛けていますよね。初めてスコアを手掛けた『プライド 栄光への絆』からは約10年が経ちますが、オファーを受けた当時のことを教えてください。

マナフ・ラヤニ:音楽監修を務めたブライアン・ライツェルから声がかかったんだ。僕らの地元テキサスについての物語だったから、幼少期の思い出などを手掛かりに、レコーディングに参加する前からメモや断片的なサウンドを作っていた。そこから本格的な作業をする為にハリウッドへ飛んで、映画のスコアへと進化していたんだ。大きな違いは映画のスコアだと、自分達ではなく、監督の為に作業をするから、その人のヴィジョンに従わないといけないんだ。

――ではブライアンとの作業は如何でしたか?

マイケル・ジェイムズ:彼はまさにミュージシャンズ・ミュージシャンだよね。これまでにも数々の面白い作品に携わっていて、『ロスト・イン・トランスレーション』ではケヴィン・シールズ、『ヴァージン・スーサイズ』ではエールとコラボしていて、スコアに対して独創的なアプローチをとるんだ。だから、作業はとても興味深いものになったよ。

▲ Explosions In The Sky & David Wingo - Prince Avalanche: An Original Soundtrack

――昨年全米公開されたデヴィッド・ゴードン・グリーン監督作『Prince Avalanche』のスコアでは、ピアノやよりアコースティックなサウンドを取り入れていて、従来のEITSのダイナミズム溢れるサウンドとはまた違った面が味わえたと感じました。

マイク:ドラマチックな場面はいくつかあったけれど、基本シンプルなストーリーで、ライトな感じだったから、映像に合うような音楽を作ったというのが第一の要因かな。従来のEITSのサウンドはエモーショナルで、スケール感があるパワフルなものだけど、このプロジェクトをやることでバンドの新たな一面が表現できたというのは間違いないね。

マナフ:監督のデヴィッドとは元々知り合いで、以前仕事をしたことがあったし、一緒に曲作りを行ったデヴィッド・ウィンゴも長年の友人なんだ。お互いの考え方や美学も熟知していたから、作業はとてもスムーズに進んだよ。クリエイティヴ面でのバンドの特性は、もちろんキープされているし、ブレていない。ディストーションが効いたギター、アップダウンが激しくてディレイがあるサウンドだけが、EITSじゃないんだ。

――グリーン監督の最新作のスコアも手掛けているんですよね?

マナフ:そう、ちょうど作り終えたばかりで、『Manglehorn』という題の映画だよ。今年後半には公開されるんじゃないかな。しかも脚本は、映像作家を目指している僕らの幼馴染で大親友のポール・ローガンが手掛けたんだ。去年書き上げたばかりだけど、幸運にももう映像化される!

――今作が彼が手掛けた初の脚本なのですか?

マナフ:これまでに何本も書いてるけど、制作までこぎつけたのは、これが初めてなんだ。しかも主演はアル・パチーノで、他にはホリー・ハンター…。

――ハーモニー・コリンも出演してるそうですね。

マナフ:そうそう!

マイク:彼は最高だよね!

マナフ:大きな役ではないけれど、彼が出演している場面はとにかく面白いよ。

――公開されるのが、楽しみです。最近観た作品で、スコアに惹かれた作品はありましたか?

マナフ:う~ん。色々面白いものはあったけれど、ピンと来るものはないかな。少し古いんだけど、再評価しているのが、『ヒットマンズ・レクイエム』(原題:In Bruges)。最近また観たんだけど、あのスコアは素晴らしいね。

――各所で賞賛されている『ゼロ・グラビティ』は?

マナフ:広大な感じで…。

マイク:映像に対して完璧なスコアだったとは思うけど。

マナフ:マイクの言うとおりで、その点では完璧だと思ったけれど、思わずサウンドトラックを買いに行くほどではなかったかな(笑)。

リリース情報

テイクケア、テイクケア、テイクケア

- エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイ

- 2011/12/21 RELEASE

- MAGNIPH

- [XQJH-1016 定価:¥2,376(tax in.)]

- 詳細・購入はこちらから>>

関連リンク

日本人、アメリカ人、スカンジナビア人に関わらず、

同じように体感できるし、曲を理解する方法に制限がない

▲ 「Be Comfortable, Creature」MV

――自分たちの音楽が特定の映像と結びつくのが嫌だと言う理由で、活動当初からミュージック・ビデオをまったく作りませんでしたよね。最新スタジオ・アルバム『テイク・ケア、テイク・ケア、テイク・ケア』では、いくつかMVを制作していますが、この心境の変化と言うのは?

マナフ:時間の流れと知り合いの映像作家に恵まれたことかな。さっき話にあがったポールは、「Be Comfortable, Creature」のMVを作ってくれて、「Last Known Surroundings」はシシー・エモンスとデヴィッド・ホビザルという素晴らしいアニメーターが手掛けてくれた。彼らはとても才能溢れるアニメーターだから、エキサイティングだったね。ピート・サイモナイトと彼のパートナーのアニー・ガンは「Postcard from 1952」を制作した。これまできちんと取り組まなかったのは、やるんだったら、自分たちでやりたいと思っていた部分もあったから。でも自分たちが尊敬する人々が自らやりたいと言ってくれ、それが可能になったから、と言う感じだね。

――今の話にも繋がるのですが、インストゥルメンタル・ミュージックの魅力の一つは、詞に縛られることなく、リスナーが自分なりの解釈で音楽を直感的に味わえることだと思います。そのゆえに曲のタイトルが聴き手にとって作り手が思い描いたものの唯一の手がかりとなりますが、そのプロセスの部分は重視していますか?

マイク:曲や曲を書いた時のフィーリングについて言葉でリスナーに伝えるのがタイトルしかないと言うのは、その通り。とは言え、そのプロセスを説明するのはとても難しいね…。色々なアイディアがあって、それらについて話し合ったりしながら、自然と生まれるものだから。

マナフ:アルバム制作の初期の段階にリストを作って、常にそれを参照はしてるね。誰かの発言、本の一章、ニュース・ヘッドライン、他のアーティストによる曲の詞…インスピレーションは無限大だ。そこから合わないものを削除していくプロセスを経て、残ったフレーズに合った曲を作ることや、既に書き終わった曲に付けることもある。すべて流動的だね。

――逆にヴォーカルがないことによって表現の幅が“制限”があるとも思われがちですよね。たとえばシガー・ロスの場合は、デビュー当時に比べヨンシーのヴォーカルがより際立つようになりつつあり、その部分がバンドの特性の一つとなっていますし。

マナフ:僕が思うに、シガー・ロスの場合はヴォーカルを一つの“楽器”として利用することで、世界観がより広がっていき、相乗効果となっていったと思う。僕らもこれまで、ハミングやサンプルは使ってきているけど…。

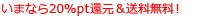

Explosions In The Sky

2014.5.7 @ Ebisu Liquidroom / Photo: TEPPEI

マイク:多くの人にとって、音楽との繋がりは人間の声から生まれるんだと思う。その言葉や人間性が心に訴えかけるんだ。もちろんそれは僕も同じで、そのシンガーの人間性を言葉を通じて感じ、その音楽と繋がれるのは嫌いではない。でもそれが不可欠かと言ったら、そうではないと思う。どんな音楽にも人間が秘めた音楽好きな部分を触発する力はあるし、そして繋がりを築くことが可能だと思う。それにヴォーカルが必然だとは感じていなくて、人それぞれなんだと思う。人類全員がチョコアイスが好きかと言ったら、そうじゃないからね(笑)。

――それに何百年も前から奏でられているクラシカル・ミュージックにヴォーカルはなかったですからね。

マナフ:そう、そして後に社会を動かすようなムーヴメントになったわけだから。つい最近、1784年に書かれたヘンデルの作品を聴いていたんだけど、2014年の今になってもその価値は失われていないし、当時と変わらぬ作用を人に及ぼす力があるのは間違いないからね。

――2人にとって、他のジャンルに比べ、インストゥルメンタル・ミュージックがユニークだと感じるのは?

マイク:一つ良い点は、言葉の壁がないところ。日本人、アメリカ人、スカンジナビア人に関わらず、同じように体感できるし、曲を理解する方法に手段を択ばない。誰もが同じ出発点からアプローチすることが可能で、その部分は特にユニークでパワフルだと思う。

マナフ:うん、その通りだね。日本人のリスナーは日本語として聴けるし、フランス人はフランス語で聴ける。誰もが話し、理解できる言語であるということだね。

――ライブもインストゥルメンタル・ミュージックの大きな魅力で、特にEITSにとっても重要な要素だと思います。

マナフ:うん、そのおかげで飛躍できたと思ってる。もちろんこれまでいいアルバムを作ってきたと自分自身思っているし、リスナーにもそう思ってほしい。加えて、僕らの強みはライブ・パフォーマンスにもあると思うから、その二つの組み合わせによって、僕らのファンになり、インストゥルメンタル・ミュージックのファンとなる要因にもなって欲しい。ライブを観に来てくれれば、その重要性が手にとるように理解できると思う。観客が音楽を感じ、クレイジーになって…たとえ大きな歓声が上がっていなくても、音楽にのせて体を動かしてくれるだけで、僕らに刺激を与えている。いい意味でのギブ&テイクで、音楽の一番ベストな在り方だよね。

リリース情報

テイクケア、テイクケア、テイクケア

- エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイ

- 2011/12/21 RELEASE

- MAGNIPH

- [XQJH-1016 定価:¥2,376(tax in.)]

- 詳細・購入はこちらから>>

関連リンク

どんなアーティストにとっても、

自分の作品に何も感じなかったというのが一番最低な評価

▲ 「Your Hand In Mine」(Live in Sydney)

――ではパフォーマーとして、どの様なことを意識して演奏していますか?

マイク:これまでずっと言ってきたことでもあるけど、一番なのは誰かの世界を変えられること。1時間だけでもいいから、誰かの世界をより面白く、美しいものに変えられることができれば、それが僕らミュージシャンにとってこの上なく素晴らしいことだと思う。

マナフ:僕らと観客の関係性は、“開回路”のようだよね。いい演奏をして、それを観客が感じれば、繋がりが生まれ、明かりが灯る。その時だけでもいい、良い、悪い、醜い…どんな感情でも構わないから、何かを感じながら会場を去って欲しい。「今まで観たライブの中で一番最悪だった。」と言う人もいるかもしれない。でも終わった後に、何も感じず「じゃあ、何食べに行こうか?」という反応をされるよりは全然マシだと思ってる。

これはすべてのアートに共通することだと思うよ。僕ら自身も観た映画や聴いた音楽など、様々なことについて話し合うけど、マイクが「あれはこれまで聴いた中で一番だ!」と考え、僕が「え、そう?最悪じゃない?」とまったく逆のこと思ったとしても、何かしらの反応があることが重要なんだ。作家、ミュージシャン、画家…どんなアーティストにとっても、自分の作品に何も感じなかったというのが一番最低な評価だと思うね。自分が作ったものが即座に忘れられて、記憶に留まらなかったのだから。

――最近ではナイン・インチ・ネイルズのサポートも行っていますが、環境が変わってもこう言ったことを常に考えてライブに臨んでいますか?

マイク:ナイン・インチ・ネイルズのファンはかなり特殊だからね。彼らを観に来るファンはバンドを崇拝しているような人ばかりだから、僕らのことなんて目に無いと思う。きっと「早く大好きなナイン・インチ・ネイルズのライブが観たいんだ。とっととステージを降りろ。」って思ってるに違いない(笑)。でも僕らに対しての反応は良かったから、ラッキーだったと思ってる。

マナフ:そういう瞬間こそ、エキサイティングだと感じるね。これまで15年間活動してきて、一定のファンがいることだけでも功績なのに、自分たちのファンの100倍の数のファンを持つナイン・インチ・ネイルズようなバンドのサポートを務める機会を与えられ、自分たちのことをほとんど知らない人々の前で演奏することで、初心に帰ったような心持ちになる。「彼らの心を掴むことは出来るか?」もちろん失敗する日もあるけれど、成功すれば、多くの充実感が味わえる。僕らが作っている音楽は、特定の一握りのリスナー以外にも…それがたとえナイン・インチ・ネイルズのコアなファンでも無条件に“感じる”ことが出来るものだと思っているから。

――とは言え、トレント・レズナーから直々に声がかかったんですよね。

マナフ:そうなんだ。サポート・アクトは彼が選んでいるからね。ツアー中にも頻繁に会って、話したけれど、とても礼儀の正しい、感じのいい人だったよ。「ツアーを引き受けてくれてありがとう」って言われたけど、「いやいや、呼んでくれて、こっちが感謝したいよ!」って謙遜してたけど(笑)。

――近年では、彼も映画音楽の制作に携わっていますが、そういった話は?

マナフ:彼は家族を連れてきていたから、あまり込み入った話はできなかったけれど、確かにしてみたら面白かったかもね。

Explosions In The Sky

2014.5.7 @ Ebisu Liquidroom / Photo: TEPPEI

▲ 「Let Me Back In」(Live in Sydney)

――では、そんな2人の人生を変えたライブについて教えてください。

マイク:モデスト・マウス。

マナフ:あれはいつだっけ?96年ぐらいかな?

マイク:98年~99年ぐらじゃない?

マナフ:いや、僕が君たちを訪ねて行った時だから96年だよ。

マイク:拠点を変えたのは97年だから、97年だ(笑)。とにかく、オースティンの小さなライブハウスでやったモデスト・マウスのライブがそうだね。すごくパワフルで、生々しくて…、とてつもない衝撃を受けてライブハウスを後にしたのを憶えているよ。

マナフ:あれは本当にアメイジングだったね。

――とてもタイムリーな話題で、明日からアメリカに行くのですが、目当てがモデスト・マウスのライブなんですよ。アイザックとジェレマイア以外、どんなライブ編成になっているか見当もつかないですが…。

マナフ:確かに、エリックはもういないという話は訊いたね。他のプレーヤーたちはどうなんだろう?でも君の言うとおりで、僕らにもどうなってるか、よくわからないや(笑)。

――ですよね(笑)。なので、90年代の3人編成でのライブは、特に羨ましいです。

マナフ:(笑)。マイクとマークは元々大ファンで、3人で観に行ったんだ。その頃僕はまだ3人とも生まれ育った地元のミッドランドに住んでて、2人を訪ねてオースティンへ行ったら、「俺たちは、このバンドを観に行く!」って言われて…。僕自身はファンじゃなかったら、あまり乗り気じゃなくて散々反対したんだ。でも説得されて行ったら、すっごく良かった!これほど偽りのないバンドは、他にいないんじゃないかと思うほど気迫に満ちたパフォーマンスだった。会場を後にしながら、ただただ凄かったという言葉しか出なかったね。

マイク:初めてフレーミング・リップスを観た時も印象に残っているよ。『オズの魔法使い』から「Over The Raibow」を演奏したんだけど、それがとにかく凄まじくて!2000人近くいた観客全員に歌わせたんだから。もちろんファンも大勢いただろうけど、中には腕を組んであまり興味が無さそうにしてた人もいた。でも、その曲の時だけは一人残らず歌っていて、美しいエネルギーが会場に満ち溢れていたよ。あのライブで人生が変わったと言っても過言ではないね。

――因みにいつぐらいのライブですか?

マイク:10年以上前かな。『ザ・ソフト・ブレティン』のツアーの頃だったから。今はちょっと路線が変わってきているけれど、昔から常に進化を続けているバンドだからね。

――最近だと、多少派手な“演出的”要素が優先してしまっているような気もしますね。

マイク:確かにそうだね。意図的なものだとは思うけれどね。その良し悪しを判断するのはリスナーだから。でもきちんと計算されたゆえのことだと思うよ。

リリース情報

テイクケア、テイクケア、テイクケア

- エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイ

- 2011/12/21 RELEASE

- MAGNIPH

- [XQJH-1016 定価:¥2,376(tax in.)]

- 詳細・購入はこちらから>>

関連リンク

真のクリエイティヴなアーティストの精神や創造意欲は、

テクノロジーによっては左右されない

▲ 「The Moon Is Down」(Live in Sydney)

――活動してきたこの15年間で特に大きな変化があったのは、レコーディング面においてのテクノロジーのだと思うのですが、EITSにとって主にポジティヴな変化を及ぼしたと感じますか?

マナフ:大部分はね。自宅でメロディをスケッチして、それを一瞬で他のメンバーに送ることができて、「今こういう事を試みているけれど、どう思う?」ってすぐにフィードバックが得られる。10年前は、全員で集まらないと作業が進まなかったり、その間に思いついたメロディを忘れてしまうこともあった。レコーディング面においても、自宅でやることが可能になった。大がかりなスタジオには負けるけど、かなりまともなセットアップだよ。それは金銭面だけではなくて、テクノロジーの進歩なくしては可能ではなかったからね。

マイク:今では、ラップトップひとつあれば、スタジオとしても機能するからね。

――ついこの間ジョン・マッケンタイアが、「僕らが現在持ち得るテクノロジーのクリエイティヴ面においての能力は本当に素晴らしく、(コンヴァーターなどの)サウンド面の品質もやっと伴ってきた。」とはいえ、「デジタル世代が生み出したある種の“感情麻痺”には、ぞっとするが、共に生きざるを得ない」という話をしていて、とても興味深いなと思ったのですが、2人はどう感じますか?

マイク:どうかな?

マナフ:なんだか、すごく深い話だね。

マイク:その“麻痺”は、テクノロジーではなく人間から生まれているものだと思うよ。制限がある場合、例えば8トラックで1テイクしかできないのも面白い。その為に曲を完璧に演奏できるように学び、最大限に集中して音楽に取り組むことが出来る。今はギターを30テイク録音したり、色々な実験して一つの曲にしていく。でもそれは悪いことではなくて、単に新たな方法だという風に感じるね。それが人の感覚を“麻痺”させているのではなく、むしろより多くの人々にレコーディングを行うチャンスを与えている。中には、そのせっかくのチャンスを“麻痺”した感覚で無駄にする人もいるかもしれないけど、真のクリエイティヴなアーティストは、そんな中でも新しいものを作り続ける。そういう人の精神や創造意欲というのは、テクノロジーによっては左右されないと思うよ。

――加えて近年よく何百ものトラックがある曲のミックスを頼まれたりするそうで、テクノロジーによって可能になったからとはいえ、必要以上にトラックを重ねることが常習化していることにも警鐘を鳴らしていました。

マイク:確かに、出来る限りの音をレイヤーして壮大だけど無意味な“音の壁”を作ることも可能だけど、効果的に利用することもできる。たとえば、スマッシング・パンプキンズの『サイアミーズ・ドリーム』は、僕の大好きなアルバムの一つでもあるんだけど、プロダクションの観点からみると正気だとは思えないよね!70ものギター・トラックが凝縮されていたり。 でもビリー・コーガンが構想したギター・ノイズによる“音の壁”という一つのヴィジョンを表現する為に用いられている。完璧だと思うし、あれ以上のものはない。でも、そのテクノロジーがなかったら可能ではなかったからね。

マナフ:クリエイティヴな人間は、どんなことがあってもそうあり続けるから、テクノロジーは彼らのヴィジョンを具現化する数多くの選択肢の一つでしかない。単に可能だからと言って、「これとこれとこれをやってみて…」なんて、あいまいな考えで進めてもいい作品が出来上がるわけがない。それにはトラックが100以上あるか、ないかは関係ないし、アーティストとして自分自身の音楽への理解が足らないからなんだ。何かに長けてる人物とは、どんなツールが使えようが、使えまいが、いいものを作り続ける。ベッドルームでアルバムをレコーディングする選択肢があったとして、もちろん実験してみるのはいいことだと思うけど、そんな簡単なものではないんだ。

マイク:アナログ、8トラックで作られた最悪な音楽もあれば、ProToolsで100トラック重ねて使られた最悪な音楽もある。すべては作り手次第なんだ。

Explosions In The Sky

2014.5.7 @ Ebisu Liquidroom / Photo: TEPPEI

――では気になる新作についてですが、最新作『テイク・ケア、テイク・ケア、テイク・ケア』のリリースから約3年となりますが、次回作の構想は既に始めているのですか?

マナフ:まさに始めたばかりだよ。まだ、どういった方向性にするかという話している段階だけど、このツアーが終わってテキサスに戻ったら、次回作が一番の焦点となるよ。

――前作は音楽的にも新たな要素が加わり、バンドとして一つの段階を踏んだ作品だった、と感じたのですが、次の作品でも新たな取り組みを期待できそうですか?

マイク:そう願いたいね。新たなことに挑戦したり、面白いことをするのを常に目標としているから。自分たち、そしてリスナーにとっても。アーティストとして同じことを繰り返しやるのは嫌だし、常に向上し、違ったものを発信していきたいと思ってる。バンドもリスナーも共にエキサイトできるようなことを継続することに意義があるんだ。

――あまりにも劇的な変化になりすぎないぐらいに…。

マナフ:でも、わからないよ(笑)。仮にまったく別の方向に進んだとして…、僕らに聴こえているサウンドを新たな形で提示したとしても、それは紛れもなく僕らの筆跡からなるものなんだ。だから、僕らにとって馴染みのあるサウンドだけれど、従来とは少し違うものになるって感じかな。

――では最後に、結成時からバンドとしての“エトス”はどのように変化したと思いますか?

マナフ:自分たちの在り方、「僕らは僕らだ。」という中核部分は変わっていないけれど、年齢を重ねることによって、時が“これ=人生”の見方を少しシフトさせたと思う。そのゆえ、僕らの動きが、新たなものになったり、従来とは違うものになるかもしれないけれど、中核は変わらぬままだと感じてる。より良い曲を作り、その質が鍵となり、成功し続けることが出来るのであれば、正しい道を進んでいる。理想は、一生涯音楽を作り続けることで、そこに辿り着く方法というのは時と共に変化している。そう、ゴールは死ぬまで音楽を作り続けることなんだ、それが明日であれ、100年後であれ。

リリース情報

テイクケア、テイクケア、テイクケア

- エクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイ

- 2011/12/21 RELEASE

- MAGNIPH

- [XQJH-1016 定価:¥2,376(tax in.)]

- 詳細・購入はこちらから>>

関連リンク

テイクケア、テイクケア、テイクケア

2011/12/21 RELEASE

XQJH-1016 ¥ 2,376(税込)

Disc01

- 01.Last Known Surroundings

- 02.Human Qualities

- 03.Trembling Hands

- 04.Be Comfortable, Creature

- 05.Postcard From 1952

- 06.Let Me Back In

関連キーワード

TAG

関連商品