Special

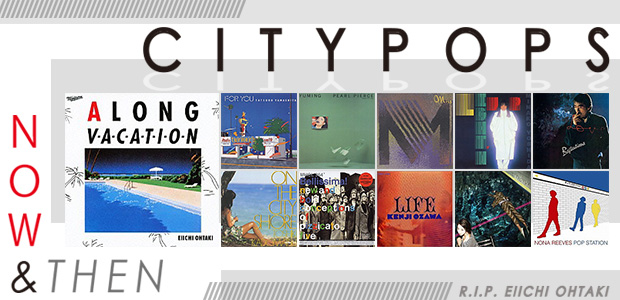

シティ・ポップス NOW & THEN

昨年末の2013年12月30日。日本のポップス界の伝説的ミュージシャン、大滝詠一が急逝した。近年じわじわとシティ・ポップス再評価が高まる中、ほぼ引退状態だった彼の動向にも少しずつ注目が集まっていたのに非常に残念でならない。ここでは、巨星・大滝詠一への哀悼を込め、シティ・ポップスの歴史を振り返りつつ、これからますます発展しそうな新しいシーンを追ってみたい。

シティ・ポップスとは?

「シティ・ポップス」という言葉は、明確に定義されているわけではない。簡単にいえば“都会的で洗練されたポップス”といったニュアンスだろうか。70年代半ば以降のAOR、ソフトロック、ブラック・コンテンポラリー、フュージョンといった当時の“オシャレ”の代名詞的なサウンドを軸に、“街”、“リゾート”、“ドライブ”、“キャンパスライフ”といったキーワードを散りばめた歌詞や、爽快感を意識したヴォーカル・スタイルなどが特徴で、湿っぽいフォーク・ソングを含む“ニューミュージック”という言葉ともまた違う感覚を持っている。1975年の発表当時は異色の存在だったシュガー・ベイブの名盤『SONGS』を起点に、大滝詠一、山下達郎、吉田美奈子、荒井(松任谷)由実、竹内まりや、大貫妙子、南佳孝などが続々と頭角を現し、シティ・ポップスの基盤を作り上げていった。もし、シティ・ポップスってなに?と思うのであれば、このあたりの名盤を聴いていただきたい。

シティ・ポップスの真髄を感じる5枚

大滝詠一『A LONG VACATION』(1981)

絶対に外すわけにはいかない、シティ・ポップスにおける永遠の金字塔。松本隆の詞、洋楽ポップスを咀嚼して作り上げたナイアガラ・サウンド、永井博によるリゾート感溢れるイラストと、すべてがマッチしたトータル・アート。発売から1年で100万枚以上の売上を記録したという、名実共にモンスターなアルバム。

山下達郎『FOR YOU』(1982)

大滝門下の出世頭であり、現役ポップス・シンガーの最高峰。いずれも名盤揃いだが、ここではRCA/AIRレーベル最後のオリジナル・アルバムをセレクト。冒頭のカッティング・ギターで一気に引き込まれる「SPARKLE」や、CMやドラマでも使用された「LOVELAND, ISLAND」などの高揚感は格別だ。

松任谷由実『PEARL PIERCE』(1982)

荒井由実時代も含めると、ユーミンの諸作品はシティ・ポップスの教科書といってもいいくらいすべてがマスト・アイテム。敢えてセレクトするなら、80年代初頭の雰囲気を詰め込んだ本作。夫である松任谷正隆を中心とするリズム・セクションが、AORやソウルを取り入れたグルーヴが彼女の世界観にジャスト・フィット。

竹内まりや『MISS M.』(1980)

山下達郎夫人だということを抜きにしても、竹内まりやの歌声やソングライティングの才能は、シティ・ポップス界でもずば抜けた存在。このL.A.録音作は、そういった日本人離れしたセンスも絶好調。デヴィッド・フォスターやTOTO人脈が全面バックアップし、オールディーズからディスコ・サウンドまで難なくこなしている。

吉田美奈子『LIGHT'N UP』(1982)

日本人離れしたセンスといえば、80年代の吉田美奈子も忘れられない。当時の先鋭的なファンクやブラック・コンテンポラリーを取り入れ始めた頃のこの傑作アルバムには、松木恒秀や岡沢章といったキーマンたちに加え、デヴィッド・サンボーンらNY勢も参加。メロウで華麗な「頬に夜の灯」は、永遠のスタンダード。

Writer:栗本 斉

シティ・ポップス黄金時代

70年代末から80年代にかけては、シティ・ポップスの黄金時代といっていいだろう。男性では、角松敏生、杉真理、山本達彦、稲垣潤一、女性では、尾崎亜美、杏里、大橋純子、八神純子、松原みきといったシンガーが続々とヒットを飛ばし、寺尾聰の歴史的な大ブレイクを頂点に、お茶の間にまでシティ・ポップスが溢れかえるようになる。彼らは従来のシンガー・ソングライターやバンドという形式に捕らわれず、ジャズ・フュージョン系のミュージシャンを起用したり、歌謡曲との境界線を飛び越えたりと、ポップな作風とは裏腹に音楽的な実験を多数試みた。逆に大野雄二、松岡直也、高中正義といったプレイヤーに脚光が浴びたり、野口五郎、岩崎宏美、松田聖子などの歌謡曲やアイドルの世界でもシティ・ポップス・サウンドが当たり前となっていく。ここまでジャンルがクロスオーヴァーしたことは、それまでの音楽史にはなかったのではないだろうか。極端な解釈かもしれないが、日本の音楽シーンが最も豊かで贅沢だった時代といっても過言ではない。

シティ・ポップスの黄金時代を知る5枚

寺尾聰『REFLECTIONS』(1981)

「ルビーの指環」、「SHADOW CITY」、「出航 SASURAI」という3曲の大ヒット・シングルを生み出した、歌謡AORの最高傑作。クールなダンディズムに溢れた歌詞、浮遊感を生み出す井上鑑のアレンジ、そして寺尾のささやくような低音ヴォーカルによって作り上げられた世界観は、マジカルとしかいいようがない。

角松敏生『ON THE CITY SHORE』(1983)

大滝、達郎らが第一世代だとすると、第二世代を牽引していったのが角松敏生だろう。さらに洋楽的なサウンド指向を研ぎ澄ませ、洗練された感覚でシティ・ポップスをブラッシュアップしていった。本作は夏のリゾートのイメージを徹底し、メロウ・フローターの「Beach's Widow」をはじめとする名曲を多数含む初期代表作。

杏里『TIMELY!!』(1983)

しおらしいお姉さん的雰囲気でデビューした杏里も、80年代に入ってからはスポーティーにイメージ・チェンジ。そのサポートを務めたのが角松敏生であり、本作は二人のコラボレーションが結実した傑作。「CAT'S EYE」や「悲しみがとまらない」のヒット曲はもちろん、アーバンな「STAY BY ME」など隠れ名曲も多数。

大橋純子&美乃家セントラル・ステイション『CRYSTAL CITY』(1977)

ソウルやディスコを歌わせたら右に出る者がいないといわれた大橋純子。そのサウンドを担った美乃家セントラル・ステイションには、後に一風堂を結成する土屋昌巳も参加していた。本作は彼らとの2作目にあたり、まさにクリスタルな輝きを感じさせるタイトル曲や、ボッサ・ビートの「男と女のいる舗道」を含む傑作だ。

大野雄二『ルパン三世・2』(1978)

音楽シーンだけでなく、映画やテレビにもシティ・ポップス感覚はどんどん取り入れられていったが、その先陣を切ったクリエイターが大野雄二。ジャズ・ピアニストとしての実力を持ちながら、角川映画やアニメなどのサントラを多数手がけた。おなじみのテーマ曲もいいが、メロウ・バラード「ラヴ・スコール」も素晴らしい。

Writer:栗本 斉

渋谷系以降、シティ・ポップス冬の時代

90年代に入ると、それまでの音楽的な価値観も一変。シティ・ポップスは過去の遺物として、“ダサいもの”扱いされるようになった。しかし、実際のところ当時の最新音楽の中にもシティ・ポップス的なエッセンスは多数見受けられる。とくに渋谷系と呼ばれるムーヴメントは、ある意味地続きといってもいいだろう。例えば、ピチカート・ファイヴは細野晴臣のプロデュースでデビューし、大滝詠一のカヴァーもしていたし、コーネリアスこと小山田圭吾はシティ・ポップスの屋台骨を支えていたYMOのサポートに参加することになる。また、キリンジや古内東子などはシティ・ポップスをアップデートさせたアーティストといってもいいだろう。そして、こういった冬の時代を経て、2010年代の新世代シティ・ポップスへと繋がっていくのである。

渋谷系以降のシティ・ポップスを知る5枚

ピチカート・ファイヴ『ベリッシマ』(1988)

野宮真貴が加入する以前、田島貴男(オリジナル・ラヴ)がヴォーカリストだった時代の名盤。カーティス・メイフィールドやスライ&ザ・ファミリー・ストーンといったブラック・ミュージックを意識的に引用。シティ感覚に満ちたポップ・ソングの数々は、シュガー・ベイブや山下達郎の隔世遺伝といってもいいだろう。

小沢健二『LIFE』(1994)

フリッパーズ・ギターは、いわゆるUKのギター・ポップやネオアコのムーヴメントに呼応した洋楽的な世界だったが、解散後の小沢健二は詞の世界を重要視するようになり、90年代ならではのシティ・ポップスを作り上げた。「愛し愛されて生きるのさ」や「ぼくらが旅に出る理由」でのキラキラ感は、この年代の象徴。

古内東子『OUR GLASS』(1996)

“OLの教祖”とまでいわれた古内東子は、その歌詞の世界観からユーミン・フォロワーといえるシンガーかもしれない。また、サウンド面では、そこはかとなくブラック・ミュージックの香りを漂わせていることも特徴的。ジェームス・ギャドソンやデヴィッド・T・ウォーカーも参加した本作は、名曲「誰より好きなのに」を収録。

キリンジ『3』(1998)

キリンジがデビューした時は、若い音楽ファンだけでなく往年のシティ・ポップス世代も驚喜したという。ソフトロックやAORを日本的な世界に落とし込む技は、確かにシティ・ポップスの先達と手法は似ている。もはやスタンダードといえる「エイリアンズ」を始め、スティーリー・ダン風の「悪玉」など傑作揃いの初期代表作。

paris match『type III』(2002)

ソウルやアシッド・ジャズのテイストを、ジャパニーズ・ポップスへと変換したユニットの3作目。杉山洋介の作るメロウ&グルーヴなサウンドとミズノマリのクールなヴォーカルは、新しいシティ・ポップスを予感させてくれた。冒頭の「Saturday」やオマーのカヴァー「There's Nothing Like This」でのワクワク感が最高。

Writer:栗本 斉

シティ・ポップスの新しい夜明け

2010年を境として、再びシティ・ポップス的なサウンドが見直されるようになってくる。いわゆるR&Bブームが一段落し、メロウなサウンドが定番化したところで、次に目を付けられたのがシティ・ポップスに向かったと考えてもいいだろう。その先駆けは、土岐麻子や冨田ラボなどがシティ感覚の名曲を生み出していったことだろうが、決定的となったのがジャンクフジヤマの登場と一十三十一の名作『CITY DIVE』だ。前者は過去の歴史をリスペクトし、後者は新しいクリエイターを引っ張り上げたという意味でも、その功績は非常に大きい。とりわけ現在のインディ・シーンでは、シティ・ポップスに影響を受けた新しい才能がゴマンと存在する。2014年以降もさらなる発展に期待できそうだ。

最新型シティ・ポップスを感じる5枚

土岐麻子『TALKIN'』(2007)

シンバルズ解散後の土岐麻子は、ジャジーなポップスを歌うという雰囲気だったが、本作では“シティ・ポップ宣言”を声明。ノーナ・リーヴスや川口大輔といった同世代のクリエイターを起用することで懐古趣味にならず、「モンスターを飼い馴らせ」や「ファンタジア」のような新鮮なシティ・ポップスを提示してくれる。

一十三十一『CITY DIVE』(2012)

2010年代のシティ・ポップス完全復活を高らかに歌い上げたのが、間違いなく本作。流線形のクニモンド瀧口をプロデュースに迎え、DORIANやKashif(PPP)といったシーンのキーパーソンが集結。打ち込みを取り入れた頃のユーミンや佐藤博に通じるプラスティック感覚のサウンドと、キュートな歌声の相性も抜群。

ノーナ・リーヴス『POP STATION』(2013)

90年代から活動するノーナ・リーヴスはすでにベテランの域にさしかかっているが、彼らが個別にサポートする土岐麻子や一十三十一も含めると、現在のシーンにおける功績は非常に大きい。ファンキーでグルーヴィーな「P-O-P-T-R-A-I-N」のようなキラー・チューン群は、どんな若手の楽曲よりも瑞々しく感じさせる。

ジャンク フジヤマ『JUNK SCAPE』(2013)

“あの人”に歌い方がそっくり!なんて噂されてインディー・シーンで話題になったジャンクフジヤマも、2010年代を牽引するアーティストのひとり。ドラマーの村上“ポンタ”秀一がサポートしたことで俄然注目を集めた。「あの空の向こうがわへ」や「魅惑の唇」といったテンションの高いシティ・ポップスに圧倒される。

VA『大貫妙子トリビュートアルバム - Tribute to Taeko Onuki-』(2013)

音楽活動40周年を記念して発表された本作は、昨今のシティ・ポップス・ムーヴメントを象徴かもしれない。シティ・ポップスを代表する大貫妙子の楽曲の普遍性や、同世代のユーミンや坂本龍一から、やくしまるえつこやSalyuまでが加わったことで世代を超越した魅力が浮き彫りにされ、シーンの厚みを感じさせてくれる。

Writer:栗本 斉

関連商品