Special

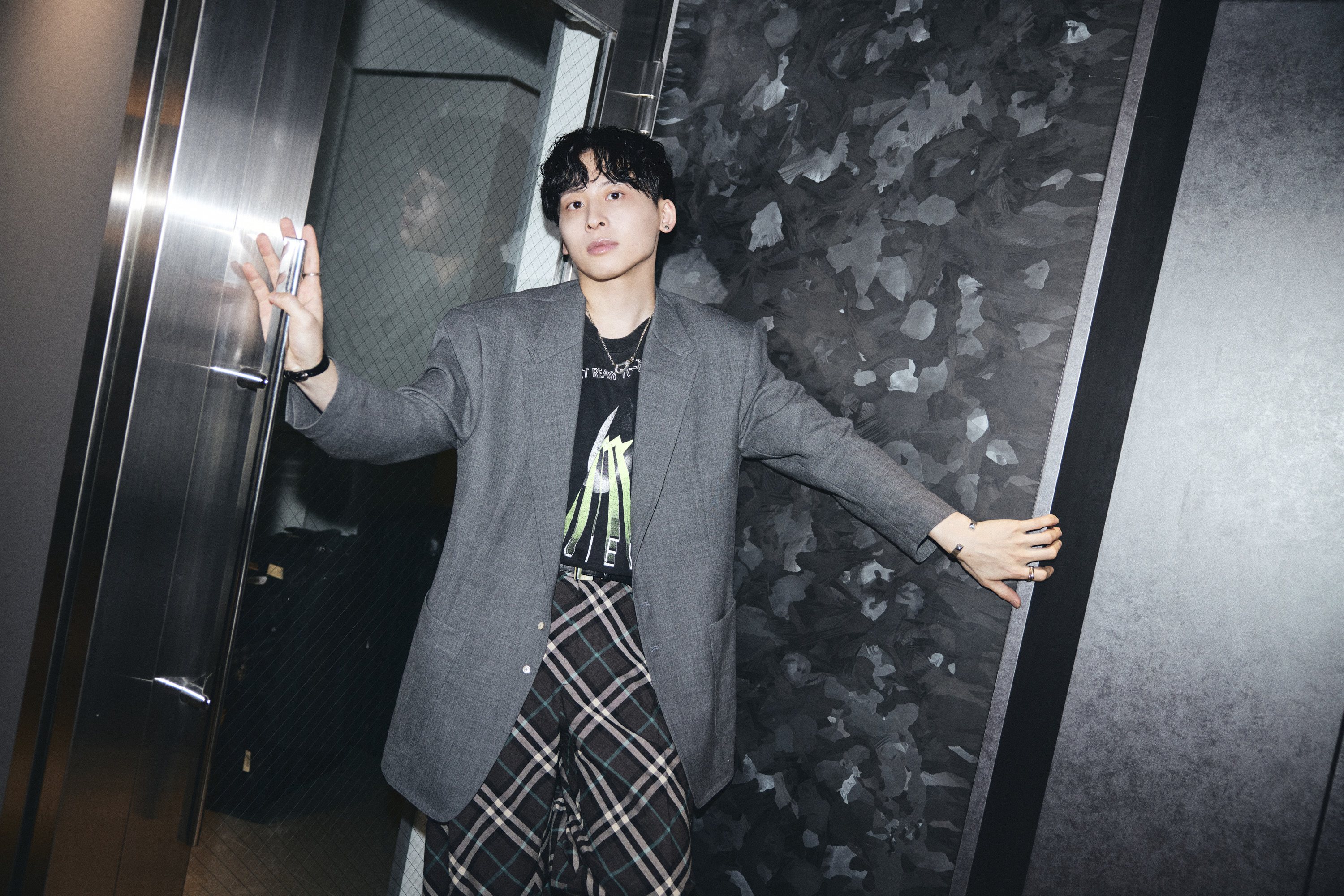

<インタビュー>工藤大輝、名刺代わりとなるセルフカバーアルバム『Otowonous』をリリース――挑戦と分析を重ねる制作の裏側にも注目

Interview & Text:高橋梓

Photo:興梠真穂

2024年末に『第75回NHK紅白歌合戦』(NHK総合)に初出演を果たすなど、勢いをもって活動しているDa-iCE。そのリーダーを務めるのが工藤大輝だ。工藤はパフォーマーとしてだけでなく、楽曲制作にも精力的に取り組んでおり、「Kartell」、「スターマイン」、「オレンジユース」、「FUNKEYS」などの名曲を次々と生み出してきた。さらにDa-iCEだけではなく、Nissyやわーすた、OWVなどのアーティストへも楽曲提供をしている。そんな工藤が6月25日にセルフカバーアルバム『Otowonous』をリリース。そこで本稿では工藤本人に同作について、じっくり話を聞いた。

アイデアって形にして初めてアイデアになる

――まずは、このタイミングでセルフカバーアルバムをリリースする意味から教えてください。

工藤大輝:セルフカバーアルバムを出そうという企画を練り始めたのは、1年半前くらい。というのも、未来予知的な話になるのですが、2024年に露出が増えるだろうと想定していたんです。実際、特番などにもたくさん出演させていただきました。そして、その前から「Da-iCEという“グループ”は知っているけど、一人ひとりを詳しく知っているわけではない」という、グレーな人たちが増えている実感もあって。昔だったら「ファン=コアな人たち」で、僕らを全部知ってくれていましたが、そうではない方もすごく増えました。そういった方々に自分が何たるかを知ってもらったほうがいいのかなと思い、名刺代わりになるセルフカバーアルバムをリリースすることにしました。

―― 一種の自己開示的な。

工藤:そうですね。ちょうどそのタームに入ったんだと思います。1度SNSを頻繁に更新しないというタームに入ったのですが、その結果神秘性が増してワンパンチが強くなるという現象が起きました。でも、少し前から人となりがわかるほうがいい時代になってきている、というふうに思っていて。なので、いろんなプラットフォームを使いながら自己開示をしてみようかなと。

――その1つが『Otowonous』だったというわけですね。

工藤:はい。それに、ライトユーザーに兄であるclaquepotを知ってもらいたいとも思っていました。そのためには、導線をしっかり書いていかないといけないと考えて、セルフカバーアルバムをリリースすることにしました

――その『Otowonous』ですが、タイトルは工藤さんの造語でしょうか? 色々と意味を考えてみたのですが、果たして合っているのか自信がなくて。

工藤:検索した時にこのセルフカバーアルバム以外が引っかかるのが嫌で、造語を作りました。「自分」というような意味のタイトルにしたいなと単語を探していた時に、「autonomous(自立した、自律性の)」という単語が出てきたんです。それをいろいろとイジっていって、「Otowonous」にすれば「自分が自立してちゃんとやっている」という意味と、日本語の「音を成す」のダブルミーニングにもなるし、美しいなと思ったんです。しかも、誰も使っていないので「これだ!」と。それに、「難しくて読めないじゃん!」というタイトルにしたかったんですよ。その方が、この作品についてみんな考えようとするじゃないですか。

――工藤さんの策略にまんまとはまり、めちゃくちゃ考えました(笑)。

工藤:字面通りの意味しか持たないタイトルにしないことで、まさにそういう楽しみ方もしてほしかったんです(笑)。しかも、ずっと使えるなとも思って。今後曲が溜まって、2枚目、3枚目をリリースする時には『Otowonous2』などにできますから。

――曲についても聞かせてください。新曲かつリード曲の「SFST」は工藤さんのアティテュードを感じる楽曲ですが、どういう経緯で制作されたのでしょうか。

工藤:まず、バックダンサーをつけて僕が踊って歌う曲を絶対に作ろうと思っていました。なので、必然的に曲調はこういったジャンルになって。内容的にもHIPHOPの文脈もありつつ、自分が何たるかを説明する曲にしたかったんです。ラブソングではなく、「僕はこういう人間ですよ」という。

――たしかに、踊るというスタイルは工藤さんを説明するうえで欠かせないものですよね。プラス、「工藤大輝とはこういう人物である」と説明することで収録されているカバー曲を包括するという意味もあるのかな、と。

工藤:そういう意味もありますね。「僕が作ったんですよ」というふうに「SFST」で提示して、他の曲で証明するというか。全ての曲は僕が作っています、と言える曲にしようという考えもありました。タイミング的にはセルフカバーの内容がすでに決まっているところで、新録をどうするかという流れだったんです。それなら収録曲を作った証明をする楽曲をリード曲にしたほうがいいよね、という話になってこの曲が生まれました。

――歌詞に注目すると、〈Swipe flick scroll and touch〉というキャッチーなワードからスタートしています。工藤さんの楽曲は思わず口ずさみたくなるようなワードが使われている印象なのですが、どうやって生まれているのでしょうか。

工藤:スワイプ、フリック、スクロール、タッチというワード自体はみんないろんな曲で使っているんですよね。でも全部を一気に言っている人ってあまりいなくて。それなら言ってやろうと(笑)。

――“欲張りセット”的な。

工藤:そうそう。でも、「キャッチーなワード」というのも、みんな最近SNS映えを狙って作っているので、キャッチーに見せて実は「僕はそうじゃないよ」と言いたくて。なので、サビの1行目は〈必要ない〉と1回否定してから〈Swipe flick scroll and touch〉というキャッチーなワードにつなげているんです。

例えば、SNSでサビが切り取られたら〈Swipe flick scroll and touch〉という部分だけがフォーカスされると思うんですね。そうなると「工藤はキャッチーな曲作ってるな」となるじゃないですか。でも、全体を読み込むと「いやいや、それを否定しているんですよ」という曲。読み込んでくれる人にはわかるけど、なにもわかっていない人は「キャッチーな曲を作ったね」で終わるという、性格の悪い曲を作りました(笑)。

――なるほど(笑)。

工藤:全体的に、僕の歌詞の書き方はそういう傾向があるんですよ。Da-iCEの曲は、ヒットさせるための仕掛けと、ヒットを狙うためにキャッチーなことを押さえる歌詞を書くことをテーマにしていて。それがソロにもなっている部分はありますね。

――サウンド面でのこだわりはありますか。

工藤:今回、トラックのアレンジやプロデュースはShin Sakiuraくんがやってくれていています。Shinくんは何回か一緒に仕事をやらせてもらっていて、すごくやりやすいんです。キャッチアップが早くて、僕がトップラインと歌詞を書いたら「こういうことだね」とすぐにやってくれるんですよ。だからすごく楽しい。

今回は踊ることを大前提としていたので、依頼の段階で「このフレーズをモチーフとした振り付けになるだろうから、そこが目立つビートにしてほしい」というようなことを伝えていて、それをうまくキャッチアップして形にしてくれました。その時点では振りはできていませんでしたが、「おそらくこの音を取るんだろうな」、「この歌詞を取るかもな」と振り付けの下書きみたいなものは自分の中であって。(花村)想太も同じことをやっていると思うのですが、曲を作る時点で振り付けがどうなるかも想定して作っているんですよね。なので全てできあがって見てみると、それぞれにすごく親和性がでているという。

――ご自身で踊られるからこその視点ですね。

工藤:だと思います。ダンサーなので、どうやったら踊りが映えるか、わざと音を抜いたほうが踊りが見えやすいんじゃないか、などを考えられるのは自分の強みかもしれません。

――その「SFST」以外には11曲のセルフカバー曲が収録されています。こちらはどういった基準でチョイスされたのでしょうか。

工藤:自分が歌えるかどうかが大きいです。例えば、わーすたに提供している楽曲を僕が歌うと面白くなっちゃうんですよ(笑)。なのでそういった曲は一旦外して。claquepotとツーマンライブをやることも決めていたので、ライブでやっても変にならない曲を集めました。

――わーすたさんのカバー曲もいつか聴いてみたいです!

工藤:いやぁ、「俺、ライブでタピオカミルクティーって言えねぇな」と思ってしまって(笑)。フレーズが強すぎました。

――いつか実現することを期待しておきます。収録曲のアレンジはどういう方針でしていったのでしょうか。

工藤:今回は僕がお願いしたいアレンジャーをピックアップして、この方にはこの曲をお願いしようという部分もすべて自分で決めました。90年代を代表する大御所の方もいれば、20代半ばくらいの新進気鋭の子もいますが、「ポップに寄りすぎない」という軸を設けています。僕はブラックミュージック、ファンクなどが好きなので、その要素をしっかり持っていてポップにも昇華できる人にお願いしました。claquepotだと実験的に韓国のトラックメーカーと組むこともあるのですが、工藤大輝に関してはリスナーの幅が広いですし、J-POPをたくさん聴いている人が多いので、そこからはみ出ない中で作ることを意識しました。

――そこの棲み分けもしっかり計算されているのですね。claquepotとのツーマンライブに関してもなかなかないアイデアですよね。そのアイデアはどう生まれているのですか?

工藤:ふざけているだけです(笑)。僕、アイデアって形にして初めてアイデアになると思っていて。実際僕と同じようなことを考えている人は多分いると思うんですよ。でも、形にできていないから知られていないという。僕もclaquepotとのツーマンライブはかなり初期から思い描いていたのですが、予算も時間もなくてなかなか形にできませんでした。でも、ここ数年で僕個人やグループがボトムアップしたことで、アイデアが具現化できた。遅かったなと思うくらいですが、結果的にいいタイミングで開催できることになったんじゃないかなと思っています。

面白い論争が起こればいいなと思っています

――楽曲制作についてもお話を聞かせてください。工藤さんが提供された曲は、そのアーティストにとてもフィットしていると感じます。一方で、「工藤大輝が作った曲」という要素もしっかり感じられていて。それはなぜだとご自身で分析されますか?

工藤:うーん、いい意味での偏見があるかもしれませんね。どんな作家さんでもやっぱり癖や、使いがちなプラグインってあるんですよ。でもある程度の物量をこなしているとそれがその人のアティテュードのようになる。もしかすると僕も量を提供してきたことでそうなれたのかな、と。

――たしかに。

工藤:それと、人に任せる部分の線引を理解した上でやっていることもあるのかも。歌詞とメロは自分で考えるけど、アレンジは他の方に任せる、とか。それを楽しいと思えるタイプなんです。ディレクタータイプ、プロデューサータイプなんですかね。自分の領分を越えたら人に任せることを大切にしています。

――それによってより幅が広がる、というわけですね。そもそもなのですが、工藤さんは曲を0から形にする際、どういう流れで作ることが多いのでしょうか。

工藤:めっちゃ種類ありますよ。トラックメーカーの方にトラックを願いしてからメロディーを付けて歌詞を書くパターンもありますし、自分でデモを作ってからアレンジャーの方にアレンジしてもらうパターンもあります。

――それは何によって変わるのですか?

工藤:アイデアの分量と曲調ですかね。でもどうだろう。最近はぐちゃぐちゃかも。バラードやミッドテンポの曲だとコード進行とメロディーがすごく大事なので、自分でデモを作るほうが確度が高い曲ができるんですよ。肌感覚ですけど、アップテンポの場合はトラックメーカーの方に頼むとスムーズに行くことが多いかもしれません。バラードをトラック先行で作ってうまくいった試しがほぼないんですよね。他の方はわかりませんが、僕はそういう適性の人間ですね。

――そういった流れの中で一番大切にしていることはどの部分なのでしょうか。

工藤:曲によって違いますが、ライブの想定ができるかどうか、ですね。要は聴いて終わりの曲ではなく、パフォーマンスまでを想定して作っているんです。自分がパフォーマンスをすることを考えた時に、パフォーマンスしにくい曲を作ってもどうしようもないですし、どなたかアーティストに提供する楽曲でも、セットリストのどの部分に持ってきてどういうパフォーマンスをするのかを考えています。

――となると、あまりライブをしないアーティストの方への楽曲だと筆が進まないなんてことも?

工藤:ありますね。あとは歌い手さんとか。筆が進まないというわけではないのですが、顔を出していない方だと複雑なことを言っても表情に出ないからなぁ、というようなことは考えます。自分が歌って踊るからこそ、そうでないアーティストの方の楽曲だと感覚を切り替えないと、と考えたり。

――とはいえ、工藤さん自身も踊らずにライブをするパターンもありますし、いろんなライブも拝見されていますよね。さらにロックフェスなどにも出ていてバンドシーンへの造詣もある。となると、できないことがないんじゃないか、と思ったり。

工藤:そんなことはないですが(笑)、寄せすぎないようには気をつけています。例えば、ロックバンドへの曲だからといってロックバンド然とした曲に寄せすぎると、別に僕が書かなくてもいいじゃんとなってしまう。なので、アーティスト側の領域と僕の領域をギリギリ混ぜて、ファンが嫌だなと思わないところでとどめる。そういったことを考えながらやっています。

――そのバランス感覚も工藤さんの武器ですよね。楽曲制作のやり方の中で、ご自身のやり方が他の人とは違うなと思う部分はありますか。

工藤:それこそ、そのバランスかもしれません。例えばJ−POPを作る人と比べたら僕は圧倒的に韻を踏むのですが、HIPHOPの人からするとジャブ程度ですし。そのバランス感はあまりないのかなと思います。

――そう考えると、色んな部分でバランスを取っていらっしゃるんですね。

工藤:バランスを取ることで、隙間産業的に自分の立ち位置を確保している感じはありますよ。特化型の方々を常に羨ましいとも思っていますし、そういう人たちが結果を出しているのを見るとかっこいいと思っています。でも、いかんせん僕はそういう生き方をしていないんですよね。そうじゃないところで結果を出すことで、僕と同じようなタイプの人が「こういう生き方もいいな」と思ってくれたら嬉しいです。

――そんな工藤さんが、作品ができた時に「美しい」と思えるのはどういう部分なのでしょうか。

工藤:思ったことないです。僕、曲が出来上がった時にはちょっと飽きてしまっているんですよ(笑)。もう違う曲を作りたくなってしまっていて。もちろん手を抜いているわけではないのですが、「ここが足りないな」と思っても、「1回壊してもう1回作ろう」とは思えないんです。それならば違う曲を一から作ってしまおう、という。飽き性なんでしょうね。なので完成品を愛でて、「めちゃくちゃいい曲」と思うこともあまりないんです。

――となると、インタビューでよくある「今回の作品を改めて聞いてみていかがですか?」というような質問って困りませんか?

工藤:困ります(笑)。次作ったらもっといい作品になります、と思ってしまうので。あとは、作品を評価していただいた時にも困ってしまいます。自分では納得していないのに「めちゃくちゃいい」と言われると真逆じゃないですか。なので「そうなんですね」となってしまうんです。

――あー……。肝に銘じておきます。

工藤:いやいや(笑)。でも、内容次第なんですよね。「いい曲」という評価は誰でも言えるじゃないですか。そういった類のことは困ってしまうのですが、具体的に「こういうことですよね」と言われるとまた話は別。それが仮に違った解釈だったとしても、「なるほどね」と思えますし、楽しんでいる自分もいます。

――となると、自分が大事にしていた部分があまり伝わっていないということもありそうです。

工藤:ありますよ。わかりやすいところで言ったら歌詞の意味や、音の意味はよくあります。でもすべて言語化しているわけではないですし、伝わらない前提で作っているので別にいいんです。気づいてもらえたらラッキーだな、くらい。しかも、こういうインタビューで自分で説明をしていても、作った当初と違うことを考えてしまっていることもあるんです。「あれ、これって本当にそういう意味だったけ?」みたいな。

――たくさんの曲を作られているから、というのもあるんじゃないでしょうか。

工藤:それもそうですし、初期衝動の気持ちを忘れてしまうんでしょうね。なので、違う解釈をされても嫌な気持ちになっていないんですよ。僕も他の人の曲を聴いてすべては理解できないと思うので、「そういうもんだよね」と思っています。

――何年か前に取材させていただいた時に、曲にいろんな仕掛けをして、それに対する論争が起こると「しめしめと思う」とおっしゃっていましたもんね。

工藤:そうですね。それは今でも変わりません。今回の「SFST」に関してもわりと直接的な表現を使っているので、面白い論争が起こればいいなと思っています。

――リスナーを意識して仕掛けをする場合、どんなことをされるのですか?

工藤:例えば曲の全体像をぼかしてわかりやすいフレーズを入れることもできるのですが、そうすると誰でもかける歌詞になってしまうんです。なので、違和感があったとしても僕なりの面白いワードを入れておく。工藤大輝が作ったというハンコを押すイメージです。あとは、リスナーの立場になって書くこともあります。僕が言いたい文句があったとしても、それを僕の文句として書くのではなく、一般の社会人が上司に対して思っているような目線で書く。主人公を変えるわけです。そうすると自分事として聴いてくれる余地が生まれるというか。そういう書き方をすることは多いですね。

――もう一つ、お聞きしてみたいこともありまして。先日膝の手術をしていろんなことを考えていた、とお聞きしました。楽曲制作に対する考え方の変化などもあったのでしょうか。

工藤:変化は特になかったですね。じっくり、ゆっくり作りたいと思ってはいるのですが、スケジュール的に無理な部分も多いので変わらなかったんですよ。ただ、Da-iCEに関しては胸を張って「作りました」と言えるような制作をしたいと思うようになりました。手術きっかけではないですが、そういったマインドの変化はありました。

とは言え、作り方が変わったということはないですね。もしかすると変わっている部分があるのかもしれませんが、自覚症状はありません。ただ、逆にそこに危機感も持っていて。ずっと同じやり方でやっていると、厄介な大御所みたいになってしまいそうですし、そういう立ち位置になりたくないんです。なので、若い人たちと一緒にやってみたり、新しい環境に自分から飛び込むようにはしています。

――今後生まれる曲も楽しみです。では最後に、さまざまなクリエイティブ活動をしていく中で、工藤さん的に絶対に欠かせないモノやコトを教えてください!

工藤:僕、本当に一貫性がないのですが、作詞をする時はiPhone一択。むしろiPhone以外で作詞をしたことがないです。パソコンもiPadもだめ。iPhoneが最速で書けるんですよね。なので、メモ帳の使用率がぶっちぎりで高い。

――出先でもサッと書けますもんね。

工藤:そうなんです。シームレスなので使い勝手がいいんですよ。手書きでも書けるし、自由帳みたいなんです。面白いので、興味がある方はぜひ使ってみてください!

関連商品