Special

<インタビュー>Spotifyのグローバルヘッドが語る、日本の音楽の可能性

Interview & Text:柴 那典

Photo:板場 俊

日本の音楽カルチャーに大きな変革の波が訪れている2025年。グローバルな視点から見たその未来像はどういうものなのか? Spotifyのグローバル・ヘッド・オブ・ミュージック・パートナーシップ&オーディエンスをつとめるJoe Hadley氏へのインタビュー取材が実現した。

【MUSIC AWARDS JAPAN 2025】の授賞式に合わせて来日した彼に、J-POPの海外展開について、アフリカやラテンなど各地域のトップアーティストが国境を超えた巨大な人気を獲得している現在のグローバルな音楽シーンの趨勢について、話を聞いた。

ストリーミングが変えた世界の音楽地図

――ここ最近では米津玄師、藤井風、YOASOBI、Adoなどワールドツアーを成功させる日本のアーティストが増えてきています。J-POPの海外進出の潮流が目覚ましくなっていると言われていますが、どのように見ていますか?

Joe Hadley:こうしたアーティストが海外でツアーし、日本以外の場所でも反響を得ているのは本当に素晴らしいことだと思います。それだけでなく、音楽がグローバルにストリーミングされているという事実も重要です。2024年にSpotifyから日本のアーティストに支払われたロイヤリティの約50%が日本国外からのもので、また、約75%は日本語の楽曲に対して支払われたものです。つまり、英語でなくても世界に届く。日本語のままでも十分に評価されているというのは、日本の音楽への世界からの関心を強く示すものです。

もうひとつ面白いデータがあります。2024年に日本のアーティストの楽曲が世界中のリスナーから初めて再生された回数は約26億回にのぼります。これは本当にすごい数字です。日本の音楽はかなりグローバルに広がりつつあります。

――こうした状況が示しているのは、とりわけ日本の音楽に注目が集まっているのか、それともSpotifyなど音楽ストリーミングサービスの普及によってグローバルな音楽ビジネスの構造が変わったのか、もしくはその両方かと思うんですが、いかがでしょうか?

Joe Hadley:両方ですね。私たちには素晴らしいプロダクトがあり、非常に優れたエディトリアル・チームがいます。音楽のグローバル化を語る上で欠かせないのは、「グローバル・キュレーション・グループ」の存在です。このチームには、ジャンルや地域ごとの専門性を持ったエディターが世界中から集まっており、音楽を共有しながら、適切なプレイリストに追加するためのサポートを行っています。海外から強い人気を誇る「Gacha Pop」など、プレイリストの取り組みはとても重要で、これによって、ストリーミングを通じて音楽をグローバルに届けるという私たちの役割を果たしています。また、AI DJ(※日本では未実装)などのパーソナライズ機能も、音楽が世界中に届くのを後押ししています。

――これまでJ-POPにおいてはアニメやゲームをきっかけにグローバルな人気を獲得する曲が多かったと思います。一方で、それがアーティストのキャリアや継続的な支持に繋がらないということも指摘されていました。こうした状況は近年になって変わってきたとも言えますが、このあたりに関してはどうお考えでしょうか?

Joe Hadley:私はアニメを観て育った世代ですし、『メタルギアソリッド』などのゲームも大好きで、それが日本文化と音楽への入り口でした。同世代の多くの人にとっても同様だと思います。でも、ストリーミングが登場してからは、音楽がアニメやゲームという枠にとらわれず、より自由に広がるようになりました。これは、私たちがSpotifyでアーティストの成長を考える上で重要な視点になっています。

――ストリーミングサービスを活用してアーティストの成長に結びつけるためにはどういうことが重要でしょうか?

Joe Hadley:「Spotify for Artists」というアーティスト向けのプラットフォームがあり、どの国や地域で音楽が再生されているか、プレイリストやラジオでどう聴かれているかなどをリアルタイムで確認できます。たとえば、ある地域で再生数が急増しているとわかれば、そのエリアへのマーケティング予算を強化したり、ツアーの開催を検討したり、現地アーティストとのコラボレーションを企画するなど、具体的なアクションに繋げることができます。Spotifyの活用方法は多岐にわたりますが、プラットフォーム外での活動においても、意図を持って動くこと、優先順位を定めることが大切です。その判断をサポートするために、私たちはデータを提供しています。

Spotifyがバックアップする世界の才能たち

――日本以外でも、たとえばアフリカやラテンなど英語圏以外の多くのエリアでローカルのアーティストが国外の人気を獲得しているのが今のグローバルな音楽シーンの特徴であると思います。そうした潮流と今のJ-POPを巡る状況には関連性があると思いますか?

Joe Hadley:ええ、その動きが始まりつつあるのが見てとれますね。私はSpotifyに入る前には長い間CAA(クリエイティブ・アーティスツ・エージェンシー)でアーティストのエージェントをやっていました。CAAを離れる直前には、Ayra Starr、Rema、Tems、Amaaraeといった多くのアフリカ系アーティストを担当していて、ナイジェリア、ガーナ、南アフリカと、彼らがアフリカ大陸で成長していく姿を間近で見ていたんです。そしてその音楽がオランダやフランス、イギリス、そして最終的にはアメリカへと広がっていくのを見て、多くのことを学びました。他にもTylaなどアフリカ大陸の多くのアーティストが成功を手にしています。こうしたアーティストたちがアフリカ以外の場所でもツアーを始められるようを支援してきたことが、私がより多くのアーティストとグローバルに関わりたいと思った理由でした。そしてSpotifyに入った理由のひとつも、音楽にもっと幅広い影響を与えたいと思ったからなんです。

――こうしたアーティストが人気を拡大していった背景にはどんなことがありましたか?

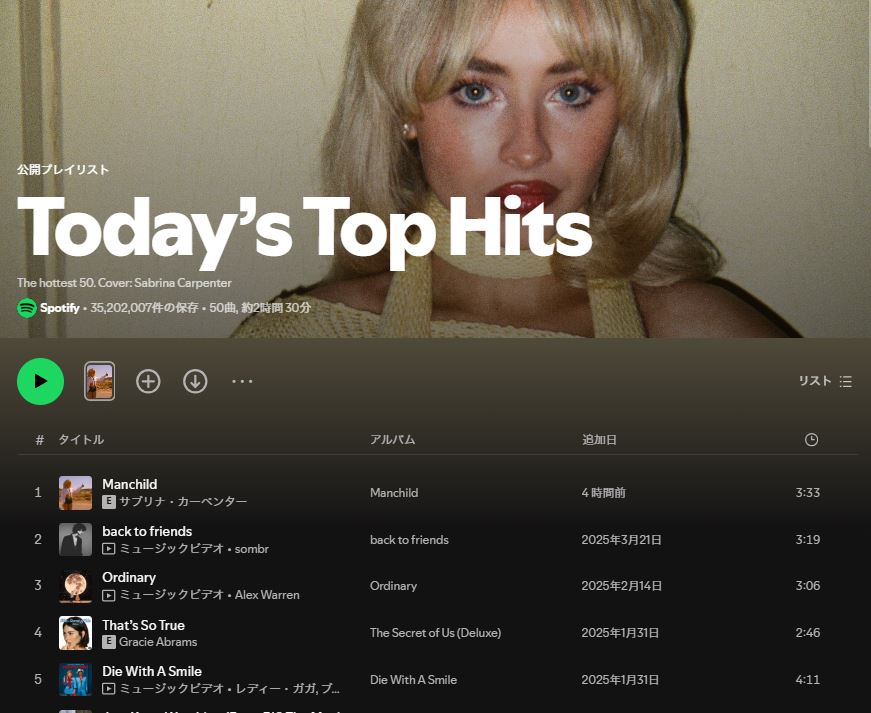

Joe Hadley:これらのアフリカ系アーティストやラテン系のアーティストたちがやっていることは、国外市場に進出するだけでなく、非常に意識的にコラボレーションを行っている点です。そして私は、J-POPやその他の日本発のジャンルも、ラテン音楽やアフロビーツが進んできた道を、そう遠くない未来に辿ると感じています。たとえば昨年にはミーガン・ジー・スタリオンが千葉雄喜を客演に迎えた「Mamushi feat. Yuki Chiba」がありました。これによって千葉雄喜は、「RapCaviar」や「Today's Top Hits」といったグローバル規模で大きなリスナーを持つ人気プレイリストにも日本人アーティストとして初めて登場し、月間リスナー数は約40万人から約450万人近くにまで増加しました。私たちは、その変化をリアルタイムで目撃しています。そしてこれからも、協力し合いながらこの流れを続けていく必要があると思います。

▲「Today's Top Hits」は現在3520万人にフォローされており、Spotify最大のプレイリストとなっている

――先日には2024年度の音楽業界への支払いや還元をまとめた年次レポートも発表されましたが、改めて、音楽ビジネスにおけるSpotifyの現状をどう捉えていますか。

Joe Hadley:私たちは非常に良いポジションにいると思います。2024年には、音楽業界に対して過去最高となる100億ドル以上を支払いました。この金額以外にも、様々な点において、年々成長を続けていて、これまで以上に音楽業界に貢献しています。もしミュージシャンがSpotifyを通じて得た収入で生計を立てられるとしたら、それはパートナーとしてとても嬉しいですね。

――発表によるとインディペンデントに活動するアーティストやレーベルの収益も増えているということですが。

Joe Hadley:素晴らしいことです。長い間、多くのパートナーが収益を得ているのを見てきました。2024年、インディペンデントに活動するアーティストおよびレーベルは、Spotify上で合計50億ドル以上の収益をあげており、これは前年同様に、Spotify全体のロイヤリティの約半分を占めています。とてもエキサイティングなことです。多様な収益源を提供できることは、みんなにとっての勝利だと思います。

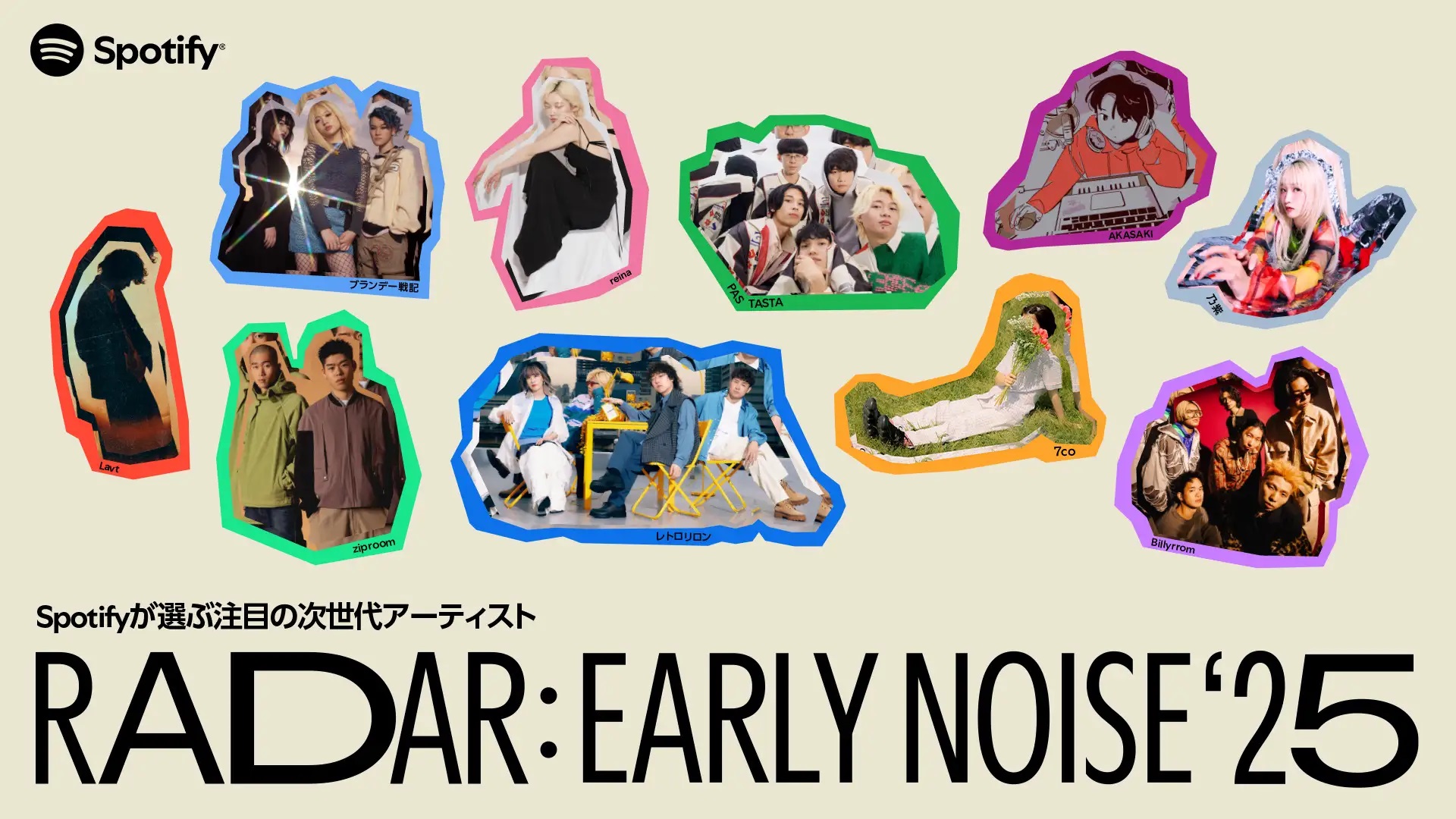

――Spotifyは「RADAR: Early Noise 2025」などこれからの才能をプッシュすることに力を入れて、アーティストが国境を超えてブレイクする機会を作ってきたと思います。そこへの思いはいかがでしょうか?

Joe Hadley:「RADAR」は、アーティストをグローバルにブレイクさせ、成功のチャンスを与えたいという思いから始まりました。知名度がそこまで高くないアーティストやスタートしたばかりのアーティストにも、入り口を用意したかったんです。つまり、アーティストの成功を見たいという気持ちが原動力になっています。また、先日には「Fresh Finds」というプレイリストが10周年を迎えました。これはインディーズアーティスト専用のプレイリスト・ハブで、メジャーレーベルと契約する前、あるいは契約しない場合でも、プレイリストに載るチャンスを提供するものです。この10年で、Laufey、 Brent Faiyaz、 Omar Apollo、 Doechiiなどのスーパースターが、この「Fresh Finds」からキャリアの旅を始めています。

▲「RADAR: Early Noise 2025」には、AKASAKI、乃紫、ブランデー戦記など10組が選出された

【MUSIC AWARDS JAPAN】は日本の音楽文化をどう変える?

――音楽カルチャーの現状をどう見ているかについても聞かせてください。どんなトレンドやどんなムーブメントに注目していますか。

Joe Hadley:今は音楽が本当に、国境を越えているのを感じます。あらゆるアーティストにとって、自分の出身地ではない国や地域で音楽が聴かれているんです。これは非常にエキサイティングな現象です。Spotifyには7億人近い月間リスナーがいるので、音楽をグローバルに届けられる力が、どんどん大きくなっていると感じています。

最近のトレンドとしては、カントリー・ミュージックのグローバルな成長に注目しています。アメリカだけでなく、イギリスやヨーロッパ、そしてオーストラリアやニュージーランドでも広がっています。アフリカ大陸から世界に広がっているアフリカ音楽の動きも見逃せません。

そしてもちろん、日本の音楽も大事です。たとえば先日にはONE OR EIGHTの「DSTM」が日本人ボーイズグループの楽曲として初めてアメリカのラジオチャート「メディアベーストップ40」にランクインしたというニュースも見ました。これは素晴らしい出発点だと思います。先ほど触れたミーガン・ジー・スタリオンと千葉雄喜のコラボレーションだけでなく、世界中で多くの成長へのきっかけが見られています。最初に話したグローバルアーティストのツアーの話にもつながりますね。

▲ONE OR EIGHT「DSTM」

――これまで日本の音楽産業が世界の動きに遅れているのではないかという声もありましたが、今、グローバルな音楽シーンのトレンドの中で、日本はどういう位置にあると思いますか?

Joe Hadley:日本もまさに同じムーブメントの中にいると思います。それがまさに私たちがここにいる理由でもありますし、京都で行われる【MUSIC AWARDS JAPAN】(MAJ)の授賞式に行けることをとても楽しみにしています。

――【MUSIC AWARDS JAPAN】の立ち上げについてはどう見ていますか。

Joe Hadley:これは本当に素晴らしい機会であり、ワクワクしています。Spotifyとしても、CEIPA(※音楽業界の主要5団体が設立したカルチャー アンド エンタテインメント産業振興会)とパートナーを組めることを本当に光栄に思っています。CEIPAが掲げているアーティストやクリエイターのエンパワーメント、日本の音楽業界の国内外での発展の旅路を彼らと並んで歩んでいきたいと考えています。だからこそ、今回初めて開催されるこのイベントに私たちも参加しているのです。

――「Top Global Hit From Japan」のノミネート5作品はSpotifyの投票機能を使用し、Spotifyの海外一般リスナーによる投票で決定されました。この賞についてはどう見ていますか。

Joe Hadley:数ある賞の中で、一般の音楽ファンを巻き込んだ取り組みができたことは、とても意義のあることだったと感じています。投票数はお伝えできないのですが、予想を遥かに超える人数が投票に参加しているのをみて、注目の高さも感じました。

また、私自身、実際に投票プロセスにも関わりましたが、それは非常に学びの多い経験でした。日本への関わりが深まったと感じましたし、より強い責任感も生まれました。ノミネートはとても多様なセレクションで、これは日本の音楽全体を象徴していると思います。日本の音楽に馴染みのない人は、日本の音楽はこういうものだという固定観念を持ちやすいですが、実際には多くのジャンルが存在しています。それはノミネートプロセスの中でもはっきりと感じられました。

――【MUSIC AWARDS JAPAN】は日本の音楽文化にどういう未来をもたらすと期待していますか。

Joe Hadley:私の考えでは、まず最大の貢献はこのイベントが開催されることそのものだと思います。まるで結婚式のように、アーティスト、エグゼクティブ、作曲家など、普段は同じ空間にいることのない人々が一堂に会する。今回が初回ですが、これが続いていくことで、大きな影響が生まれるでしょう。日本だけでなく、他の国のアーティストたちが日本を訪れるきっかけにもなり、さらなる刺激となるはずです。私としては、人が同じ空間に集まり、その場で感じるエネルギーやつながりこそが、やはり、一番エキサイティングなものであり、最大のインパクトになると思っています。また、もうひとつ大事なのは、このイベントから生まれる映像がどれだけ拡散されるか、ソーシャルメディアでどのように波及していくかという点です。

▲【MUSIC AWARDS JAPAN 2025】の「Top Global Hit From Japan」には、YOASOBI「アイドル」が選ばれた

(C)CEIPA /MUSIC AWARDS JAPAN2025

――【MUSIC AWARDS JAPAN】はアジアとの連携を打ち出しています。アジアと日本の音楽文化の結びつきについてはどう見ていますか。

Joe Hadley:これはラテン音楽やアフリカ音楽の事例が参考になると思います。これらの音楽が地域外に広がる際には、まずその地域からの移民や移住者が多く住むエリアに届きます。たとえば、ナイジェリアの音楽は、ガーナ、そして南アフリカ、ロンドン、ヒューストンといったナイジェリア人の人口が多い場所に広がっていきました。今、日本の音楽でも同様の動きが始まっています。そして私たちの役割は、エディトリアル・プレイリストを通じて、それらの点を線でつなぎ、成長を後押しすることなのです。ただ、こういったジャンルがグローバルに広がるには時間がかかります。ラテン音楽も、K-POPも、すでに10年以上の長い時間をかけてきました。そんな中でJ-POP全体が、グローバルな展開、意欲的なコラボレーションを経て、着実な成長に向かっていっていることをとても嬉しく思います。

――日本や韓国以外のアジアの音楽シーンで注目しているところはありますか。

Joe Hadley:フィリピンのラップシーンは、最近気になっていますね。また、注目している市場のひとつはインドネシア、特にジャカルタの音楽シーンです。

――J-POPが海外で聴かれるようになるだけでなく、アジアと日本の音楽文化がより結びついていくことにも期待したいと思っています。

Joe Hadley:私たちも同じく、その点を強く意識しています。ストリーミングが、音楽がかつてないほど国境を越えて広がる手助けになっているのは明らかです。そして、MAJやCEIPAのようなパートナーと一緒に取り組むことで、さまざまな市場やお互いの音楽を紹介し合えるようになることを期待しています。

――日本の音楽シーンの未来についてどんな未来像を思い描いていますか?

Joe Hadley:この5年、10年で既にかなり素晴らしい方向に進んでいると思います。Spotifyが成長し続け、CEIPAのようなローカルパートナーと一緒に仕事を進め、そして常にグローバルな視点を持ち続ければ、日本の音楽も同じペースで成長し続けるはずです。ただし、アーティストやレーベル、そしてそのチームが、市場に足を運び、ツアーを行い、コラボレーションを意識的に行うことも必要だと思います。可能性は無限大です。私は日本の音楽の未来、そして音楽全体の未来に対して非常に前向きですし、ワクワクしています。