Special

増井健仁(WMJ)×真鍋大度(ライゾマティクス)、音楽と映像の未来

Perfume、ELEVENPLAY、ビョーク、スクエアプッシャーなど国内外のアーティストとコラボレーションする他、エンタテインメント、広告、メディア・アートなど様々な分野で、技術と表現の新しい可能性を追及してきたライゾマティクス。2021年に設立15周年を迎えたことを記念し、東京都現代美術館で初の大規模個展が開催されている。ライゾマティクスの創設メンバーの一人である真鍋大度に、これまでの15年間、本展示会での新作、そしてポストコロナの時代に手掛けたいことなどについて、増井健仁(ワーナーミュージック・ジャパン/Warner Music Entertainment)を聞き手に迎え、話を聞いた。

Interview & Text:高嶋直子

頭の中も取り出せるような未来がきたら、音と映像の関係が変わるんじゃないか

増井健仁:内覧会、拝見させていただきましたが素晴らしかったです。まず、この15年間を振り返っていかがですか。

真鍋大度:15年前、ファウンダー3人とプログラマー1人しかいない、とても小さいデザイン会社からスタートしました。ですので会社というよりは、大学の課題制作の延長みたいな毎日でしたね。そこから少しずつ、受注できる案件が大きくなっていって、1つの大きな転機になったのは、Perfumeのコンサート演出に携わることができるようになったことです。あと、カンヌ国際広告祭の受賞作品に、いくつか携われたこと(「NIKE MUSIC SHOE/NIKE JAPAN」/2010年・「Sound of Honda/Ayrton Senna 1989」/2014年)も大きな転機となりました。

▲ 「NIKE MUSIC SHOE/NIKE JAPAN」

▲ 「Sound of Honda/Ayrton Senna 1989」

増井:今回は15周年を記念した個展ですが、これまでのアーカイブではなく、新作が数多く展示されていたのが印象的でした。

真鍋:当初は、これまでの作品を展示しようと思って、展示空間のプランをほぼ完成させていたんです。ですが、これまで美術館での展示は何度か経験しているものの、東京都現代美術館ほどの大きなスペースで展示ができる機会って、そうそうなくて。僕たちは隙あらば新作を作りたいし、作りたいネタもいっぱいある。なので、一度考えた展示プランを全て捨てて、新作を作ることに切り替えました。

増井:新作の展示に加えて、「R&D(リサーチ&ディベロップメント)」のコーナーでは、開発中の作品の途中経過までも展示されていましたね。

真鍋:僕らは、普段からYouTubeで様々なトライ&エラーや実験段階のものを公開しています。これは、ライゾマの一つの文化みたいなもので。なので、「まだ作品として公開できていないけど、いま一番旬なもの」を紹介させていただきました。

増井:僕たちって、まず目的を決めてから手段を選ぶことが多いですが、ライゾマさんがされていることは、「一足先に実装、実践して考える」っていうことですよね。新しい価値や文化が生まれるのは、そういう時なんじゃないかと思います。

「R&D」でいうと、ブレインレコーディング技術を使った映像が展示されていましたが、これは音を聴いた時に頭にイメージされた絵を外に取り出してみるという実験ですよね。これが実現すれば、新しい世界と景色を生むことができるんじゃないかと思っていて。僕たちも実際、ミュージック・ビデオを作るときに、アーティストやスタッフと一緒にディスカッションするんですけど、イメージの話って、摺りあいにくいこともあります。でも確実に、それぞれの頭の中に浮かんでいるものはあって。なので、すごく面白い研究だなと思いました。

真鍋:僕は学生の頃、部屋に光が入らないように段ボールを貼って、音楽を聴くときは部屋を真っ暗にして、目をつぶって聴いていたんです。その中で、頭の中に浮かぶ色んな世界を楽しむというのが、僕にとっては音楽を聴くことで。今も、音楽を聴くと頭の中にイメージがすごく沸いてくるので、音楽の原体験は、今の自分の活動に、すごく影響を与えている気がします。

でも、今の世の中には映像が溢れていますよね。本当はそれぞれの頭の中に、イメージが沸いているはずなんだから、そのイメージを取り出して見せられたら面白いなって思ったのが、この神谷先生の研究に興味を持ったきっかけです。アーティストの頭の中だけでなく、聴いている人の頭の中も取り出せるような未来がきたら、音と映像の関係が変わるんじゃないかって思って、自分の脳のデータを取るために京都大学まで通いました。

増井:2008年に発表された『electric stimulus to face』のまさに逆ということですよね。アーティストとファンのインタラクティブの点で言うと、いま配信ライブではコメントや課金など様々な機能がありますが、まだまだ進化できそうな領域のような感じもしています。音楽を聴いて頭の中が青になった人も、ピンクになった人もいて…。そんなイメージを、ファンからアーティストに返すことができたら、コンサートの演出も、もっとインタラクティブになれるかもしれませんね。

▲ 『electric stimulus to face』

真鍋:そうですね。今、SNSの影響もあって「みんなが同じ感想になった方が良い」っていう流れがあるじゃないですか。同調圧力というか。でも音楽を聴いた時って、絶対にみんな違うものをイメージしていると思うんですよね。本来、音楽とはそういうものなんじゃないかなって。

増井:なので、このアプローチがもっと世の中に伝われば、エンタテインメントの世界も変わるかもしれませんね。例えば、【V LIVE】ってコロナ禍になってから開発されたんじゃなくって、その前から企画されていたそうです。コンサートというリアルな場所以外に、もう一面つくることができればという発想で生まれているから、コロナでリアルなライブができなくなって配信ライブもやることになったのとは、そもそもの生まれ方が違っていて。なので、違うことにチャレンジできるというのは、すごくエンタテインメントの発展において重要だと思います。

開催情報

【ライゾマティクス_マルティプレックス】

2021年3月20日(土・祝) - 6月22日(火) 会期延長

東京都現代美術館

・公式サイト

・ライゾマティクス_マルティプレックス

東京都現代美術館 監修 公式図録

関連リンク

前例も法律もない領域で表現出来るのが、新しいテクノロジーの世界の面白さ

真鍋:そういう意味では、僕らは最初から違うことにチャレンジさせてもらえたので非常にラッキーでした。ライブ演出に携わらせていただけるようになった時も、現場のオペレーションが複雑になるため舞台監督を困らせてしまったかと思います。通常はライブで映像を流したかったら、事前に作った映像をボタン1つ押せば再生できて音と同期できます。でも本当に新しい表現をやろうと思ったら、標準化されていない自作のデバイスやソフトを使うしか無いんです。しかし、そのためには技術的な問題とは別でコミュニケーションのコストも増えるし、バックアップのプランも複雑になる。そういったことから大型のライブではなくYCAM(山口情報芸術センター)を初めとしたメディア・アート の関連施設でしか発表出来なかったんです。しかし、2010年にMIKIKOさんが「Perfumeのライブを、どうしてもライゾマと一緒にやりたい。新しいショーケースを作りたい」っておっしゃってくださって。そこで成功させることができて、皆さんの反応が変わりましたね。なので、この世界でやってみて思うのは、一歩目のハードルは大きいですが、一度成功すれば道は開けるということです。

増井:新しいことへのチャレンジというハードルを、実践してみることで乗り越えてこられたんですね。

真鍋:ラボの中でやっていただけでは切り開けない未来があると思います。実際に発表してお客さんに体験してもらって感動してもらうことが大切なのです。

増井:あと、今回の展示会で気になった作品の一つが「NFTs and CryptoArt-Experiment」です。NFTは、今のアート界において非常にホットなトピックスだと思いますが、今回題材に選ばれた理由は何でしょうか。

真鍋:2020年の夏頃、簡単にダウンロード出来る画像や動画ファイルが数百万円で取引されているのを見てこれは異常事態が起きてるなと思ったんです。当時はNFT、特にイーサリアムの環境負荷に関する批判が多い時期でしたが、PolygonなどPoSを使ったチェーンにシフトして環境負荷の問題が解決されたとしても、アーティスト、クリエイターを支えるサスティナブルな仕組みとなるかどうかは慎重に判断すべきだなと感じていました。

我々は、これまでにも2013年に東京証券取引所の売買データと独自の仮想自動取引ソフトを使った「traders」や、2016年にビットコインの自動取引とその可視化を行った「chains」など、目に見えないデータの動きを可視化するインスタレーションを発表してきました。NFTを取り巻く環境は非常に複雑でデータを解析したり、実際にマーケットを作ることでしか解明できないと思い、2020年の夏頃にキュレーターである長谷川さんにNFTに関するデータビジュアリゼーションの作品を提案して制作するに至りました。

NFTもそうですが、新しいことをやるときにはリーガル的なハードルがあるケースもあります。「traders」の時は東京証券取引所や研究者、ベンダーの協力のもと、特殊な高速回線を使った自動取引のソフトを作ってそれを展示するプランで進んでいたのですが「株の自動取引の様子を美術館で展示することは株の売買を煽動する可能性がある」ということで、展覧会オープン直前で仮想取引しか展示できなくなってしまいました。

「chains」は2015年に作り始めて2016年にドイツのZKMというアートセンターで発表したビットコインの自動取引と可視化に関すると作品ですが、今だったら難しいこともあるかもしれないですね。NFTもそういったリーガル的な問題も出てくるでしょうし、環境負荷の問題もあったので少し俯瞰した視点でメタな作品を作ろうとなった経緯もあります。そのような経緯で、BeepleがChristiesで出品したNFTをMetaKovaが$69,346,250で落札した3/11 10am ESTの前後1日のOpenseaというマーケットプレイスののイベントデータを使用した作品を制作して展示しました。

前例も法律もない領域で表現出来るのが、新しいテクノロジーの世界の面白さだと思います。

増井:NFTを使った、音楽市場の可能性についてはいかがですか。

真鍋:NFTの大事なポイントの一つは永続性だと思います。昔レコードで聴いていた楽曲を最近になってストリーミングで聴こうとすると、リマスタリングされていて、音が全然変わっていたりすることがあります。なので、昔の音楽を聴きたいとなると、またCDやレコードを買わないといけなくなることもある。そういう意味では、現在サブスクリプションのサービスとは正反対の方向、長期でデータを残すという目的でブロックチェーンやNFTを活用するという方向については可能性を感じますね。

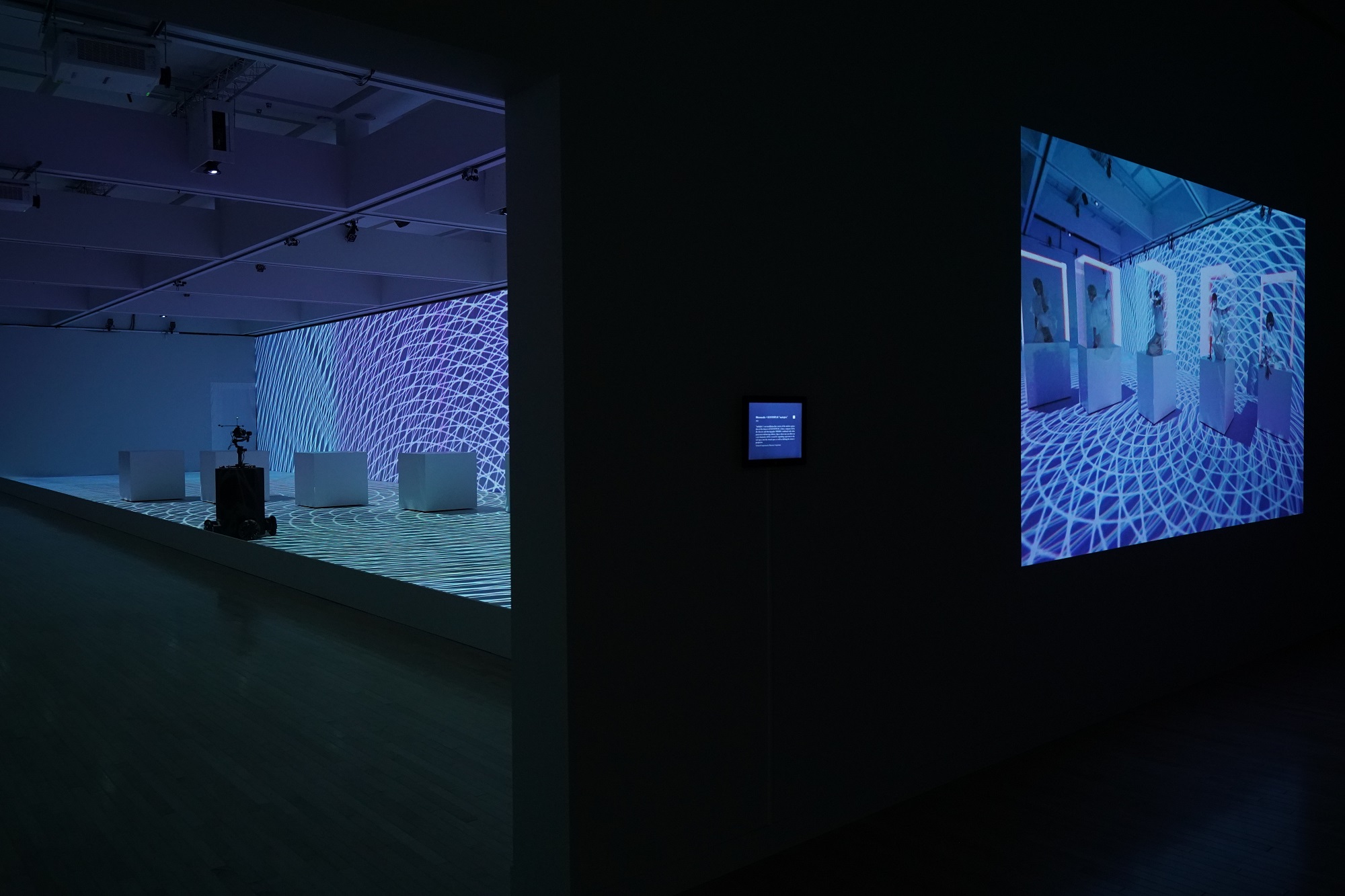

増井:なるほど、まだまだ色んな可能性が考えられそうですね。他にも、今回の個展ではMIKIKOさん率いるELEVENPLAYとコラボした新作『Rhizomatiks×ELEVENPLAY “multiplex”』も、注目の一つだと思います。あの作品は、コンサートづくりに近いものがあったように感じたんですが、いかがですか。

真鍋:僕らが、これまで強みを発揮できた一番の場所はライブパフォーマンスだったので、今回の美術館でも、ダンスパフォーマンスとインスタレーションの間のような作品が作れないかと考えて制作したのが、その作品ですね。2つの部屋を何度か行き来していただけると、より楽しんでいただけると思います。片方は映像を鑑賞するスペースでダンサーの存在があり、もう片方はダンサーは存在しないのですが、ダンサーのデータを使って生成した映像、ダンサーと踊っていたキューブ、その様子を撮影するカメラとステージという構成です。

増井:2つの部屋を何度か行き来しているうちに、キューブしかない部屋でも「あ、ダンサーの気配がする」って感じて、ぞわっとしました。あのキューブの動きは、MIKIKOさんたちが考えられたんですよね。

真鍋:あの作品の面白さは、そこなんです。元々ドローンやモビリティ、カメラの動きを作るのは僕がやっていたのですが、やはりダンサーと一緒に空間を作るのであれば、ステージ上のオブジェクトも動きもカメラの動きも振付家に振り付けてもらうべきだってことに気づいて。今回もMIKIKOさんに動きを考えてもらって、それをデータに変換してキューブとカメラを制御しました。

増井:キューブの動きが機械的じゃなく、躍動感を感じられたのはそういう理由だったんですね。なので、キューブが動いている部屋は、コンサート会場みたいだなって思ったんです。コンサートの新しい見せ方を提案されているようでした。リアルとバーチャルに境界線を作る必要はないと思うので、リアルな場に新しい表現を足せる状態というのが、やっぱり良いですよね。

真鍋:リアルの展覧会をそのままバーチャル化するというのもこれまでには何回かやりました。会場に行かなくてもリモートで鑑賞出来たり、アーカイブ出来たり、素晴らしい試みだと思うのですが、ライゾマでやるならリアルとバーチャルの境目は少し変わった形にしたいなと考えたんですよね。

今回、ダンサーのいる映像とキューブの部屋で流れている音楽は、別の曲だったんですけど、気が付かれましたか?テンポとキーを同じにしていて、音も混ざっているので、よく聴かないと分からないと思いますが、キューブの部屋はダンサーが不在ということもあり、音数は少なくなっています。

増井:たしかに、ダンサーの気配を感じたあと、映像とキューブの部屋を見比べても、なにか感じ方が違って。答えを知ってから見ているはずなのに感じ方が違うのは何故なのかなと…。それは、そういう意味だったんですね。音楽が違うことによって、観客が無意識に、その2つの表現を差別化するような仕掛けになっていたなんて。今、すごく驚きました。

開催情報

【ライゾマティクス_マルティプレックス】

2021年3月20日(土・祝) - 6月22日(火) 会期延長

東京都現代美術館

・公式サイト

・ライゾマティクス_マルティプレックス

東京都現代美術館 監修 公式図録

関連リンク

配信ライブの可能性

増井:コンサートと言えば、配信ライブ『Perfume Imaginary Museum “Time Warp”』の映像も、Netflixで配信されています。昨年以降、配信ライブが日本でも数多く増えましたが、その可能性についてどのように感じておられますか。

▲ Behind The Scenes - Perfume Imaginary Museum "Time Warp"

真鍋:本当に難しいですよね。現実的な問題としては、まずコストがかかります。グリーンバックやフォトグラメトリ、3Dスキャン技術を使ってライブをちゃんと作ろうと思うのと、全曲ミュージック・ビデオを作るくらいの時間とコストがかかってしまいます。一回くらいは予算を度外視してフルパワーで作ることも出来ると思うのですが、サスティナブルではないですよね。

増井:配信ライブを見ると、やっぱり「生のライブも良いな」って思いますしね。なので、生のライブと、配信ライブを別の体験として、別の価値を持たせるというのが、今後の課題かもしれません。

真鍋:僕も、配信ライブの現場とかでも、生の大音量で音楽を聴くと、やっぱり生のライブは良いなって思いますから(笑)。先日、サカナクションの山口一郎さんと、そんな話をしていたら、「真鍋さんが、そんなことを言ったら夢も希望もなくなっちゃう」って言われました(笑)。

生のライブが一番良いってことは、誰もが分かっているし、今の世の中には無料の映像コンテンツが溢れています。だから、配信ライブにお金を払うということのハードルがすごく高くなってしまっていて。僕らも、Twitchで「Staying TOKYO」という配信番組を開催しているので、課金に対するハードルは、すごく実感しています。それに、ライブビジネスって、チケット代だけではなくて、ライブ前後に行く飲食店とか、グッズとか、交通費、宿泊費といった周辺の売上も非常に大きいじゃないですか。ライブ配信は、その一部でしかない。そのあたりの課題も、すごく大きいなと思っています。

増井:おっしゃる通りですね。それでは最後に、これからチャレンジされたいことについてお伺いできますでしょうか。

真鍋:2020年以降、僕らの企画でもお蔵入りになってしまったことが、たくさんあります。なので、それらを泣き寝入りせず、良い形でどう発表していくかを考えています。

あとは、これまでは自分が実験したいものというのが一番のモチベーションになっていて、マネタイズの仕方とか、どうやったら多くの人に使ってもらえるかというのを、あまり考えてきませんでした。ですが2020年5月頃、ZOOMを拡張するようなツールキットを作って、公開したんです。なので、アーティストの皆さんやスタッフの方たちに対して、何か貢献できることはないかというのを、日々考えています。

例えば配信ライブの場合も小さな個人事務所が主催しようとしても、なかなか予算があいません。先日、LAのアーティストMachinedrumと一緒に配信ライブを実施したんですがが、これはグリーンバックのスタジオとかがなくても、最低限の機材で、リッチな映像演出ができる仕組みになっています。ので、よりコンパクトで安価にできる方法というのを提供していきたいですね。

あとは、配信のためのプラットフォーム自体を僕らが作ることもできるなとELEVENPLAYの”border”という公演の配信をやった際には独自のプラットフォームを開発しました。これまではNFTのマーケットプレイス、ARシステム、配信システムなど別々で作ってきたので、そういったサービスを統合していけたらなとは思います。コンテンツを作るだけでなく、プラットフォームも開発することで、このコロナの厳しい状況に抗っていきたいなと思ってます。

増井:乗っかりたいじゃなくて、抗いたいという発想が、真鍋さんらしくてかっこいいです。本日は、ありがとうございました。

開催情報

【ライゾマティクス_マルティプレックス】

2021年3月20日(土・祝) - 6月22日(火) 会期延長

東京都現代美術館

・公式サイト

・ライゾマティクス_マルティプレックス

東京都現代美術館 監修 公式図録