Special

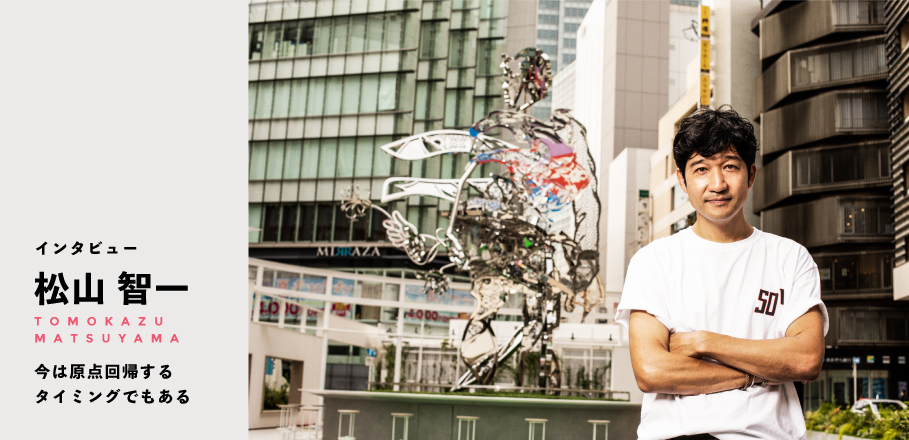

NYを拠点に活動する現代アーティスト松山智一 コロナがアートに与えた影響とは

2020年7月19日、新宿駅東口に巨大パブリックアートが誕生した。手がけたのはニューヨークを拠点に活動する現代美術家・松山智一だ。上智大学を卒業後、アートの知識や経験がない中、2002年に渡米。独学でアーティスト活動を始め、2019年にはキース・ヘリング、バンクシーらが名を連ねるニューヨーク随一の壁画を担当。ビル・ゲイツやドバイ王室が彼の作品をコレクションするなど、異色の経歴をもつアーティストだ。コロナ禍の中で帰国した彼に、パブリックアートを通じて新宿で表現したかったもの、そしてコロナの感染拡大が続く中で模索している表現方法についてインタビューを行った。(インタビューは2020年7月に行いました)

文化は勝手に生まれるものではなく、作っていく必要がある

ーー2020年7月に、新宿駅東口駅前広場にパブリックアートを作られました。コンセプトをお伺いできますでしょうか。

松山智一:まず新宿らしさ、東京らしさを表現できればと思いました。音楽もファッションもそうなんですが、日本のカルチャーに影響を受けて活躍している人って、すごく多いんです。クリスチャン・ディオールやルイ・ヴィトンのメゾンで働いている人たちもそうですし、音楽でも日本の音楽に影響を受けたハウスミュージックやEDMが、たくさんあります。日本にいると、日本の文化が海外で消費されていることには気づいていても、いかに影響を与えているかってことに気付けてないなと思って。僕は幸いにも外から(海外から)日本を見ることができたので、そんな日本を表現できればと思いました。

新宿って、人工的で人口密度が高くて、喧噪を極めているような場所ですよね。中でも、東口は過去に闇市があった場所なので、新宿の中でもダークサイドを孕んだ場所でもあります。なので、そこに対極となるようなものを持ってこれないかなと思って。そこで「自然」という言葉が浮かびました。都会を緑地化すると言っても、ただコンクリートの上に緑を持ってきても、噛み合いません。そういう本質から乖離してしまっている緑地化計画って、東京にもごまんとあって。ですがアートと自然を共振させることで、都会の中に概念としてのユートピアを作れるんじゃないかって思いました。

ーー概念としてのユートピアですか?

松山:アートって、概念を形にすることですから。公共スペースをアートという言語を介すことで、自然と都市景観を融合させられるのではと考えました。そこで、都会を意味する「Metro」と、自然を意味する「Wild」、そして当惑を意味する「Bewilder」の3つを合わせた造語「Metro-Bewilder」というコンセプトを決めました。

ーーなるほど。

松山:そして、改めて新宿の東口を見た時に、盆地のような景色に見えたんです。

ーーたしかに、高い建物に囲まれた空間になっています。

松山:周りにある雑多な看板やビルは、パレットのように見えました。床面のペイントは、借景のように、あの空間の周りにある色を引用しています。何度もグーグルマップを見ながら、adidasやアルタの看板の色を落とし込み、その上に僕らが消費しているファッションのパターンや古い大和絵から引用した柄を用いて表現しています。あと、床面の素材も色々あったのに気づかれましたか?

ーーええ、ありました。

松山:それも、すべて周りにある素材を引用し、形作っていきました。自分の家に、急に彼女がやって来たら、散らかしているものを全部押し入れに詰めるでしょう?その押し入れを開けた状態が元の東口だとしたら、それを整理整頓したのが今の状態です。アーティストの役割は、ネガティブをポジティブ化することです。なので、そうやってリモデリングすることで、まわりの雑然とした風景も生きるのではと思いました。

真ん中にいる人物像は7mの彫刻と1mの台座でできていますが、仏教彫刻に使われる伝統的な文様やヨーロッパのクラシカルな壁紙柄に、まさしく新宿で目にするようなファッションテキスタイルの柄など、異なる時代や文化から引用された文様を多層的に重ね合わせ抽象的な造形物として成立させています。そうすれば、新宿が持つキャラクターを体現できるのではと思いました。

ーーステンレス素材なので、私たち自身も彫刻に映るようになっています。

松山:夜になると、街のネオンも反射します。なので、街そのものをあの作品に投影できればなと。

ーー上智大学出身ということは、学生時代から新宿駅はよく利用されていたのでしょうか?

松山:よく行ってました。なので、新宿はすごく思い入れのある場所の1つです。新宿って、歌舞伎町だったりゴールデン街もあれば、伊勢丹やハリーウィンストンのフラッグシップがあったり、コンテンツとして揃いすぎてますよね。僕は仕事柄2019年の1年だけでも、企画や展覧会などで12都市に滞在しました。そこで、たくさんの駅や空港を使いますが、ポテンシャルのある駅だと「あの駅は、こうだったな」って思い出すんですよ。でも、果たしてそういうポテンシャルが新宿駅にはあるのか、はじめは不安でした。ただ、一方で挑戦しがいはあるなとも思いました。

この広場は、アートを見せる場所ではなく機能する場所です。台座を円卓にしたんですが、完成した初日の夜はカップルが座っていて。あそこで時間を過ごしてくれている様子を見て、嬉しかったですね。

ーー8mものパブリックアートを、日本一乗降者数の多い駅に設置するというのは、大変だったのではないでしょうか。

松山:そうですね。色んな方の理解を得るために企画してから実現するまで2年半かかりました。ですが新宿駅周辺の美化整備の中で、一つの難関であった東口のあの場所を、アートを主役とした文化発信の場にすると決まった時に、前例のないコンセプトとスケールでやらないといけないなと思ったんです。理解を得るために、ニューヨークのグランド・セントラル駅を例に挙げました。ニューヨークってコンクリート・ジャングルだから星空が見えないですよね。でも、あの駅に行って天井を見上げると美しい星座が描かれていて、地球の歩き方にも載っています。地球の歩き方には新宿の案内は書かれていても新宿駅に行きなさいとは書かれていない。

これまで日本は素晴らしい文化を築いてきましたが、もはや経済面でも文化面でも他国を追いかける立場になりつつあります。最終的には、文化は勝手に生まれるものではなく、作っていく必要があるんだということを理解していただくことができ、実現まで漕ぎつけることができました。

プロフィール

松山 智一(まつやま ともかず)

1976年岐阜県生まれ。上智大学経済学部を卒業後、2002年に25歳で単身渡米。現在もニューヨークを拠点に活動する。プラット・インスティテュート コミュニケーションデザイン学科を首席で卒業。ぺインティングを中心に、 彫刻やインスタレーションも手がける。世界各地のギャラリー、美術館、大学施設等にて個展・展覧会を多数開催。2019年にはニューヨークの「バワリー・ミューラル」の壁画を手がけた。その作品は、LACMAやMicrosoftコレクション等に多数収蔵されている。明治神宮の屋外彫刻展「天空海闊(てんくうかいかつ)」(2020年3月20日〜2021年12月13日)でも作品を展示中。

関連リンク

Interview:高嶋直子 Photo:木村辰郎

もう1回ローカライズに集中することで、また新しいものが生まれるんじゃないか

ーー今回のパブリックアートもそうですが、松山さんの“既存のものを編集する”という表現方法は音楽からインスピレーションを受けられたそうですね。

松山:楽器が弾けない場合、本来であれば必死に練習して弾けるようになろうとすると思いますが、そうではなく弾けないからできるものを表現したのが音楽のサンプリングです。そして、そんな独特の感性によって生まれた音楽が、今じゃヒットチャートを総なめにしています。僕もデザインの学校には行きましたが、アカデミックな絵のトレーニングはしたことがありません。日本の大学を出て25歳になってから始めるのであれば、できないっていうことを長所にしないといけないと思い、学校で学ぶということを選びませんでした。そこで周りを見渡した時、音楽やファッションなどクリエイティブの領域では、既存のテンプレートの一部をとって組み換えることが当たり前に行われているなということに気付いて。情報量の多い現代社会では、既存のものに新しい要素を加えマッシュアップすることで、アップデートされるだけでなく0→1になる。これはアートでもできるんじゃないかって思ったんです。

ーー編集することに特化することを、自分の強みにしようと。

松山:難解なものを理解するときって、自分が知っているキーワードが突破口になるじゃないですか。知っていることが何もないと、人って興味を持たないけど、全部分かっちゃうのも面白くない。知らないからこそ、知りたいと思う。これって、カルチャーの根源でもあるんですよね。音楽も、パターン化しすぎると飽きちゃいますよね。なので導入口と出口の両方を作るには、知っているものと知らないものを介在させることなんだと思いました。それって、エディットっていう手法でも十分できるし、そこに新しい表現領域があると思いました。今も追及し続けています。

ーー今、コロナの影響で、音楽業界は世界的にライブ活動ができないなど、大きな変化が強いられています。松山さんの生活に変化は、ありましたか。

松山:アメリカは、まだロックダウンが続いていて、お店もギャラリーも開いていないので、発表の場がない状況です。展覧会についても今年に予定されていたものは、今のところすべてキャンセルですね。

コロナにおける、クリエイティビティへの影響には2つあります。まずは、クリエイティビティのマーケット。これは、コンサートができない、デリバリーできないという影響ですよね。一方で、クリエイティブを生み出すという意味では、棒が2本あれば打楽器になるように、今あるものの中で生み出すことも可能です。なので、今は何を作るかということにシフトチェンジをする時期かなと。今まであったツールが制限されて限定的になったからこそ生まれるものってありますよね。AもBもCもあるより、Aしかない状態の方が、創意工夫が生まれる。今は原点回帰するタイミングでもあるんじゃないかなって。

先ほど日本は、色んな国に影響を与えているのに、日本人がその影響力に気づけていないという話をしましたが、日本はそういう閉ざされた環境だからこそ、生まれたカルチャーがたくさんあります。原宿カルチャーが、その最たる例ですよね。そうやって生まれた文化が外に出ていって20年くらい経ちましたが、その後、日本で新しいものが生まれたかと言うと、そうではない気がしていて。10年くらい前の状況にまだあやかっているような気がします。

なので、今回のコロナによってグローバルマーケットから、ローカルのマーケットへと目を向けるようになったことは、良いきっかけにもなるんじゃないでしょうか。もう1回ローカライズに集中することで、また新しいものが生まれるんじゃないかって思ってます。

ーー発信方法について、新しくチャレンジされたいことはありますか?

松山:パブリックアートも、その1つかなと思っています。今って、外にいることや野外であることって、とてもプラス要素になっていますよね。なので、今パブリックアートのオファーがとても増えていて。ディベロッパー側としても、活力を与えられるものを模索しているんだと思います。

ーー松山さんがアーティストとして、認められるようになったのも、ブルックリンの壁にペイントをされたことがきっかけですよね。

松山:パブリックアートなんて、時間もお金もかかるのに何故やるのかって言われることもあります。でも、やり続けたことで良い意味でのインフルーエンスになるのかもなということを、今感じています。なので、社会を変えるという大それた意味ではなく、ローカルのキャラクターをアートというフィルターを介して表現し、人を巻き込みながら発信しつづけることで、社会を彫刻していきたいと思っています。

ーーコロナ禍におけるアーティストとしての課題と、今の活動がちょうど重なってきた。

松山:これからは、絵の作り方も変わっていくと思います。今、自分の作品をアウトプットする作業ができないから、クリエイターたちは困っています。普段、表現者って内向的じゃないですか。でも、例えば音楽だったら、発信する方法をレーベルやディストリビューターに任せるんじゃなくて、アーティスト自身が模索していかないといけないと思います。作ることと届けることを分業にするのではなく、相対化しないといけないなって。

ショッピングするときも、今はデジタルで買えるでしょう?なので、色んなストラクチャーが変化する時だと思いますが、アートの場合は、ストラクチャーなんて関係なくても発信が可能です。1つの作品がマルチプルになって、伝染病の影響を受けずにバイラルしていくことができる。公共の場所に作品を置くというのは、不特定多数の人が無条件に見ることになりますから。どんな時代においても社会と作品を繋ぐこと、表現と発信を続けることがアーティストの役割だと考えています。

>

>

プロフィール

松山 智一(まつやま ともかず)

1976年岐阜県生まれ。上智大学経済学部を卒業後、2002年に25歳で単身渡米。現在もニューヨークを拠点に活動する。プラット・インスティテュート コミュニケーションデザイン学科を首席で卒業。ぺインティングを中心に、 彫刻やインスタレーションも手がける。世界各地のギャラリー、美術館、大学施設等にて個展・展覧会を多数開催。2019年にはニューヨークの「バワリー・ミューラル」の壁画を手がけた。その作品は、LACMAやMicrosoftコレクション等に多数収蔵されている。明治神宮の屋外彫刻展「天空海闊(てんくうかいかつ)」(2020年3月20日〜2021年12月13日)でも作品を展示中。

関連リンク

Interview:高嶋直子 Photo:木村辰郎