2018/05/13 13:00

つい先日、全く同じ第1・2ヴァイオリン協奏曲を収録したカピュソンとロト=LSOのディスクを紹介したばかりだが、続けて、ほぼ同時期に収録されたクリスティアン・テツラフとリントゥ=フィンランド放送響の録音が、Ondineから届いた。

第2番の方は、メガネを投げ捨てロン毛にし、口ひげも蓄えた風格漂わせる現在の風貌とは懸け離れた、ハリー・ポッター然としたテツラフのポートレートも印象的だった、ギーレン=LPOとの1991年盤(旧virgin, 現Erato)以来だから、およそ四半世紀ぶりの再録音となる。

私事で恐縮だが、筆者とテツラフのファーストコンタクトは、まさしくこのギーレンとの virgin旧盤だった。尋常ならざる切れ味の鋭さ、難所を易々と弾き切る正確無比なテクニック、テクストを凝視しつづける知性の燦めき、当時弾いていたストラッドから引き出す、やや線の細い抒情味ある音色と、それらが一体となって音楽に纏わせる実に洗練された佇まい、いずれも人並み外れ、ただただ圧倒された。

今回の新録音でも、旧盤の美点の数々はそのままに、表現、とくに音色の可能性を突き詰めたものになっている。第1楽章冒頭、ハープの和音と低音弦のピツィカートなどによる短い序奏の後にテツラフはハスキーな音色で入って、ラプソディックで即興的でもあるこの楽章の雰囲気をたちまち作り上げるが、彼はこの調子で民俗音楽に端を発するモチーフの独特な手触りを、掠れた音を多用するなどしてことさら強調はしない。テツラフは、可能な限り作為的な身振りを排除して曲を丸ごと受け止め、バルトークの音楽にごく自然な息吹を与えることにこそ腐心している。

録音バランスは過度にソリストにクローズアップせず、オケと渾然一体となるようにセッティングされているが若干近め、それゆえのダイナミックな生々しさと空間的広がりとのバランス取れたサウンドに仕上がっている。

第1楽章展開部からカデンツァにかけて、あるいは第1楽章の巨大な変奏曲になっている第3楽章で、音楽がどんなに白熱しようとも、どこまでも瑞々しさを保ったテツラフのヴァイオリンは一点の曇りもなく天高く駆け抜ける。その後にたなびく色彩感の余韻は鮮やかで、まさに圧巻である。

主にインテンポを選択するリントゥともども、ひからびたスコアに血を通わせて、「いま、ここ」で生起する音楽の再創造に邁進するため、ヴィヴィッドな迫力はいや増しになる。

若き日の燃え上がる恋とその破局から生まれた第1協奏曲、第1楽章の最初のライトモティーフ提示においても、テツラフはあえかなヴィブラートを効かせて表情豊かに彩る。さすがに円熟期に書かれた第2協奏曲で実現された奇跡的な色彩感には及ばないが、テツラフは、全ての音符を均して一色で塗りつぶさずに陰翳を彫琢し、鮮やかなグラデーションが浮かび上がる。第2楽章も胸のすくような快演だ。2曲まとめて堂々の殿堂入りクラス、21世紀のマイルストーンたりえる、堂々たる演奏である。Text:川田朔也

◎リリース情報

バルトーク『ヴァイオリン協奏曲第1・2番』

クリスティアン・テツラフ(ヴァイオリン)

ハンヌ・リントゥ指揮 フィンランド放送交響楽団

ODE1317-2

関連記事

最新News

関連商品

アクセスランキング

インタビュー・タイムマシン

注目の画像

<ライブレポート>【LFJ2018】中世欧州の楽器と歌で、古くて新しい世界への旅を

<ライブレポート>【LFJ2018】中世欧州の楽器と歌で、古くて新しい世界への旅を  <ライブレポート>ラケル・カマリーナの精緻なラヴェル、魂の叫びが宿るヴァイル、地声で歌う故郷のファド【LFJ2018】

<ライブレポート>ラケル・カマリーナの精緻なラヴェル、魂の叫びが宿るヴァイル、地声で歌う故郷のファド【LFJ2018】  <ライブレポート>チェンバロの猛者ピエール・アンタイ、【LFJ2018】来日に固唾を飲む

<ライブレポート>チェンバロの猛者ピエール・アンタイ、【LFJ2018】来日に固唾を飲む  <ライブレポート>老舗イ・ムジチ合奏団がクラシックの祭典【LFJ2018】に初登場

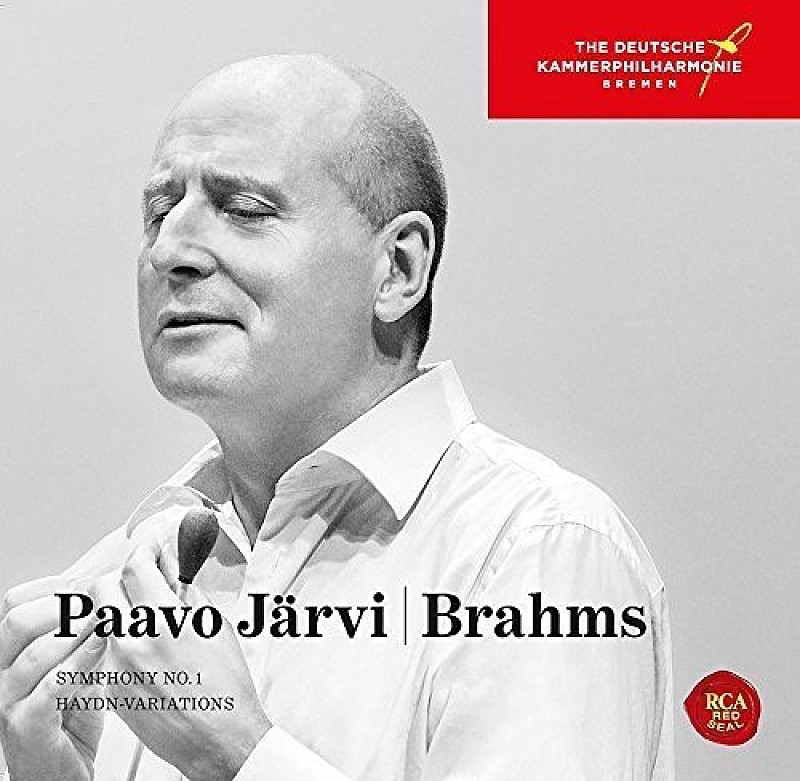

<ライブレポート>老舗イ・ムジチ合奏団がクラシックの祭典【LFJ2018】に初登場 パーヴォ・ヤルヴィ 衝撃的なまでに鮮烈なブラームス(Album Review)

パーヴォ・ヤルヴィ 衝撃的なまでに鮮烈なブラームス(Album Review)