2022/02/28 18:00

幼少期にブルースやゴスペル、ジャズを習得し、名門校を卒業した後2003年に1stアルバム『モード』でシーンに登場した、米テキサス州ヒューストン出身のピアニスト、ソングライター/プロデューサー=ロバート・グラスパー。以降、ブルーノート移籍後に発表した2nd『キャンバス』(2005年)、米ビルボード・ジャズ・アルバム・チャート9位を記録した3rd『イン・マイ・エレメント』(2007年)、同チャート7位に2度目のTOP10入りを果たした4th『ダブル・ブックド』(2009年)と精力的にアルバムを発表し、【グラミー賞】に何度かノミネートされる等輝かしい功績も残している。

2012年にエクスペリメント名義で発表した5th『ブラック・レディオ』は、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”で15位に初のTOP20入り、R&B/ヒップホップ・アルバム・チャートで4位、前述のジャズ・アルバム・チャートでは自身初のNo.1に輝き、【第55回グラミー賞】では<ベストR&Bアルバム賞>を受賞する大成功を収めた。翌13年にリリースした続編『ブラック・レディオ2』も、Billboard 200で16位、R&B/ヒップホップ・アルバム・チャートで3位、ジャズ・アルバム・チャートでは2作連続の首位を獲得。2015年には世代、ジャンルをクロスオーバーしたカバー・アルバム『カヴァード』、翌16年にはマイルス・デイヴィスの楽曲をフィーチャーした『エヴリシングス・ビューティフル』を発表し、2017年にはエヴァ・デュヴァネイ監督のドキュメンタリー映画『13th』に提供した楽曲「Letter to the Free」で【エミー賞】も受賞した。

2019年には、レーベルをLoma Vistaに移籍して『ファック・ヨ・フィーリングス』を発表。翌2020年にはテラス・マーティン、9thワンダー、カマシ・ワシントンとコラボレーションした『ディナー・パーティー』(2020年)をリリースし、本作も【第64回グラミー賞】で<最優秀プログレッシブR&Bアルバム>にノミネートされ高い評価を得た。間もなくキャリア20年目を迎えるロバート・グラスパーだが、こうして振り返ると迷走の類や軸のブレは一切なく、確固たる自分を貫き通していることがわかる。『ブラック・レディオ』のリリースから10年という節目に完成させた本作『ブラック・レディオ3』もまた、社会情勢や人種問題など前2作のコンセプトを引き継いだ内容で、過去作にもクレジットされていたコモンやレイラ・ハサウェイやミュージック・ソウルチャイルドに加え、昨今のR&Bシーンを代表するH.E.R.やイェバ、タイ・ダラー・サイン等、トーンに調和した面々が参加した。

そのゲスト陣とのセッションは、パンデミックの影響により大半がリモートでのレコーディングだったそうだが、予想よりもスムーズに進行したようで、集中するにもいいタイミングだったとポジティブにとらえている。

アルバムは、陰鬱なピアノに詩人アミール・スレイマンの朗読を乗せた「イン・チューン」で幕を開ける。人種差別について取り上げたこの詩は本作の主題そのもので、「私たちは音楽を演奏しない、音楽を祈るんだ」という印象的なメッセージ、その感情の高まりをシンバルやホーンのセクションで表現したハイライトが聴きどころ。強烈なオープニングから繋ぐ「ブラック・スーパーヒーロー」も、人種問題について憤りや解決策を問いかけるメッセージ・ソングで、BLM運動にも積極的だったキラー・マイク、滑らかなボーカルで主張したBJ・ザ・シカゴ・キッド 、ジャズ・ピアノを従えて歯切れのいいラップを披露するビッグ・クリット、3者それぞれが主役といえる存在感を放っている。

D・スモークとティファニー・グーシェをフィーチャーしたリード曲「シャイン」は、6分強の大作。ゴスペル仕込みのコーラス・アレンジがすばらしい、“明”をイメージしたライト感覚の前半から、ムーディーなジャズ・ピアノのインストゥルメンタルに転調する後半の二部構成で、尺の長さも全く気にならないほど心地良い演奏が続く。ジャズ畑の強みを活かしたエスペランサのボーカルと、Qティップのベテラン業が光る「ホワイ・ウィ・スピーク」、イェバの透き通る歌声が軽くタッチする清涼感あるメロウ「オーヴァー」、【第63回グラミー賞】で<最優秀R&Bソング賞>を受賞した、H.E.R.とミシェル・ンデゲオチェロのコラボレーション「ベター・ザン・アイ・イマジンド」いずれも、ブラック・ミュージック特有の太く粘っこいグルーヴと、それぞれのディープな唄法が映える傑作だ。

それらと違う視点で評価したいのが、レイラ・ハサウェイとコモンがボーカルを務める「ルール・ザ・ワールド」。この曲は、1985年にソング・チャート“Hot 100”で1位を記録したティアーズ・フォー・フィアーズのカバーで、原曲のポップな要素は皆無の生音を基調としたネオソウル風のアレンジに仕立てているが、白人ユニットの曲を彼らが歌うことで“色で線引きしない”と主張した、そんなニュアンスこそ意義がある。歌詞においても昨今の社会情勢に投げかけるに適していて、厳選したのも頷ける。

ミュージック・ソウルチャイルドとポスドゥヌスがより“黒さ”を滲ませる、バンド・アンサンブルが“ノリ”の良いファンク・ブギー「エヴリバディ・ラヴ」、グレゴリー・ポーターとレデシー両者の“ソウルフル”な歌が絡み合う濃厚なセッション「イット・ドント・マター」、ジェニファー・ハドソンがメリハリある発音で持ち前のパワフルな歌を披露するディスコ調の「アウト・オブ・マイ・ハンズ」、インディア・アリーの優しい空気感、PJモートンのボーカルも“ソックリ”真似たような、スティーヴィー・ワンダー流のラブ・ソング「フォーエヴァー」と、70~80年代ソウルを焼き直したナンバーが続き、最後はタイ・ダラー・サインをフィーチャーしたドラムとピアノによるシンプルなジャズ・バラード「ブライド・ライツ」で、宙に舞い上がる。

人種・社会問題を取り上げ、ジャズを基盤にR&B、ソウル、ロック、ヒップホップ等様々なジャンルを融合させた音楽性は前2作から劇的な変化はないものの、その間に世の中を揺るがせた問題や、43歳という年齢を迎えての心境、より高まった芸術性~余裕をチラつかせる演奏等、本作ならではの味わいもあり、あらためてその才能に魅了された。世界で争いが起きている今だからこそ、聴くべき作品でもある。

Text: 本家 一成

関連記事

最新News

関連商品

アクセスランキング

インタビュー・タイムマシン

注目の画像

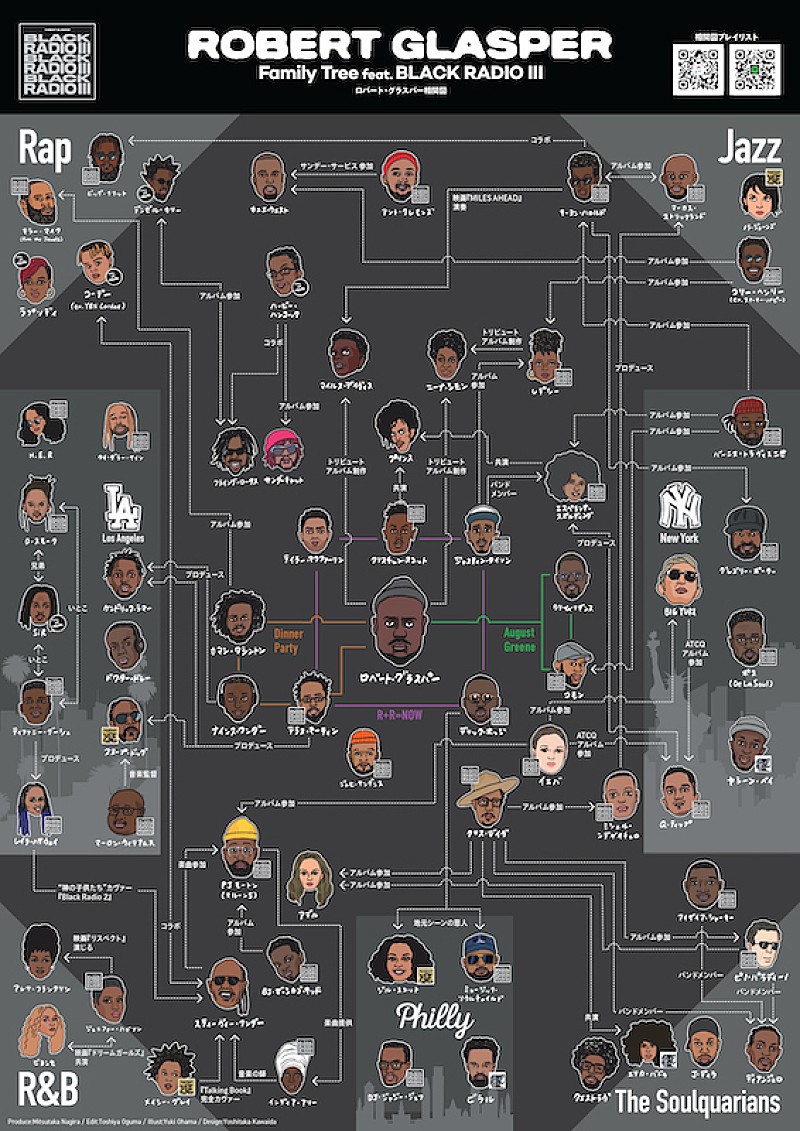

ロバート・グラスパー『ブラック・レディオ 3』リリース、柳樂光隆監修の相関図が公開

ロバート・グラスパー『ブラック・レディオ 3』リリース、柳樂光隆監修の相関図が公開 ロバート・グラスパー、ニューAL『ブラック・レディオ3』完成&先行トラック「Black Superhero」のMV公開

ロバート・グラスパー、ニューAL『ブラック・レディオ3』完成&先行トラック「Black Superhero」のMV公開  ロバート・グラスパーが【LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022】ヘッドライナーに

ロバート・グラスパーが【LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022】ヘッドライナーに  ロバート・グラスパー、D・スモーク&ティファニー・グーシェ参加の新曲「Shine」公開

ロバート・グラスパー、D・スモーク&ティファニー・グーシェ参加の新曲「Shine」公開 ジャクソンズの45周年を記念して、ロバート・グラスパーの最新リミックスを含むデジタルEPリリース

ジャクソンズの45周年を記念して、ロバート・グラスパーの最新リミックスを含むデジタルEPリリース